![]()

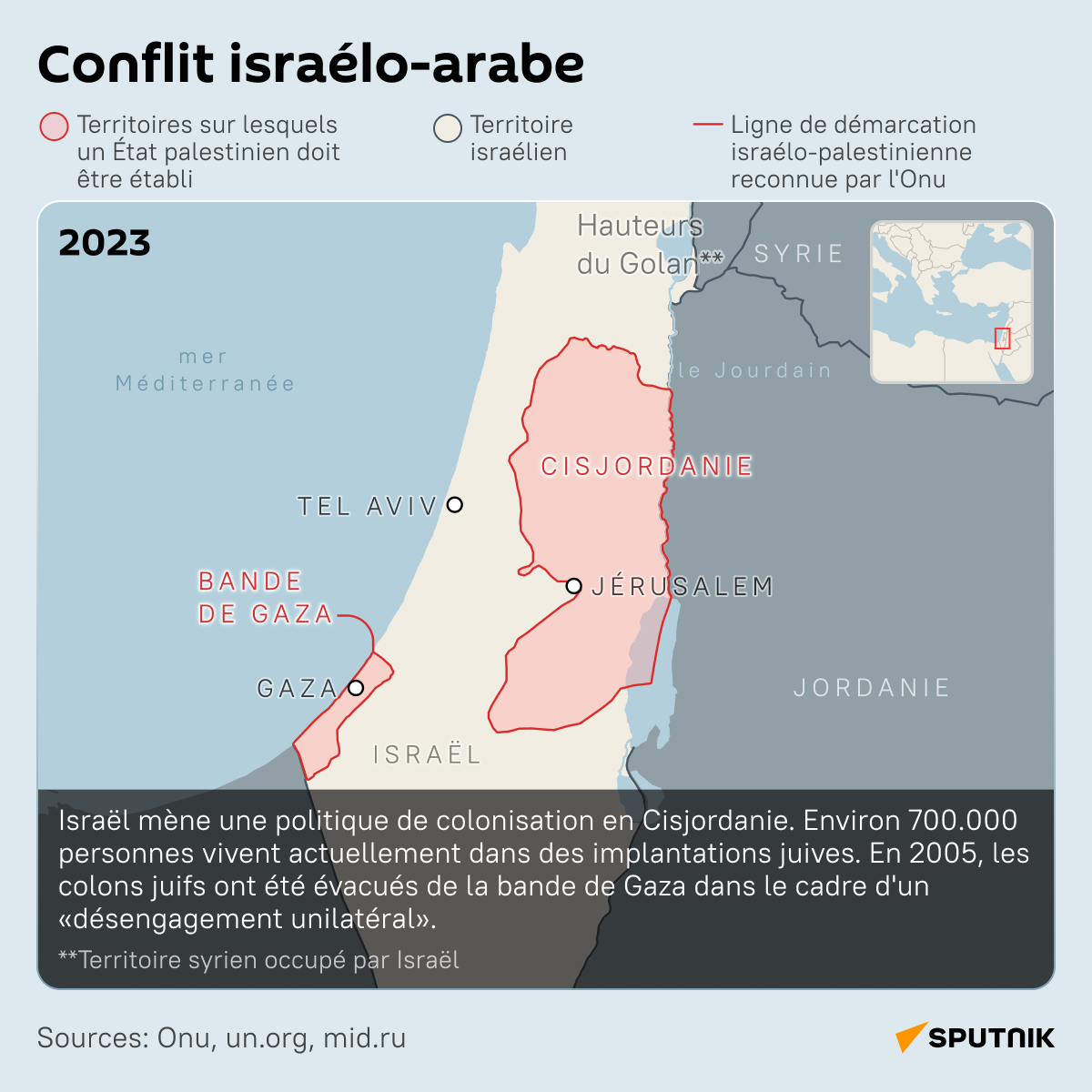

Israël occupe actuellement une zone beaucoup plus grande que celle mentionnée dans la résolution historique de l’Onu de 1947.

Cette situation est le résultat d’un conflit qui dure depuis des années et comprend plusieurs guerres et opérations spéciales.

Sputnik a analysé l’évolution du territoire palestinien de 1947 à nos jours.

Infographie

Retour cartographique sur le conflit israélo-arabe (1/2) : des prémices du conflit israélo-palestinien à la première guerre israélo-arabe

Par Hervé Amiot

Le conflit israélo-arabe est un sujet abondamment traité, tant dans les travaux académiques que dans les articles journalistiques. Les événements qui se déroulent en Israël et dans les Territoires palestiniens aujourd’hui ne se comprennent que lorsqu’ils sont mis en lumière par les événements historiques.

Lire la partie 2 : Retour cartographique sur le conflit israélo-arabe (2/2) : de la crise de Suez à la deuxième Intifada

Si la compréhension de la temporalité du conflit israélo-arabe est nécessaire, la compréhension de sa spatialité l’est tout autant. Les rapports de force s’inscrivent sur des territoires donnés dont la géographie est complexe, que ce soit d’un point de vue diachronique – tant les évolutions territoriales ont été nombreuses au cours du temps – ou d’un point de vue synchronique – tant le découpage territorial actuel peut être compliqué (il suffit de regarder l’organisation de la Cisjordanie). Ainsi, nous nous proposons d’ouvrir cette rubrique par une mise en perspective cartographique du conflit israélo-arabe. Cette première synthèse générale se présente comme une introduction, susceptible d’être complétée par la suite par des sujets plus précis.

I – Les prémices du conflit israélo-arabe : Israël, entre représentations sionistes et plans de partage britanniques

Le conflit israélo-arabe débute officiellement en 1948, avec la création de l’Etat d’Israël, mais il prend ses racines bien avant, dans des événements politiques et diplomatiques, ainsi que des courants idéologiques existant dès le XIXe siècle.

A) Les représentations d’Israël

L’Etat israélien moderne a été créé en 1948, mais les partisans de la création d’un tel Etat se réfèrent à des représentations bibliques et historiques très anciennes.

L’idée d’un Etat juif est portée par le sionisme, mouvement politique qui plaide pour le retour des Juifs en tant que peuple sur leur terre ancestrale. Mais la terre d’Israël (« Eretz Israël ») a des frontières différentes selon les références. Une des acceptions d’Israël est le royaume de David, au Xe siècle av. J.-C (carte 1), qui s’étendait sur toute l’Israël actuelle, excepté le désert du Néguev, la côte au Nord de Haïfa (appartenant aux Phéniciens), et la région de Tel-Aviv (régie par les Philistins). En revanche, il englobait des terres n’appartenant pas à Israël aujourd’hui : l’extrémité orientale du Sinaï, les territoires sur la rive gauche du Jourdain, appartenant à l’actuelle Jordanie, le Sud de la bande de Gaza, la totalité de la Cisjordanie. Il est à noter que les hauteurs du Golan n’appartenaient pas au royaume de David, mais lui étaient cependant soumises. Ces références historiques peuvent soutenir des revendications territoriales, comme par exemple, le rattachement à Israël de la Cisjordanie, cœur du royaume de David.

Carte 1 : Le royaume de David (Xe siècle av. J.-C.), d’après F. Encel, Atlas géopolitique d’Israël, 2012.

Dans son Atlas géopolitique d’Israël, Frédéric Encel fait toutefois remarquer que les frontières historiques d’Israël ont beaucoup évolué. Après la mort de Salomon, fils de David, en 931 av. J.-C., la domination d’Israël s’effondre, puis les phases de déclin et de remontée en force alternent jusqu’au Ier siècle. A côté de ces « acceptions empiriques » de l’Etat d’Israël, il existe ce que F. Encel nomme des « acceptions révélées », que l’on trouve dans la Torah. Ce sont par exemple les promesses faites à Moïse sur le Mont Nébo, ou encore l’idée, mentionnée dans la Genèse, d’un territoire s’étendant du Nil à l’Euphrate. Selon F. Encel, on peut définir un « plus petit dénominateur commun » qui pourrait servir de référence à l’Etat d’Israël. Ce serait l’espace recoupant toutes les possessions historiques des Hébreux depuis le XIIIe siècle av. J.-C. (conquête de Canaan par Josué) et toutes les promesses divines du Pentateuque. Il regrouperait alors Jérusalem, la Judée, la Samarie, la Galilée, le Nord du Néguev et la vallée du Jourdain.

Le sionisme ne spécifie toutefois pas de frontières strictes pour l’Etat d’Israël. Les pionniers juifs qui viennent s’installer en Palestine, ottomane à la fin du XIXe siècle puis britannique après la Première Guerre mondiale, suivent des choix pragmatiques. La dorsale montagneuse centrale palestinienne où se situent les villes d’Hébron, Naplouse et de Jérusalem est largement peuplée par les Arabes, car plus salubre. Ne pouvant y acquérir des terres agricoles, les Juifs se regroupent dans les espaces périphériques, notamment les vallées côtières, touchées par le paludisme.

B) Les promesses britanniques pendant la période mandataire

La Première Guerre mondiale met fin à cinq siècles de domination ottomane au Proche et Moyen-Orient. La France et la Grande-Bretagne se partagent ses territoires en 1918. Alors que la France se voit confier un mandat au Levant, sur les actuels Liban et Syrie, la Grande-Bretagne obtient un mandat sur la Palestine et la Transjordanie. Le fait que les troupes juives du Yishouv ont combattu auprès des Alliés contre les Turcs à Gallipoli pousse les Britanniques à écouter les revendications sionistes. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de la couronne, dans une lettre à Lord Rotschild, un des leaders de l’organisation sioniste, explique que la Grande-Bretagne est favorable à l’établissement d’un « foyer national pour le peuple juif », et qu’elle fera tous les efforts pour mener à bien sa réalisation, tout en respectant les droits des communautés non juives. A la suite de cette « déclaration Balfour », le leader sioniste Chaïm Weizmann revendique un territoire juif en Palestine, incluant les zones centrales de l’Israël biblique, mais aussi – de façon pragmatique – les façades maritimes, les fleuves et les sources (notamment dans le Golan).

Cependant, la Grande-Bretagne refuse cette proposition car elle doit satisfaire deux autres exigences. D’une part, les Français souhaitent que la frontière méridionale du Liban soit respectée. D’autre part, la Grande-Bretagne a promis au chérif de La Mecque la création d’un grand royaume arabe uni sur le Moyen-Orient. Les Britanniques se rendent compte que les clauses du mandat qui leur a été confié sont plus favorables aux Juifs qu’aux Arabes, et, devant les protestations arabes, ralentissent leur soutien apporté aux Juifs. Puis, face à l’hostilité des Arabes de Palestine vis-à-vis de l’arrivée des Juifs, se traduisant parfois par des violences (émeutes antijuives de Jaffa en 1920, massacres à Hébron en 1929), la Grande-Bretagne impose un Livre blanc pour limiter l’immigration juive et l’achat de terres. De l’autre côté, la grande révolte arabe de 1936-1939 contre les présences juive et britannique en Palestine est réprimée.

Ces tensions amènent Londres à envisager un partage entre Juifs et Arabes. Des plans de partage sont élaborés. En 1937, le plan Peel (carte 2) donne tout le Sud de la Palestine aux Arabes : littoral de Gaza et désert du Néguev, ainsi que la Samarie, les villes de Tel-Aviv et Jaffa et presque l’essentiel de la vallée du Jourdain. Les Juifs obtiennent le littoral d’Ashdod à Jaffa puis de Tel-Aviv au Liban, en plus du Nord de la Palestine. La zone centrale englobant Jérusalem, Bethléem, Ramallah, Ramla resterait sous contrôle britannique. Devant le refus d’une fraction des Juifs et d’une partie des Arabes (autour du mufti de Jérusalem), les britanniques en réalisent un second en 1938. Le plan Woodehead garde sensiblement le même partage que le plan Peel, à quelques exceptions près : la haute Galilée (triangle Acre-Nazareth-Safed) devient territoire Arabe, tout comme le littoral d’Ashdod. En revanche, le littoral de Tel-Aviv-Jaffa passe sous contrôle britannique. Ce second plan n’arrive pas, lui non plus, à faire consensus.

Carte 2 : Les plans Peel (1937) et Woodehead (1938)

II – La naissance mouvementée de l’Etat d’Israël et la première guerre israélo-arabe

A) Le plan de partage onusien de la Palestine

Après la décision des Britanniques de réduire l’immigration juive en 1939, certains sionistes se radicalisent comme par exemple ceux de l’Irgoun, organisation armée qui réalise des attentats contre les Arabes et les Britanniques. Londres n’arrive plus à faire face aux tensions entre Juifs et Arabes. Elle achève d’être discréditée avec l’épisode de l’Exodus : en septembre 1947, un navire ramenant en Israël des rescapés juifs des camps de concentration est refoulé par les Britanniques et redirigé vers l’Allemagne.

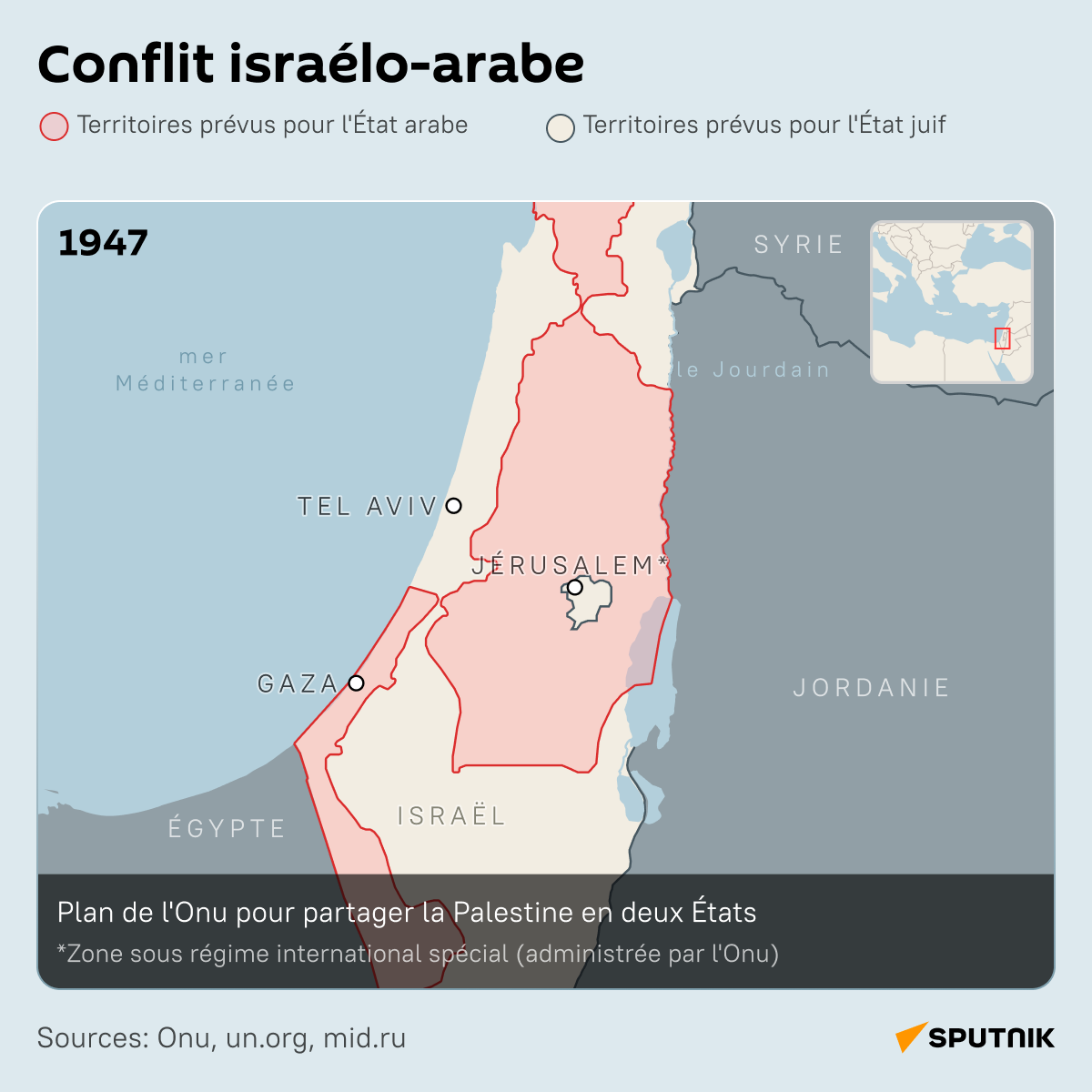

La Grande-Bretagne s’en remet alors à l’Organisation des Nations unies, dont l’Assemblée adopte un plan de partage de la Palestine en deux Etats, le 29 novembre 1947, à la majorité de deux tiers (carte 3). Ce plan est plus favorable aux Juifs que les précédents. Ceux-ci récupèrent Tel-Aviv et Jaffa, ainsi que la majeure partie du désert du Néguev, et donc le débouché maritime sur la Mer Rouge par le Golfe d’Aqaba. Les Arabes conservent une partie du Néguev, le littoral de Gaza, la haute Galilée, la Cisjordanie (Judée et Samarie). La région de Jérusalem et Bethléem est internationalisée et décrétée corpus separatum.

Carte 3 : Le plan de partage de l’ONU (1947)

Les Arabes rejettent en bloc ce plan, bien plus défavorable pour eux que les précédents. Leur territoire est en effet très morcelé. S’ils possèdent les villes de la dorsale centrale (Naplouse, Ramallah, Hébron), ils ne possèdent pas Jérusalem. Par ailleurs, ils ne possèdent qu’une petite portion du littoral méditerranéen, autour de Gaza et au Nord d’Acre, alors que les Juifs possèdent la majeure partie de ce littoral, en plus du débouché sur la mer Rouge.

B) La guerre civile judéo-arabe (1947-1948) et la naissance de l’Etat d’Israël

Alors que les Britanniques organisent leur retrait de Palestine, une guerre civile débute entre Arabes et Juifs. Les Arabes harcellent les Juifs pour faire échouer la partition. Mais la Haganah, organisation de défense des Juifs devenue une véritable armée, prend le dessus et pousse de nombreux arabes à l’exil. Pour entériner la partition de la Palestine, David Ben Gourion proclame l’indépendance de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948, alors que le dernier soldat britannique a quitté le pays.

C) La première guerre israélo-arabe (1948-1949), premières conquêtes d’Israël

Le lendemain, une coalition arabe formée par les armées égyptienne, syrienne, jordanienne, irakienne et libanaise attaque Israël. Jusqu’au cessez-le-feu du 11 juin 1948, les armées arabes remportent quelques victoires et occupent des territoires juifs à Jérusalem ou encore dans le Néguev. A la reprise des combats le 8 juillet, le rapport de force s’inverse, et l’armée de Tsahal bat les armées arabes, malgré la supériorité numérique de ces dernières. Les attaques éclair combinant blindés et aviations, ainsi que l’attitude des soldats, luttant pour la survie de leur pays et de leur peuple, assure la victoire à Israël. Les armistices avec les pays arabes belligérants sont signés de janvier à juillet 1949.

Le bilan de la guerre est lourd : 5 800 soldats israéliens, 17 000 soldats arabes (dont 13 000 Palestiniens) sont morts. En outre, de 530 000 à 900 000 civils palestiniens, selon les sources, se réfugient dans des camps de fortune dans les Etats arabes avoisinants.

Sur le plan territorial (carte 4), Israël s’est agrandie par rapport au plan de partage : elle obtient la partie occidentale du Néguev, le littoral de Gaza à Jaffa, le Nord de la Galilée, et la partie occidentale et méridionale de la Cisjordanie, poussant même jusqu’à Jérusalem. L’Etat arabe de Palestine n’existe plus : outre les territoires conquis par Israël, la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie, et la bande de Gaza passe sous l’autorité de l’Egypte.

Carte 4 : Première guerre israélo-arabe

Publié le 09/09/2013

HERVÉ AMIOT

Hervé Amiot est élève en master de géographie à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm et à l’université de Paris 1. Passionné par le Proche-Orient, il met en oeuvre, pour Les clés du Moyen-Orient, les méthodes cartographiques et l’analyse géopolitique qu’il pratique déjà dans le cadre de son mémoire portant sur Skopje, la capitale de la Macédoine.

Le 11-Septembre du Moyen-Orient

Le 11-Septembre du Moyen-Orient

La version officielle de l’attaque du Hamas contre Israël est impossible. Selon CNN, le Hamas a pu s’entraîner durant un an et demi dans six installations militaires à Gaza. Cette préparation était l’objet de rumeurs depuis le mois de mai au Liban. Elle a donné lieu à une bataille meurtrière entre factions palestiniennes, en septembre à Saïda. Le 30 septembre, le ministre égyptien du Renseignement, Kamel Abbas, a personnellement téléphoné au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour le mettre en garde. Une société de Sécurité privée israélienne a saisi le Shabak dans les jours suivants. La CIA a également informé le Mossad, le 5 octobre. Il est impossible qu’Israël ait été surpris. En outre, comme le souligne Manlio Dinucci, les procédures routinières de sécurité n’ont pas été appliquées. Et l’armée a mis 5 heures à intervenir. La question est donc, pourquoi Benjamin Netanyahu a laissé mourir 1 300 de ses concitoyens ?

Selon la version officielle, l’attaque du Hamas a « pris par surprise » Israël. Mais une série de faits inexplicables ne rend pas crédible la version officielle.

Comment est-il possible que la barrière de Gaza ait été enfoncée au bulldozer sans que personne ne s’en soit aperçu ? La barrière qui entoure Gaza, longue de 64 kilomètres, est formée d’un mur souterrain doté de senseurs, pour empêcher de creuser des tunnels, et d’une enceinte de 6 mètres de haut avec senseurs, radars, caméras et systèmes d’arme automatiques reliés à un centre de commandement, et surveillée par des soldats.

Comment est-il possible qu’en ce même jour se tenait un festival musical, avec des milliers de jeunes, dans le désert à quelques kilomètres de Gaza, dans une zone réputée dangereuse car à portée des roquettes du Hamas, qui plus est sans aucune force de sécurité ?

Comment est-il possible que, quand les militants du Hamas ont attaqué plus de 20 centres d’habitation israéliens, en tuant (selon les chiffres officiels) 1300 personnes, les forces spéciales israéliennes —considérées parmi les meilleures du monde— ne soient pas immédiatement intervenues par hélicoptères, et ne soient intervenues que des forces de police ?

Comment est-il possible que le Mossad, considéré comme un des plus efficients services secrets du monde, ne se soit pas rendu compte que le Hamas était en train de préparer l’attaque ?

Les réponses essentielles se trouvent dans un article, publié le 8 octobre par le quotidien israélien The Times of Israel : « Pendant des années, les divers gouvernements conduits par Benjamin Netanyahou ont adopté une politique qui a divisé la Bande de Gaza et la Cisjordanie entre deux pouvoirs différents, mettant à genoux le président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas et favorisant le Hamas. Celui-ci a été traité comme un partenaire au détriment de l’Autorité Palestinienne pour empêcher Abbas d’avancer vers la création d’un État Palestinien. Le Hamas a été promu de groupe terroriste à organisation avec laquelle Israël a conduit des négociations via l’Égypte, et à qui il a été permis de recevoir du Qatar, via les points de passage frontaliers de Gaza, des valises contenant des millions de dollars ».

Tous ces faits tracent un scénario semblable à celui de l’attaque terroriste à New York et Washington le 11 septembre 2001, lorsque tout le système états-unien de Renseignement et de Défense aurait été « pris par surprise » par l’attaque d’al-Qaëda. Des preuves irréfutables (officiellement ignorées ou liquidées comme « complotisme ») démontrent que ça avait été une opération conduite par des éléments de la CIA (probablement avec la participation aussi d’éléments du Mossad) pour amorcer la « guerre mondiale au terrorisme » avec l’invasion de l’Afghanistan et de l’Iraq et les guerres qui ont suivi. Quelque chose d’analogue est en train de se passer aujourd’hui en Israël, dont tout le système de Renseignement et de Défense aurait été « pris par surprise » par l’attaque du Hamas.

Le but stratégique de l’opération est, d’une part, celui d’exterminer les Palestiniens (jusqu’à présent plus de 1 500 morts dont 500 enfants, et plus de 7 000 blessés) et de s’emparer de leurs territoires (le commandement israélien a ordonné l’évacuation de plus d’un million d’habitants, plus de la moitié de toute la population, de la moitié septentrionale de Gaza). D’autre part le but stratégique de l’opération est d’amorcer, en ciblant l’Iran, une réaction en chaîne de guerres dans un Moyen-Orient où les États-Unis, Israël et les puissances européennes perdent du terrain.