L’ère de la coordination continentale, commencée en 1997, est révolue. La guerre d’Ukraine a en effet conduit l’OTAN à déclarer en 2022 la Russie comme « la menace la plus importante et la plus directe » pour la sécurité européenne. Quant aux autorités russes, elles affirment depuis l’été 2022 que l’OTAN est de facto entrée en guerre contre la Russie en raison de son soutien militaire à l’Ukraine.

Trois décennies tumultueuses

Les relations entre la Fédération de Russie et l’OTAN ont a exactement 30 ans : de la création de la Fédération par la Constitution (1993) à la guerre en Ukraine (2022-aujourd’hui), ces relations ont traversé de nombreuses vicissitudes. Plusieurs tendances se sont affirmées et contrebalancées. D’un côté, la coordination a été bien réelle, notamment au sein du Partenariat pour la paix (PPP) (1) depuis 1994 et du Conseil OTAN-Russie (COR) depuis 1997, mais elle n’a jamais débouché sur une coopération effective. D’un autre côté, la défiance et les tensions se sont régulièrement manifestées, jusqu’à la confrontation indirecte à partir du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Trois décennies après la fin du Pacte de Varsovie et de l’URSS, en 1991, la géopolitique européenne est de nouveau structurée par l’affrontement de la plus grande alliance militaire intégrée du monde, l’OTAN, et de la puissance russe en reconstruction et en opération tous azimuts depuis 2008.

Les relations Russie-OTAN reflètent largement les relations bilatérales entre États-Unis et Russie mais elles ont leurs spécificités. Pour les Européens, il en va de leur système de sécurité collective appuyé sur l’OTAN, le COR, le Partenariat pour la paix (PPP) et l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Pour la Russie, l’OTAN est non seulement un forum américain mais également une structure où agissent plusieurs États de l’ancien bloc de l’Est.

Les récriminations croisées ont peu à peu érodé la confiance et donc les possibilités de coordination entre les deux partenaires. Enfin, la guerre en Ukraine a marqué un réveil de l’OTAN en Europe qui peut évoluer vers une confrontation militaire directe, d’ores et déjà annoncée par les autorités russes. Aujourd’hui, la tension est à son comble. Côté russe, la nouvelle doctrine de sécurité nationale russe du 2 juillet 2021 (2) (qui remplace le document du 31 décembre 2015) désigne l’OTAN comme une menace à la sécurité de la Fédération. Côté Alliance atlantique, la Russie a été qualifiée de « menace la plus importante et la plus directe » (3) pour les Alliés au sommet de Madrid les 29 et 30 juin 2022. Facteur aggravant : les outils de la coordination militaire (COR, OSCE, PPP) sont bloqués. Et la logique de bloc préside également à la politique d’alliance de la Russie notamment à travers l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Les trois décennies de relations OTAN-Russie atteignent aujourd’hui leur étiage en termes de confiance et leur sommet en ce qui concerne les risques stratégiques.

Les bases d’une entente

Lorsqu’en 1991 l’URSS et le Pacte de Varsovie sont dissouts par les autorités de la Fédération de Russie alors en gestation, l’OTAN apparaît tout à la fois comme la grande gagnante de la nouvelle géopolitique européenne et comme privée de sa raison d’être — contrer la menace militaire communiste sur le Vieux Continent. Comme l’avait alors souligné Pascal Bruckner, la disparition du « meilleur ennemi » de l’Alliance atlantique ouvrait un véritable vertige de vocation.

Loin de se dissoudre ou, au contraire, de faire du nouvel État un nouveau membre, l’OTAN a lancé des structures de coordination, de dialogue et de coopération avec l’héritière principale de l’URSS. À peine créé, le nouveau pays est associé à son ancien ennemi à travers le Partenariat pour la paix (PPP) destiné à assurer une bonne intelligence entre puissances militaires du continent sans pour autant les conduire à l’adhésion à l’OTAN, notamment en raison de leurs traditions stratégiques, comme la neutralité. Et la Russie adhère dès 1994 à ce format. Sur le plan bilatéral, la Russie s’engage dans un réel rapprochement militaire et diplomatique à travers un texte, l’Acte fondateur de 1997, puis un organe, le Conseil OTAN-Russie (COR) de 2002. Le but conjoint est alors de trouver un format de dialogue sur une base égalitaire, sans adhésion de la Russie à l’Organisation.

Loin d’être de simples coquilles vides, ces outils de coordination (PPP et COR) ont produit de véritables liens entre la Russie et l’OTAN. Dès 2005, le COR est la cheville ouvrière de mesures de confiance et de réassurance entre les forces armées des deux protagonistes. Le COR a en effet été très actif dans les coopérations contre le terrorisme (plan d’action du COR de 2004 contre le terrorisme). Il a également constitué une plateforme de coopération en faveur de l’Afghanistan en 2010.

Bien entendu, le COR ne constitue pas une adhésion de la Russie à l’OTAN. Cela aurait constitué un reniement de son héritage stratégique pour la jeune Fédération et une perte de parité symbolique à l’égard des États-Unis. Cela aurait également créé un mécanisme de prévention des tensions entre les deux protagonistes. Or, les vicissitudes du COR sont le meilleur thermomètre des relations OTAN/Russie. Ainsi en 2008 le COR a-t-il suspendu ses travaux à l’initiative de l’OTAN en raison de la guerre entre la Russie et la Géorgie et de la reconnaissance unilatérale, par la Russie, de l’indépendance de régions séparatistes géorgiennes. Il en a été de même en 2014 en raison de l’annexion illégale de la Crimée. Signe de sa robustesse et de son intérêt pour les deux partenaires et rivaux, le Conseil OTAN/Russie a été relancé en 2009 par le président Obama pour réaliser le fameux reset avec la Russie. En outre, en pleine crise ukrainienne, le COR s’est tout de même réuni à onze reprises de 2014 à janvier 2022. On ne saurait mieux souligner que cette instance est loin d’être un forum purement symbolique d’une tentative de coordination entièrement révolue.

À l’orée d’une deuxième année de guerre en Ukraine, il convient de souligner que rien n’était écrit sur la dégradation des relations OTAN/Russie : les outils d’une meilleure connaissance mutuelle ont été forgés et utilisés. Il convient donc de rechercher les raisons structurelles des risques de confrontation actuels.

La multiplication des pommes de discorde

À partir de 2014, et surtout à partir de 2022, les deux protagonistes principaux de la géopolitique européenne se renvoient la responsabilité de la montée des tensions. « À qui la faute ? » semblent-ils demander, pour prendre à témoin une hypothétique communauté internationale de l’agressivité attribuée au rival. Reprenons les deux narratifs et les deux argumentations. Leurs divergences croissantes soulignent l’incompatibilité stratégique d’ores et déjà patente entre OTAN et Russie.

Pour la Russie, l’OTAN a été l’un des vecteurs de la stratégie de « double standard » des Occidentaux en général et des Américains en particulier à l’égard de l’Europe. On l’oublie souvent, mais l’intervention de l’OTAN contre l’action du gouvernement Milosevic au Kosovo (alors partie de la Serbie) en 1999 au nom du devoir d’ingérence mais sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a constitué un choc stratégique pour la Russie. La Russie pro-occidentale des deux présidences Eltsine a perçu cette action comme une atteinte à une aire d’influence russe traditionnelle — les Balkans —, et comme une manifestation d’un mépris pour le principe de non-ingérence. Cette intervention est, depuis lors, perçue comme la matrice d’un double langage de l’OTAN à l’égard de la Russie : d’un côté l’Occident ne respecterait pas les règles du droit international et la sécurité collective, et d’autre part il exigerait de la Russie un respect strict de ces normes.

L’intervention de l’OTAN en Afghanistan (sous la forme de la Force internationale d’assistance et de sécurité, FIAS) à partir de 2001, sur mandat du CSNU (résolution 1386) et donc avec l’assentiment de la Russie, membre permanent, a pourtant relancé le sentiment obsidional d’encerclement de la Russie par l’OTAN. Cette opération particulière conjuguée à la Global War on Terror (GWOT – politique américaine et non pas otanienne) a en effet conduit au déploiement de troupes (ainsi que de bases) américaines et otaniennes en Asie centrale, sur des territoires qui étaient soit parties intégrantes de l’ex-URSS (les républiques socialistes soviétiques de la région), soit sous influence traditionnellement russe et soviétique (Afghanistan). Il convient encore une fois de distinguer entre la position de la Russie d’alors, nouvellement présidée par Vladimir Poutine, et les récriminations développées a posteriori. La FIAS n’est pas critiquée au moment de son déploiement, en 2001, mais à mesure que la présidence russe prend un tournant plus nationaliste et militariste.

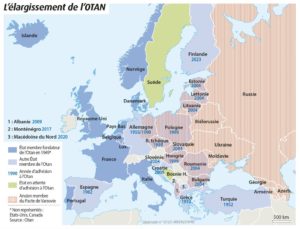

Si les interventions de l’OTAN au Kosovo et en Afghanistan suscitent les critiques russes, ce sont surtout les élargissements de l’OTAN à d’anciennes démocraties populaires et à d’anciennes républiques socialistes soviétiques (RSS) qui constituent une récrimination immédiate et durable de la part de la Fédération de Russie. Lorsqu’en 1999, la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie rejoignent l’Alliance, ce sont d’anciens alliés et États soumis du Pacte de Varsovie qui passent du côté occidental avec l’otanisation de leurs forces armées. Mais lorsqu’en 2004, les trois États baltes rejoignent l’OTAN avec la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et la Slovaquie, c’est un véritable « Rubicon » stratégique qui est franchi, pour la Russie. En effet, traduit par les mouvements nationalistes russes, cela signifie que des troupes américaines seront postées dans l’ancienne URSS et à proximité des frontières russes. Les élargissements de l’OTAN mettent à mal aussi bien l’idée stalinienne d’un « glacis défensif » évitant le contact direct du territoire russe et de l’OTAN que le concept d’« étranger proche » développé alors par le ministère des Affaires étrangères russe pour justifier l’influence du pays dans les régions limitrophes et limiter la souveraineté de certains États-clés, comme l’Ukraine. C’est sur l’adhésion d’anciennes démocraties populaires et d’anciennes RSS que la divergence est la plus forte entre géopolitique russe et vision de l’OTAN. Pour la Russie, il en va de son « aire d’influence » historique censée garantir sa sécurité nationale ; pour l’OTAN, il en va de la liberté des États souverains d’adhérer à l’alliance qu’ils souhaitent.

L’incompatibilité entre ces deux logiques se manifeste avec éclat à propos de l’Ukraine. Pour la Fédération de Russie, le soutien militaire apporté par l’OTAN et par certains États membres de l’Alliance constitue une menace pour la sécurité nationale russe, selon les termes de la nouvelle doctrine russe en la matière. Et, au niveau politique, le président russe dans son discours à l’Assemblée fédérale du 21 février 2023, a souligné à maintes reprises ce qu’il considère comme la stratégie de l’OTAN pour infliger une « défaite » à la Russie.

Envisagées du point de vue otanien, les relations avec la Russie sont bien différentes. Pour l’Alliance, c’est la Russie qui a délibérément violé les règles internationales, recouru à la force armée en dehors des cadres de la Charte de l’ONU et cherché à déstabiliser l’Europe par des tactiques hybrides mêlant médias, infiltrations, cyberattaques, empoisonnements et dispositifs militaires. C’est à ce titre que l’OTAN a officiellement soutenu, depuis 2022, qu’elle ne considère plus la Russie comme un « partenaire » mais comme la « menace la plus directe et la plus importante » à la sécurité des Alliés.

Pour l’OTAN, les récriminations russes contre l’action de l’Alliance constituent des « mythes » (4) nécessitant des campagnes de lutte contre la désinformation. Pour elle, l’encerclement est imaginaire car la Russie ne partage, avant l’élargissement à la Finlande, que 6 % de ses frontières avec les États de l’OTAN. De même, la Russie est à l’origine des « conflits » qu’elle a gelés en Moldavie et en Géorgie pour disposer de bases militaires non autorisées par les États sur les territoires desquels elles sont installées. Et les critiques russes contre les interventions au Kosovo ou en Libye masquent le fait que la Fédération ne s’y est alors pas opposée comme elle le pouvait en raison de son statut de membre permanent du CSNU.

Quant aux actions russes contre l’Ukraine depuis 2014, elles sont qualifiées par l’OTAN d’illégales, de brutales et d’agressives tout comme la campagne militaire contre la Géorgie en 2008. Pour l’Alliance, la Russie est engagée depuis 2008 dans une stratégie « révisionniste » visant à détruire les mécanismes de sécurité collective en Europe et à la placer sous la menace militaire permise par le plan de réarmement de 2009. C’est pour cette raison qu’elle a suspendu la coopération militaire au sein du COR depuis 2021, qu’elle a déployé huit groupements tactiques (4 en 2016 et 4 en 2022) multinationaux dans l’Est de l’Europe à proximité des flancs est (Baltique) et sud-est (mer Noire) de l’OTAN. Ultime réaction à l’invasion de l’Ukraine, l’OTAN a officiellement invité les deux grands neutres nordiques membres du PPP, la Suède et la Finlande, à la rejoindre comme membres à part entière.

Entre l’OTAN et la Fédération de Russie, les visions stratégiques sont désormais devenues inconciliables : côté russe, on estime que l’aire d’influence historique et les intérêts de sécurité nationaux russes sont remis directement en cause par l’OTAN principalement en Ukraine ; côté otanien, on souligne que la Russie viole le droit international, déploie une stratégie revanchiste en Europe et veut ressusciter la théorie brejnévienne de la « souveraineté limitée » pour ses voisins. Le divorce stratégique est consommé qui clôt les tentatives de coopération ouvertes durant les années 1990.

Vers une guerre froide ou une confrontation directe ?

À l’orée de la deuxième année de guerre en Ukraine, les relations entre l’Alliance atlantique et la Fédération de Russie peuvent évoluer selon au moins trois scénarios bien distincts.

Le premier scénario peut avoir un air « rétro » : il s’agirait d’une nouvelle guerre froide circonscrite à l’Europe. Fermant définitivement la voie à la coordination par le COR, l’OTAN et la Russie s’engageraient dans une stratégie de containment mutuel. Elles conduiraient une lutte par l’intermédiaires d’États tiers (Ukraine, Moldavie, Géorgie) structurée par une opposition politique entre démocraties libérales et régimes autoritaires (Biélorussie, Russie). Il s’agirait de la reconstitution des blocs militaires en Europe, mettant en contact et en tension d’une part l’OTAN, et d’autre part l’OTSC. La géopolitique européenne serait durablement dominée par une tension stratégique majeure et irrémédiable.

La deuxième évolution possible de la crise OTAN-Russie serait la confrontation militaire directe, notamment en Ukraine. Si celle-ci subissait des défaites militaires graves ou même un effondrement, et si la Russie poussait son avantage sur le champ de bataille, plusieurs États membres de l’OTAN, comme la Pologne, ont annoncé leur intervention militaire directe, ce qui pourrait conduire, par le jeu des solidarités transatlantiques, à une confrontation entre l’OTAN et la Russie.

Le troisième développement possible pour le divorce stratégique entre l’OTAN et la Russie serait sa dilatation à l’échelle eurasiatique. En cas de difficultés marquées de la Russie, la République populaire de Chine pourrait être tentée de l’aider militairement de façon plus directe et plus explicite. Cela ferait du divorce OTAN/Russie l’un des théâtres locaux de la confrontation plus globale entre Chine et États-Unis. Le piège de Thucydide se refermerait sur l’Europe après avoir pris l’aire Pacifique dans ses rets.

Auteur : Cyrille Bret

Chercheur associé à l’Institut Delors et fellow de l’Institut Montaigne, il dirige le site Eurasiaprospective.net.

Notes

Article paru dans la revue Diplomatie n°119, « 20 ans de Diplomatie : quelle évolution du monde ? », Janvier-Février 2023.