Alger s’appuie sur son héritage révolutionnaire et ses atouts géostratégiques, principalement les ressources énergétiques, pour réaffirmer sa place sur l’échiquier géopolitique régional et international. Toutefois, le rebond diplomatique de l’Algérie évolue dans un environnement international et régional tendu, marqué par l’instabilité régionale et l’escalade des tensions avec le voisin marocain sur la question du Sahara occidental, de la guerre en Ukraine et à Gaza dont l’onde de choc a causé un clivage profond au sein de la communauté internationale.

Alger face à l’instabilité régionale

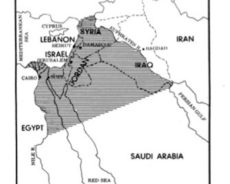

L’Algérie évolue ces quinze dernières années dans un environnement régional très instable. En plus des tensions avec le voisin de l’ouest, l’Algérie est entourée d’États faillis ou plongés dans des crises profondes, provoquant ainsi une instabilité chronique qui a favorisé l’émergence de menaces multiples : terrorisme, trafic en tout genre… L’instabilité s’est amplifiée avec le chaos libyen provoqué par la chute du régime du colonel Kadhafi, favorisant la montée en puissance des groupes armés, qui ont bénéficié de flux importants d’armes vers la région sahélo-saharienne. L’enlèvement de diplomates algériens, le 5 avril 2012, par le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) au consulat d’Algérie à Gao, ainsi que l’attaque du site gazier BP-Sonatrach à Tiguentourine, dans la région d’In Amenas, du 16 au 19 janvier 2013, confirment les inquiétudes d’Alger quant à la menace terroriste à ses frontières sud.

Cela exige d’Alger une politique régionale très couteuse axée sur le sécuritaire pour protéger ses frontières et sécuriser son voisinage. L’embellie de la rente énergétique a permis à l’État algérien d’investir massivement, depuis les années 2000, dans la modernisation de son équipement militaire avec un budget militaire conséquent, passé de 10 à 22 milliards de dollars en 2023. Sur le plan diplomatique, Alger veut s’imposer comme un acteur clé dans la stabilité régionale, en vantant son expérience dans la lutte contre le terrorisme ou dans la gestion de crises, notamment au Mali et en Libye, avec lesquels elle partage respectivement 1 400 km et 1 000 km de frontière. La proximité géographique et les liens historiques ont fait d’Alger le médiateur privilégié des Maliens dans les conflits qui opposent Bamako aux rebelles touaregs depuis plusieurs décennies.

La diplomatie algérienne est mise à rude épreuve par l’évolution que connait la région ces quatre dernières années. D’abord, la frontière ouest est secouée par le regain des hostilités entre les forces marocaines et le Front Polisario, que soutient l’Algérie, en réaction à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, décidée unilatéralement par le président américain Donald Trump, fin 2020, en échange de la normalisation des relations avec Israël. Cela s’est traduit par l’escalade des tensions entre Alger et Rabat qui s’est soldée par la rupture diplomatique entre les deux pays depuis aout 2021.

Fondée historiquement sur le paradigme de non-ingérence et de non-intervention à l’extérieur, la politique étrangère de l’Algérie est aujourd’hui bousculée, en Libye et au Sahel, par l’immixtion de puissances étrangères dans la région et la prolifération de groupes armés puissants à ses frontières. L’intervention militaire de la Turquie au côté du Gouvernement d’union nationale (GUN) face à l’offensive de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, soutenue par les Émirats arabes unis et l’Égypte, laisse peu de place à la perspective de dialogue que prône Alger.

Au Mali, l’accord d’Alger, fragile mais utile, est aujourd’hui compromis depuis le coup d’État du 24 mai 2021, mené par le colonel Assimi Goïta qui s’est autoproclamé chef de l’État le 28 mai 2022. La reprise des combats entre les rebelles touaregs et l’armée malienne soutenue par le groupe paramilitaire russe Wagner, depuis l’offensive menée par Bamako sur le nord du pays en octobre 2023, a provoqué des tensions entre les dirigeants maliens et Alger qui s’inquiète d’un nouvel embrasement régional.

La guerre en Ukraine : l’Algérie tiraillée entre la Russie et l’Occident

Dixième plus grand producteur du gaz au monde, l’Algérie fait partie des pays qui ont largement bénéficié de la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février 2022, et des sanctions occidentales sur Moscou. Fortement courtisée pour son gaz par une Europe qui cherche des alternatives au gaz russe, Alger a augmenté ses exportations en hydrocarbures, principalement via le gazoduc Transmed qui achemine le gaz vers l’Italie. Grâce à l’embellie des hydrocarbures, l’État algérien a pu amortir le choc de la crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole en 2014 et aggravée par la pandémie de Covid-19. Les réserves de change ont presque doublé, passées d’environ 45 milliards de dollars en 2021 à 85 milliards de dollars en 2023. Diplomatiquement, cette crise conforte l’ambition d’Alger de revenir au sein de l’arène internationale et de renforcer ses liens avec l’Union européenne dans un contexte de rivalité avec le Maroc.

Toutefois, la guerre en Ukraine représente un vrai test pour la politique étrangère de l’Algérie. La confrontation binaire entre Russes et Occidentaux, ravivée par ce conflit, met l’Algérie dans une position délicate compte tenu du principe de neutralité, héritage du non-alignement, auquel elle tient. En effet, l’Algérie entretient des relations très étroites avec Moscou, forgées depuis la guerre de libération et entretenues par l’URSS tout au long de la guerre froide. Alger est le troisième client de Moscou après New Delhi et Pékin, et la Russie reste le principal fournisseur d’armes de l’Algérie (73 % entre 2018 et 2022), qui importe à elle seule la moitié des armes russes exportées vers l’Afrique (1).

Fidèle à sa posture de neutralité, Alger a préféré rester en retrait des tensions entre les Occidentaux et la Russie, son allié stratégique. Alger ne valide pas l’intervention russe mais tient les Occidentaux en partie responsables dans l’enlisement du conflit. La position algérienne ne s’explique pas seulement par sa proximité avec Moscou, mais traduit en effet le regard que porte le reste du monde non-occidental sur ce conflit : lors du vote à l’ONU, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2022, portant sur la condamnation de l’offensive russe sur l’Ukraine, l’Algérie s’est abstenue (2). En même temps, Alger a accepté d’augmenter l’approvisionnement de son gaz comme alternative au gaz russe, veut convaincre les Européens qu’elle est un partenaire fiable et souhaite, en échange, que ses partenaires européens séparent le conflit en Ukraine de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Alger a d’ailleurs réouvert son ambassade à Kyiv.

Il importe de souligner que la relation algéro-russe n’est pas fondée sur une alliance inconditionnelle, mais elle est entretenue par la stratégie russe de non-ingérence dans les affaires politiques des États et la convergence de points de vue entre Alger et Moscou qui ont instauré un climat de confiance. En revanche, Alger reste intransigeante face à la pression occidentale quant à sa proximité avec Moscou. D’ailleurs, un contingent militaire algérien a participé, en septembre 2022, aux exercices militaires conjoints « Vostok-2022 » (3) en Sibérie, alors que la guerre en Ukraine s’intensifiait. En octobre 2022, un détachement de navires de la flotte russe a accosté au port d’Alger pour un exercice naval commun en Méditerranée. De plus, l’Algérie a accueilli des manœuvres militaires baptisées « Bouclier du désert-2022 », du 16 au 24 novembre 2022 dans le Sud de l’Algérie (4).

Le déplacement à Moscou du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le 15 juin 2023, montre qu’Alger n’est pas prête à renoncer à sa proximité avec le Kremlin. Les deux chefs d’État ont même signé une « Déclaration de partenariat stratégique approfondi ». Toutefois, la longévité de la guerre en Ukraine et les incertitudes quant à la capacité de l’industrie militaire russe de satisfaire l’approvisionnement de ses clients interrogent. L›Algérie pourrait être tentée ou contrainte de diversifier ses partenaires, d’autant que le soutien de la Russie n’a pas suffi pour l’adhésion du géant maghrébin aux BRICS.

La Chine et les BRICS : enjeux et perspectives

En novembre 2022, l’Algérie a officiellement déposé une demande d’adhésion au groupe des BRICS, créé en 2009, par le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie, rejoint par l’Afrique du Sud en 2011. Le président Abdelmadjid Tebboune a participé par visioconférence au sommet des BRICS de Pékin, le 24 juin 2022, baptisé « BRICS+ » en raison de la participation d’une douzaine d’autres pays, candidats potentiels à l’adhésion. Pourtant, malgré l’enthousiasme affiché par le président algérien et l’activisme diplomatique, l’Algérie a vu sa candidature refusée lors du sommet du 22 aout 2023. Alger comptait sur son potentiel géostratégique pour faire valoir sa demande. En outre, l’Algérie bénéficie de liens forts avec l’Afrique du Sud, la Chine et la Russie sur lesquels elle comptait beaucoup pour son adhésion aux BRICS.

L’intégration d’un tel groupe s’inscrit dans la volonté algérienne de redynamiser son économie et de diversifier ses partenaires. Cela constituerait une alternative à l’échec de l’intégration régionale au sein du Maghreb et aux limites que rencontre la coopération euromaghrébine, notamment depuis l’élargissement de la coopération à d’autres États comme Israël, décidé par le président français Nicolas Sarkozy lors du lancement de l’UpM en 2008. Faute de l’adhésion aux BRICS, l’Algérie va devoir compter sur ses relations avec la Chine.

La montée en puissance de la Chine sur la scène internationale offre une opportunité considérable pour l’Algérie, sur les plans économique et diplomatique. Comme avec Moscou, Alger entretient des relations anciennes et solides avec Pékin, basée sur l’imaginaire de la coopération Sud-Sud, qui trouve ses racines dans la conférence de Bandung (1955) et la solidarité anticoloniale et anti-impériale du mouvement afro-asiatique. La Chine a été le premier pays non-arabe à reconnaitre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958, et à lui offrir un soutien diplomatique, financier et logistique. À son tour, l’Algérie indépendante a soutenu le retour de la Chine à l’ONU en 1971 et son élection en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà des convergences idéologiques et de principes, le pouvoir algérien apprécie la politique chinoise de non-ingérence dans les affaires internes de ses partenaires.

Pays riche en matières premières et pivot entre l’Afrique et l’Europe, l’Algérie est un partenaire clé pour le développement des nouvelles routes de la soie (Belt and road initiative, BRI) sur le continent africain et lui offre une porte sur la Méditerranée. Depuis ces dix dernières années, Pékin devient le premier partenaire commercial de l’Algérie avec une part de marché de 17 %. Dans le domaine du BTP, les Chinois ont remporté plusieurs contrats de construction ou de modernisation des infrastructures algériennes : des installations portuaires, comme celle d’El Hamdania, la moitié de l’autoroute est-ouest (1 200 km), la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger, la grande mosquée d’Alger, le stade olympique à Oran, de grands hôtels (Hilton, Sheraton…), le nouveau siège du ministère des Affaires étrangères et la Cour constitutionnelle (5). Pourtant, la coopération économique entre Alger et Pékin souffre d’un déséquilibre dans la balance des échanges. L’Algérie n’exporte rien vers son partenaire en dehors des matières premières et des hydrocarbures. Ce déficit est accentué par l’absence d’investissement chinois en Algérie hors l’énergie et le phosphate.

Enjeux et conséquences du conflit israélo-palestinien

Depuis le début de l’offensive militaire israélienne sur Gaza, à la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, Alger ne cesse d’exprimer son soutien à la cause palestinienne et le désarroi quant au lourd bilan des victimes palestiniennes causée par les bombardements israéliens sur Gaza. Tebboune a déclaré dans un discours prononcé le mardi 31 octobre 2023, à la veille de la commémoration du 69e anniversaire du lancement de la révolution de libération algérienne, que cette occasion « coïncide avec les répercussions dangereuses de la persistance de l’occupation israélienne dans son agression contre le peuple palestinien et sa poursuite de la perpétration répétée de crimes de génocide dans la bande de Gaza » (6). Cette déclaration s’inscrit dans la position traditionnelle de la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne qui motive le refus d’Alger à reconnaitre l’État hébreu à ce jour.

Dirigée par une diplomatie militante, l’Algérie a soutenu activement, depuis son indépendance, le droit des Palestiniens à l’autodétermination et leur a également offert un soutien financier, militaire et diplomatique. Fin 2021, l’Algérie a lancé une initiative visant à réconcilier les factions palestiniennes et est parvenue en juillet 2022 à une rencontre historique à Alger entre le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Grâce à la médiation algérienne, un accord de paix est signé le 13 octobre 2022 au Palais des Nations, lieu symbolique qui a vu la naissance de l’OLP et la proclamation de la création d’un État palestinien en 1989, sous le leadership de Yasser Arafat. Cet accord, baptisé la « Déclaration d’Alger pour la réconciliation nationale », prévoyait l’organisation d’élections d’ici octobre 2023.

L’onde de choc causée par la guerre brutale que mène l’armée israélienne à Gaza, faisant des milliers de morts, se répercute négativement sur le Maghreb et risque de crisper encore plus les relations algéro-marocaines. Rappelons que la normalisation entre le Maroc et Israël fin 2020 était en grande partie à l’origine de l’escalade des tensions entre Alger et Rabat ayant conduit à la rupture diplomatique. La fracture que provoque cette guerre au sein de la communauté internationale risque aussi de refroidir les relations entre l’Algérie et les partenaires européens, dont la France, alignés derrière Israël. À l’instar de plusieurs États du monde, l’Algérie dénonce un double discours occidental qui s’oppose à l’intervention russe en Ukraine mais ne condamne pas les bombardements israéliens à Gaza. Devenue membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU depuis janvier pour la période 2024-2025, l’Algérie s’offre une tribune pour un meilleur plaidoyer en faveur de la cause palestinienne et d’autres dossiers.

En somme, la diplomatie algérienne évolue dans un contexte géopolitique bouleversé qui offre des opportunités de rebond et d’affirmation sur la scène régionale et internationale. Toutefois, l’Algérie va devoir faire face à des défis multiples. L’arrivée au pouvoir au Mali de dirigeants peu enclins à la négociation politique, et soutenus par des acteurs étrangers, bouscule la feuille de route tracée par l’accord d’Alger et les relations algéro-maliennes. Sur la guerre à Gaza, la position algérienne reste constante mais sa réaction est peu audacieuse pour s’affirmer dans un environnement géopolitique tendu, dominé par de nouvelles alliances et l’émergence d’acteurs plus agressifs avec lesquels Alger va devoir conjuguer.

Notes

(1) Pieter D. Wezeman, Justine Gadon and Siemon T. Wezeman, « Trends in International Arms Transfer, 2022 », Stockholm International Peace Research Institute, mars 2023 (https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf).

(2) Simon Petite, « À l’ONU, le front diplomatique contre la Russie est étonnamment stable », Le Temps, 13 octobre 2022 (https://www.letemps.ch/monde/europe/lonu-front-diplomatique-contre-russie-etonnamment-stable).

(3) L’Algérie était le seul pays africain ayant participé à cet événement réservé habituellement aux plus proches alliés de Moscou.

(4) Ministère de la Défense de la Fédération de Russie, « Algérie accueille la conférence finale de planification de l’exercice conjoint russo-algérien “Bouclier du désert-2022” », 9 aout 2022 (https://fr.mil.ru/fr/news_page/country/more.htm?id=12432277@egNews).

(5) Yahia H. Zoubir, « Les relations de la Chine avec les pays du Maghreb : la place prépondérante de l’Algérie », Confluences Méditerranée, 2019, vol. 2, n°109, p. 91-103 (https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2019-2-page-91.htm).

(6) Ahmed Gouda, « Tebboune : Ce qui se passe à Gaza est un véritable crime de guerre », AA, 1er novembre 2023 (https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tebboune-ce-qui-se-passe-%C3%A0-gaza-est-un-v%C3%A9ritable-crime-de-guerre/3039700).

Auteur : Brahim Oumansour

Directeur de l’Observatoire du Maghreb, chercheur associé à l’IRIS, auteur de L’Algérie, un rebond diplomatique (Eyrolles, 2023).