Par Arezki Ighemat, Ph.D in economics, Master of francophone literature (Purdue University, USA)

La liberté de l’imagination fait peur, dérange les bourreaux de la culture et des arts […] L’inquisition, la censure, l’autodafé, l’anathème, le bûcher, ces mots monstrueux qui, depuis des siècles, ont habité tous les dictionnaires du monde, ont envenimé la vie des intellectuels, sentent le sang, a prison, l’exil, le feu, la fumée, les larmes, les brûlures, la géhenne » (Amin Zaoui, Les griffes de l’écrivain, Dalimen Editions, 2025, p. 245).

« Lorsque les politiques rempliront leur rôle convenablement, n’empièteront pas sur d’autres domaines, lorsque l’école respectera sa mission de diffusion du savoir et de l’apprentisssage, lorsque le religieux accomplira sa tâche sans se mêler des questions qui dépassent ses compétences, lorsque tout cela sera réalisé, nos sociétés se réconcilieront avec la science et la raison » (Amin Zaoui, Les griffes de l’écrivain, Dalimen Editions, 2025, p. 351).

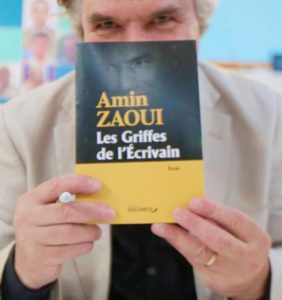

Le livre d’Amin Zaoui, Les griffes de l’écrivain, publié en 2025 par Dalimen Editions, est une analyse sans complaisance et en profondeur, à la fois de la société algérienne et du pouvoir politique. Dans ce livre, on apprend que l’écrivain ne griffe pas pour le plaisir de griffer ou de faire mal, mais qu’il se sert de ses griffes pour déterrer les maux qui empêchent le pays d’avancer et proposer des médicaments qui pourraient les guérir. C’est ce que fait Amin Zaoui dans ce livre où il ne se contente pas de mettre en avant les maux sociaux mais indique des pistes conduisant à leur solution. Il est difficile de résumer, en l’espace d’un article de journal, les multiples sujets qu’Amin Zaoui a évoqués dans le livre. Par ailleurs, bien que les chapitres (ou sections) aient des titres bien précis, l’auteur se permet de revenir en permanence sur les sujets qu’il a abordés dans les chapitres précédents pour compléter ou clarifier les propos qu’il a avancés sur tel ou tel sujet. Cette façon de construire son texte rend difficile, bien entendu, la synthèse des innombrables sujets et idées contenus dans le livre. L’ouvrage d’Amin Zaoui pourrait être synthétisée en trois grands chapitres : L’état de la société algérienne, la nature et le rôle du Pouvoir en Algérie et le rôle de la littérature comme éclaireur du Pouvoir et comme éveilleur de la société.

Anatomie de la société algérienne

Dans ce chapitre, Amin Zaoui étudie plusieurs sujets qui touchent à la société algérienne : les coutumes et traditions, les tabous, la religion, les relations hommes/femmes, l’exil, la question du voile islamique, le système éducatif, la diversité culturelle, et tant d’autres encore. Comme il a été indiqué ci-dessus, étant donné que ces nombreux sujets sont évoqués et répartis sur tout le livre par l’auteur, il n’est pas possible de les citer tous. Nous ne citerons donc que quelques-uns d’entre eux. Par exemple, sur la foi religieuse de l’Algérien, Amin Zaoui écrit : « L’Algérien est un être de foi, excessivement religieux, parfois jusqu’à l’extrême. Sa pensée est formée d’une chaîne de certitudes qu’il ne remet jamais en question, où les faits historiques se confondent avec les légendes et superstitions du religieux populaire » (p. 17). Sur le paradoxe entre le patriotisme de l’Algérien et son rêve de quitter le pays, Zaoui dira : « Il est fier de sa culture nationaliste, il aime son pays passionnément, il est prêt à mourir pour sa patrie, à tout moment. Malgré cela, il rêve de le quitter. Entre amour et rejet, il vit un tiraillement permanent […] Il quitte le pays dans la colère, mais en exil, il pleure » (pp. 18-19). S’agissant de la construction sauvage dans les villes, Zaoui dira : « Nos nouvelles cités, dressées partout dans toute l’Algérie/continent, dans le nord, dans les Hauts Plateaux, dans le sud, sont dans une architecture urbaine unifiée et standardisée. Elles se ressemblent et ne ressemblent à rien ! Ces nouvelles cités s’apparentent à des fantômes en béton » (p. 84). Amin Zaoui soulève aussi la question de la perte par l’Algérien de son identité vestimentaire : « Par les temps qui courent, on constate, dans nos grandes villes, dans nos villages ou dans nos campagnes, que l’Algérienne et l’Algérien ont perdu leur référence identitaire vestimentaire. Notre code vestimentaire est profané. On ne peut pas distinguer un Algérien par son habillement. Les Algériens se sont métamorphosés. Depuis les années 80, il a commencé à adopter d’autres identités vestimentaires » (pp. 86-87). A propos de l’amour–un sujet tabou–Amin Zaoui écrit : « Parler d’amour dans la culture arabe et maghrébine, c’est comme parler de drogues dures. L’amour fait partie des interdits qui ne peuvent être pratiqués qu’en secret, dans l’ombre des ruelles suspectes » (p. 174). Amin Zaoui parle aussi de ce qu’il appelle « ragda watmangé ». Il dit qu’on a appris à l’Algérien à être dépendant de l’Etat et on lui a inculqué la culture de la « regda watmangi » et la culture de ce que j’appelle la « fakhfakha » (la fierté exagérée) : « On lui a appris qu’il était le meilleur, le plus fort, et qu’il était l’élu de Dieu. Qu’il était le maître du monde entier. On lui a appris à se considérer, toujours, comme un chef et non comme un subordonné […] On lui a appris qu’il était dans le pays le plus beau de la galaxie. On lui a appris que c’était de son droit absolu, en tant que citoyen appartenant à un pays indépendant et hyper riche en pétrole et en gaz, de percevoir durant toute sa vie une somme considérable en dollars, sans bouger le petit doigt. Sans fournir aucun effort » (p. 248). Amin Zaoui souligne aussi que l’Algérien n’est pas heureux dans son pays : « La vie en Algérie est sèche, humide et monotone ! L’Algérien ne vit pas, il ronge ses jours qui se ressemblent et se succèdent. Dans la vie des Algériens et des Algériennes, il n’y a pas de capital du bonheur ! » (Amin Zaoui, Les griffes de l’écrivain, Dalimen Editions, 2025, p. 333). C’est la raison pour laquelle l’auteur pense que l’Algérien a toujours ce rêve ancré dans sa tête : partir : « L’Algérien émigre pour ‘voir la vie’ dans son éclosion. Pour voir le ‘bonheur’ des autres peuples marcher sur ses pieds ! » (p. 332).

La politique et le pouvoir

Amin Zaoui fait aussi référence à la politique en Algérie et du rapport que l’Algérien a vis-à-vis de la politique. Il dit, par exemple, que l’indépendance politique du pays a été une étape importante mais qu’elle n’est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d’une indépendance économique, culturelle, linguistique, etc. : « L’indépendance d’un pays n’est pas un discours bavard et creux ou une sorte d’excitation rhétorique orchestrée par une classe politique sans racines. L’indépendance, c’est l’art de défendre et de respecter la dignité du citoyen en lui assurant un toit, un pain et un livre » (p. 58). Toujours sur le même thème, Zaoui écrit : « L’indépendance ne signifie pas déclamer seulement l’hymne national Qassaman ; elle est d’abord l’amélioration de la vie quotidienne du citoyen dont le père et le grand-père a participé à la réalisation du bonheur de l’indépendance de 1962. L’indépendance, c’est manger son blé moissonné de sa terre. L’indépendance, c’est croquer une pomme de son pommier planté sur sa terre. L’indépendance, c’est se vêtir de ce qui est tissé dans son métier à tisser ! L’indépendance, c’est habiter un immeuble construit par des mains algériennes, avec des matériaux locaux » (p. 59). Il ajoute : « Les beaux discours politicards comme les prêches incendiaires des imams ne font pas manger le citoyen » (p. 59). Parlant de la liberté de création et de la censure en Algérie et dans le monde maghrébin et arabe, Amin Zaoui dira : « Le roman algérien, comme le roman arabe en général, est excessivement politique et politisé. Cette présence politique, si intense, nue et violente, s’explique par un facteur fondamental : la répression exercée sur la liberté de création, la liberté d’opinion et la liberté de croyance » (p. 117). Toujours sur la censure, l’auteur ajoute : « Ce complot commence souvent par une attaque d’un écrivain contre un autre, puis la censure s’étend au domaine religieux où elle alimente, attise la ferveur des foules, avant d’atteindre les sphères politiques et décisionnelles. Cette censure absurde, exercée par un arsenal d’appareil idéologique composé principalement des médias, de l’éducation et de la religion institutionnelle… » (p. 114). Il termine sur ce point en disant : « Ces censeurs autoproclamés se comportent comme s’ils étaient mandatés pour protéger Dieu sur terre, comme si le Tout-Puissant leur avait confié Sa garde à la manière d’un roi, d’un calife ou d’un dictateur » (p. 114). Sur l’infiltration du politique dans le religieux, Amin Zaoui écrit : « La politique s’est glissée dans le Livre d’Allah, les cœurs des fidèles ont été dépourvus de leur foi simple et sincère […] Les stars prédicateurs distribuaient aux fidèles des tickets pour se rendre au paradis ou en enfer ! ». A propos du contrôle politique excessif sur la culture, l’auteur dira : « Ce qui nous manque, et il faut le dire avec courage, c’est la libération exercée par des pseudos décideurs » (. P. 152). Sur le rôle de l’esprit critique en politique, Zaoui écrit : « La culture critique et rationnelle joue un rôle moral vis-à-vis de la politique, rend le politicien sensible à l’histoire, aux valeurs humaines, à la beauté et au droit à la différence » (p. 184). Amin Zaoui dira aussi que la liberté de l’imagination est la hantise des politiciens : « La liberté de l’imagination fait peur, dérange les bourreaux de la culture et des arts […] L’inquisition, la censure, l’autodafé, l’anathème, le bûcher, ces mots monstrueux qui, depuis des siècles, ont habité tous les dictionnaires du monde, ont envenimé la vie des intellectuels, sentent le sang, a prison, l’exil, le feu, la fumée, les larmes, les brûlures, la géhenne » (p. 245).

La littérature et les langues d’écriture

Amin Zaoui parle aussi, beaucoup, comme on devrait s’y attendre, de la littérature, de l’écrivain, des langues d’écritures, du lecteur, et de la liberté de création. Sur l’importance de la littérature dans le cursus scolaire et universitaire, Amin Zaoui écrit : « La présence de la littérature et des arts dans l’école ainsi que la présence de créateurs rendent cette institution noble et sensible, capable d’enfanter un citoyen positif, bienveillant à la protection de sa patrie et prêt à l’adhésion et à l’adoption des grandes valeurs humaines » (pp. 364-365). Toujours sur l’importance de l’enseignement de la littérature à l’école, Zaoui dit : « Lorsque l’école se transforme en un paradis pour les belles-lettres, les arts universels et les sciences, la culture du fatalisme tombe, la langue de bois s’éclipse, la falaka ou la violence se retire, le monde scolaire se transforme en un espace de beauté, de savoir et de bonheur » (p. 366). Il dira aussi que la bonne littérature est celle qui éveille l’esprit du lecteur : « Une bonne littérature secoue le lecteur, le met dans un état de bouillonnement. En permanence, elle le pousse à remettre en question ses soi-disant constantes politiques, religieuses, esthétiques et philosophiques […]

La bonne littérature est une sorte de sonnette d’alarme pour la conscience individuelle et collective. Les livres qui dérangent vivent pour longtemps » (p. 273). Sur la lecture et le livre, il écrit : « On ne lit pas pour dormir, bien au contraire on lit pour être éveillé. Le livre qui nous apporte le sommeil est un livre pour les morts, il est mort-né » (p. 273). Sur la littérature et la politique, Il dira aussi : « Dans une société où le citoyen ne lit pas la bonne littérature, ne regarde pas les grands films, n’écoute pas la bonne musique universelle, n’apprécie pas les toiles d’exposition dans une galerie d’art, n’assiste pas aux présentations théâtrales, est une société incapable de porter ou de protéger un projet politique ou de le rejeter » (p. 184). A propos des langues d’écriture, Amin Zaoui dira ceci : « L’Algérie, historiquement parlant, est un pays de plurilinguisme fécond. Dans chaque langue de création, à savoir, l’arabe, le tamazight, et le français, on constate des générations successives d’écrivains qui naissent des visions différentes esthétiques et philosophiques. Un pays culturellement fort est celui dont les élites créent dans plusieurs langues. Chaque langue apporte une plus-value pour le génie individuel et collectif » (p. 266). Sur la diversité linguistique et son importance pour l’adhésion nationale, il dira : « La diversité linguistique et culturelle, d’une part, et la pluralité politique, d’autre part, sont les armatures de l’unité nationale. Lorsque la pluralité linguistique est respectée, l’unité nationale est sauvegardée et immunisée […] Lorsque la diversité culturelle et linguistique est muselée ou empêchée, l’unité nationale est menacée » (p. 182). Zaoui parle aussi des langues nationales : la dardja et le tamazight et regrette que ces langues ne soient développées et enseignées comme les langues privilégiées, l’arabe et le français. Sur la daridja et sa marginalisation, Zaoui écrit : « On n’arrive pas à comprendre, ni à saisir, ni à expliquer pourquoi, dans un pays comme le nôtre où les citoyens exercent leur vie quotidienne dans une pluralité linguistique harmonieuse, en respect et en cohabitation ; en arabe, en amazighe, en daridja et en français, il y a ce rejet fanatique dès qu’il s’agit de l’écriture du roman en daridja, langue algérienne ? » (p. 195). Sur la langue Amazighe, Amin Zaoui écrit : « La généralisation de l’enseignement de tamazight renforce la pluralité linguistique dans notre pays. La pluralité linguistique est une richesse pour la démocratie et pour renforcer l’énergie de l’imagination collective » (. P. 162). Il ajoute sur ce sujet : « Les Algériens ne veulent pas d’une Amazighisation à la manière de l’arabisation dans les années soixante-dix, mais ce qui est demandé : c’est de mettre les moyens nécessaires à la disposition des acteurs de l’enseignement de cette langue : nombre suffisant d’enseignants, formations, livres et volonté centrale des décideurs politiques » (p. 162). Sur la cohabitation et non la guerre entre Tamazight et la langue arabe, Zaoui dira : « Apprendre le tamazight ne signifie en aucun cas faire barrage ou déclarer la guerre à la langue arabe, bien au contraire, apprendre le tamazight, c’est renforcer la fraternité linguistique fertile en Algérie moderne » (p. 163).

Conclusion

Comme nous l’avons indiqué tout en haut de cette « book review », il est impossible dans l’espace d’un article de presse de retracer de façon exhaustive les innombrables sujets et idées contenus dans le livre d’Amin Zaoui. Nous espérons tout de même que les quelques extraits que nous avons cités donneront envie au lecteur d’aller à la source–car rien ne remplace la lecture personnelle d’un livre–et de découvrir les nombreuses autres idées de l’auteur qui n’ont pas été évoquées ici. Car la richesse et la profondeur que recèle le livre d’Amin Zaoui ne peuvent être ressenties et appréciées que par une lecture individuelle de l’ouvrage. Pour tous ceux qui aiment la littérature et les émotions et sentiments qu’elle éveille ou réveillent en nous et pour ceux qui, comme Amin Zaoui, aiment l’Algérie mais ne peuvent pas s’empêcher de la « griffer » si nécessaire, et enfin pour ceux qui veulent connaître ses maux dont souffre le pays mais aussi ses atouts,« Les griffes de l’écrivain » est une « MUST READ »./