![]() Dix ans se sont écoulés depuis qu’un homme appelé Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu dans la ville tunisienne de Sidi Bouzid, commence Vijay Prashad.

Dix ans se sont écoulés depuis qu’un homme appelé Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu dans la ville tunisienne de Sidi Bouzid, commence Vijay Prashad.

Une décennie s’est écoulée depuis qu’un homme nommé Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu dans la ville tunisienne de Sidi Bouzid le 17 décembre 2010.

Bouazizi, un vendeur de rue, a pris cette décision extrême après que des policiers l’ont harcelé alors qu’il tentait seulement de survivre. Peu de temps après, des milliers de gens de cette petite ville tunisienne se sont rassemblés dans les rues pour exprimer leur colère. Leur indignation s’est étendue à la capitale, Tunis, où des syndicats, des associations, des partis politiques et des groupes de citoyens ont défilé dans les avenues pour renverser le gouvernement de Zine El Abidine Ben Ali.

Les manifestations en Tunisie ont suscité des flambées similaires autour de la Méditerranée, de l’Égypte à l’Espagne, le chant de la place Tahrir du Caire – ash-sha’b yurid isqat an-nizam (le peuple veut renverser le régime) – a résonné, témoignant de l’émotion de centaines de millions de personnes.

Les gens ont afflué dans les rues, leur sentiment étant résumé par le terme espagnol indignados : indigné, outragé. Ils sont venus dire que leurs espoirs étaient écrasés par des forces à la fois visibles et invisibles. Il était facile de constater que les milliardaires de leurs propres communautés entretenaient des relations étroites avec l’État, malgré le ralentissement mondial provoqué par la crise du crédit de 2007-2008.

Pendant ce temps, les pressions du capital financier qui avaient réduit la capacité de leurs gouvernements (si toutefois ils étaient favorables au peuple) à élaborer des politiques humanistes étaient beaucoup plus difficiles à voir, mais non moins dévastatrices dans leurs conséquences.

Le sentiment qui alimentait le slogan « renverser le régime » était largement partagé par de vastes majorités de gens qui s’étaient découragés par la futilité de voter soit pour le diable soit pour le moindre mal ; ces gens recherchaient désormais quelque chose qui était au delà de l’horizon des jeux électoraux qui semblaient apporter si peu de changement. Les politiciens se présentaient aux élections en disant une chose, puis faisaient exactement le contraire lorsqu’ils étaient au pouvoir.

Au Royaume-Uni, par exemple, les manifestations d’étudiants qui ont éclaté en novembre-décembre 2010 étaient dirigées contre la trahison par les libéraux-démocrates de leur promesse de ne pas augmenter les droits d’inscription ; peu importait l’identité du candidat élu, en fin de compte, celui qui souffrait, c’était le peuple.

« La Grèce, la France, maintenant ici aussi ! » scandaient les étudiants anglais. Ils auraient pu ajouter le Chili, où les étudiants (appelés los pingüinos, ou «les pingouins ») sont descendus dans la rue pour protester contre les coupes dans le budget de l’éducation ; leurs manifestations reprendraient de nouveau en mai 2011 et dureraient près de deux ans dans ce qu’on a appelé el invierno estudiantil chileno, « l’hiver des étudiants chiliens. »

En septembre 2011, le mouvement Occupy aux États-Unis devait rejoindre cette vague d’indignation mondiale, trouvant sa source dans l’incapacité flagrante du gouvernement américain à faire face aux expulsions massives provoquées par la catastrophe hypothécaire qui a débouché sur la crise du crédit de 2007-2008. « La seule façon pour nous de vivre le rêve américain », a écrit quelqu’un sur les murs de Wall Street, « c’est quand nous dormons. »

Le renversement du régime était le slogan, parce que la confiance dans l’establishment s’était affaiblie ; on exigeait plus de la vie que ce qui était proposé par les gouvernements néolibéraux et les banquiers centraux. Mais dans ces manifestations, il ne s’agissait pas seulement de renverser le gouvernement, tout le monde reconnaissant bien que ce n’était pas un problème de gouvernements : le problème était plus profond, la question était de savoir quels choix politiques étaient encore possibles pour la société humaine.

Une génération entière, et même plus avait connu des mesures austéritaires conduites par des gouvernements de différentes tendances, venant même de gouvernements sociaux-démocrates à qui on a dit que les droits des riches détenteurs d’obligations, par exemple, étaient bien plus importants que les droits de l’ensemble des citoyens. Cette attitude était due à l’incapacité des gouvernements qui semblaient progressistes, comme la coalition Syriza en Grèce plus tard en 2015, à tenir leur promesse fondamentale de ne plus imposer de mesures d’austérité.

À l’échelle mondiale

Le soulèvement a eu une portée vraiment mondiale. Un million de personnes ont rejoint les « Chemises rouges » à Bangkok le 14 mars 2010 et sont descendues dans la rue pour protester contre un Etat militaire, monarchique et capitaliste ; en Espagne, un demi-million d’indignados ont défilé dans les rues de Madrid le 15 octobre 2011.

Le Financial Times a publié un article qui a fait autorité en la matière et a qualifié l’année d’ « année de l’indignation mondiale», un de ses principaux commentateurs écrivant même que la révolte opposait « une élite internationalement interconnectée à des citoyens ordinaires qui se sentent exclus des bénéfices de la croissance économique et rendus furieux par la corruption. »

« La seule façon pour nous de vivre le rêve américain », a écrit quelqu’un sur les murs de Wall Street, « c’est quand nous dormons. »

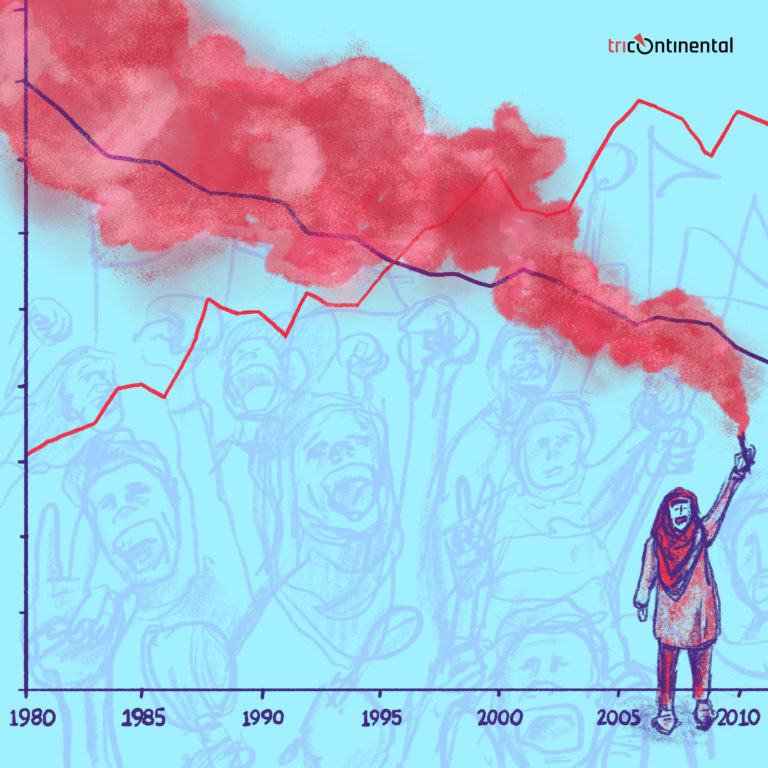

Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’octobre 2008 a montré qu’entre les années 1980 et les années 2000, les inégalités ont augmenté dans les 20 pays les plus riches du monde qui sont membres de l’OCDE. La situation dans les pays en développement est catastrophique ; un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) de 2008 a montré que la part de la consommation nationale du cinquième le plus pauvre de la population dans les régions en développement avait baissé, passant de 4,6 % en 1990 à 3,9 % en 2004.

C’est en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne, où le cinquième le plus pauvre ne compte que pour 3 % de la consommation ou du revenu national, que cette situation a été la plus grave.

Peu importe les fonds réunis pour aider les banques à éviter la grave crise de 2008, cela ne s’est pas traduit par une redistribution des revenus pour les milliards de gens qui ont vu leur vie devenir de plus en plus précaire. Telle a été la raison principale des soulèvements de cette période.

Un signe d’espoir

Il est important de souligner que dans toutes ces statistiques, il y avait des signes d’espoir. En mars 2011, Alicia Bárcena, la responsable de la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), a écrit que malgré les niveaux élevés d’inégalité des revenus, les taux de pauvreté dans la région avaient chuté grâce aux politiques sociales de certains gouvernements de la région.

En disant cela, Bárcena pensait aux gouvernements sociaux-démocrates comme celui du Brésil sous le président Lula da Silva, avec des dispositifs comme la Bolsa Familia [« programme conditionnel » dans lequel le versement d’aides est conditionné à certaines obligations d’éducation mais qui se rapproche néanmoins du concept de revenu de base, NdT], et les gouvernements de gauche comme en Bolivie avec le président Evo Morales, et au Venezuela avec le président Hugo Chávez. Les indigents de ces régions du monde étaient entrés au gouvernement et menaient un programme différent qui leur était propre et en leur faveur.

Avec quelle rapidité les riches sont passés du langage de la « promotion de la démocratie » à celui de la loi et de l’ordre, en envoyant la police et les F-16 pour vider les places publiques et menacer les pays de bombardement et de coup d’État.

Le printemps arabe, qui a tiré son nom des révoltes de 1848 dans toute l’Europe, s’est rapidement assagi, l’Occident encourageant une guerre ouverte entre les puissances régionales (Iran, Arabie Saoudite et Turquie) ayant pour épicentres la Libye et la Syrie. La destruction de l’État libyen par l’attaque de l’OTAN en 2011 a mis sur la touche l’Union africaine, suspendu tout débat sur l’Afrique comme devise pour remplacer le franc français et le dollar américain, et a déclenché une intervention militaire française et américaine de grande ampleur le long de la région du Sahel, du Mali au Niger.

Une pression énorme pour renverser le gouvernement en Syrie a commencé en 2011 et s’est accentuée en 2012. Cette union arabe parcellaire, qui était allée grandissante renforcée après la guerre illégale des États-Unis contre l’Irak en 2003, a fait de la Syrie la ligne de front d’une guerre régionale entre l’Iran et ses adversaires (Arabie saoudite, Turquie et Émirats arabes unis) et a fait perdre à la cause des Palestiniens sa place centrale.

En Égypte, le général Mohamed Ibrahim, ministre de l’intérieur dans un nouveau gouvernement de généraux, a déclaré froidement : « Nous vivons un âge d’or d’unité entre les juges, la police et l’armée. » Les libéraux de l’Atlantique Nord se sont empressés de suivre les généraux ; en décembre 2020, le président français Emmanuel Macron a honoré le président égyptien – un ancien général – Abdel Fattah el-Sisi en lui décernant la Légion d’honneur, la plus haute distinction française.

En Amérique latine, pendant ce temps, Washington fomentait toute une série de manœuvres pour renverser ce qu’on appelait la « Marée rose ». Celles-ci sont allées de la tentative de coup d’État contre le gouvernement vénézuélien en 2002 au coup d’État au Honduras en 2009, en passant par la guerre hybride poursuivie contre tous les gouvernements progressistes de l’hémisphère américain, depuis Haïti jusqu’à l’Argentine.

La baisse des prix des produits de base – en particulier celui du pétrole – a fait voler en éclats l’activité économique dans l’hémisphère. Washington a profité de l’occasion pour exercer une pression tout à la fois médiatique, financière, diplomatique et militaire sur les gouvernements de gauche, à laquelle beaucoup ont été incapables de résister. Le coup d’État contre le gouvernement de Fernando Lugo du Paraguay en 2012 a été le signe avant-coureur de ce qui devait arriver à l’encontre la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, en 2016.

Le moindre espoir de changer les systèmes économique et politique a été mis à mal par la guerre et les coups d’État, ainsi que par l’immense pression exercée par des organisations telles que le FMI. Les anciens termes de « réforme des impôts et des subventions » et « de réforme du marché du travail » ont refait surface pour étouffer toute tentative des États à venir en aide aux chômeurs et aux affamés.

Bien avant le coronavirus, l’espoir s’était déjà calciné et la pourriture était devenue quelque chose de normal, alors que les migrants se noyaient dans les océans et se retrouvaient dans des camps de concentration, tandis que l’argent de la mort transitait par les frontières vers les paradis fiscaux (les centres financiers offshore détiennent plus de 36 000 milliards de dollars, un montant astronomique).

–

Si on jette un coup d’œil derrière nous pour considérer les soulèvements d’il y a dix ans, alors nous sommes obligés de nous arrêter à la porte des prisons égyptiennes, où certains des jeunes gens qui avaient été arrêtés simplement parce qu’ils avaient de l’espoir sont toujours incarcérés. Deux prisonniers politiques, Alaa Abdel El-Fattah et Ahmed Douma, se sont interpellés à travers les barreaux de leurs cellules, une conversation qui a été publiée sous le titre Un graffiti pour deux. Quelles étaient les raisons de leur combat ?

« Nous nous sommes battus pour un jour, un jour qui se terminerait sans cette certitude accablante que le lendemain se répéterait exactement comme les autres jours l’avaient fait auparavant ». Ils ont cherché à se libérer du présent ; ils ont cherché un avenir. Les révolutionnaires, lorsqu’ils se lèvent, ont écrit Alaa et Ahmed, ne se préoccupent de « rien d’autre que de l’amour ».

Dans leurs cellules de prison au Caire, ils entendent les histoires des fermiers indiens, dont les luttes ont inspiré une nation ; ils entendent parler des infirmières en grève depuis des pays aussi lointains que la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les États-Unis ; ils entendent parler des ouvriers d’usine en grève en Indonésie et en Corée du Sud ; ils entendent dire que le fait de trahir les Palestiniens et le peuple sahraoui a provoqué des manifestations de rue dans le monde entier.

Pendant quelques mois en 2010-2011, la « certitude accablante » qu’il n’y a pas d’avenir a été oubliée ; une décennie plus tard, les gens dans la rue cherchent un avenir qui soit en rupture avec un insupportable présent .

Vijay Prashad est historien, journaliste et commentateur indien. Il est le directeur exécutif de Tricontinental : Institute for Social Research et le rédacteur en chef de Left Word Books.

Source : Consortium News, Vijay Prashad, 22-12-2020 Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

La source originale de cet article est Mondialisation.ca