Par Mostefa Zeghlache, ancien diplomate

A l’heure où les esprits sont préoccupés par l’ampleur du conflit ukrainien dont personne ne peut prétendre en prévoir l’évolution et les conséquences sur la paix et la sécurité internationales, non seulement en Europe, 77 ans après la Seconde Guerre mondiale, mais également sur le reste du monde eu égard à la menace d’une déflagration nucléaire, le Moyen-Orient, qui a longtemps occupé le devant de la scène politique mondiale, semble perdre progressivement d’importance dans la politique extérieure des États-Unis qui se focalise davantage sur les tensions avec la Russie et la Chine, sans négliger, pour Biden, le règlement du dossier du nucléaire iranien.

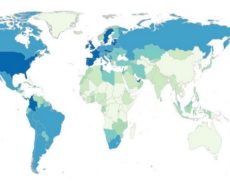

Les différentes facettes de la politique étrangère américaine en perspective au Moyen-Orient et au Maghreb depuis l’arrivée de Joe Biden sont examinées dans leur ensemble comme dans leurs spécificités nationales dans un ouvrage intitulé Le Moyen-Orient selon Joe Biden(1) publié en mars 2021 sous la direction de Hasni Abidi,(2) politologue à l’université de Genève et directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.

L’ouvrage associe un collectif de 15 spécialistes du Moyen-Orient qui ont exposé, à travers des contributions, leurs points de vue sur les perspectives de la politique étrangère au Moyen-Orient du président démocrate Joe Biden, près de 4 mois après son élection (3 novembre 2020) et moins de 2 mois après sa prestation de serment (20 janvier 2021) en qualité de 46e président des États-Unis d’Amérique.

Les contributions se concentrent sur la vision de la nouvelle équipe dirigeante à Washington du Moyen-Orient avec pour point de départ la volonté de rompre – lorsque cela est possible — avec l’héritage de D. Trump et de son équipe en arborant, au lieu du slogan de Trump «America First», celui de «America is back», ce retour s’effectuant d’abord dans une approche multilatéraliste des relations internationales.

Dans ce contexte, la problématique des relations américano-iraniennes centrées sur le programme nucléaire est examinée par les contributions comme une priorité de la politique moyen-orientale de Joe Biden.

Dans ce contexte, J. Bahout(3) avertit que «si le retour des négociations avec l’Iran est l’enjeu-clé de la politique moyen-orientale de l’Administration Biden, rien ne garantit que l’objectif sera atteint à court ou à moyen terme». Par contre, H. Alaoui(4) considère qu’une détente américano-iranienne pourrait contribuer à réduire les «tensions sectaires» et mener à «un changement politique plus pacifique». Pour sa part, C. Therme(5) précise qu’un accord global est nécessaire car s’il est «limité à la question nucléaire, il ne peut permettre qu’une réduction des tensions et non un règlement politique des contentieux entre Téhéran et Washington».

Mais les négociations sur le nucléaire iranien traînent et Biden semble incapable de mener les États-Unis vers une autre voie que celle de l’affrontement avec l’Iran, comme le souhaite et agit en sa faveur Tel Aviv dont le Premier ministre israélien déclarait que «ce qu’il y a sur la table actuellement est un mauvais accord. Cela donnera 100 milliards de dollars par année à l’Iran. Cet argent (…) sera utilisé pour déstabiliser le Moyen-Orient (…) en renforçant le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique», sans expliquer sur quoi était basé ce chiffre.

La volonté non dissimulée de Biden de faire renaître le processus de réorientation de la politique étrangère de son pays du Moyen-Orient vers la région indopacifique initié par Obama, qui s’inscrit, rappelle Bahout, dans la continuité de la stratégie d’Obama du «pivot vers l’Est» (Pivot to the East) pour faire face à la puissance montante de la Chine, est contrecarrée par l’instabilité du Moyen-Orient et la difficulté pour Biden de se défaire du boulet iranien.

Le retour des États-Unis aux négociations s’explique également, selon Nadine Abdala,(6) par leur volonté d’«encourager une stratégie d’équilibre de puissances régionales entre l’Iran et ses rivaux» pour «contenir l’influence chinoise et russe dans la région». Tout rapprochement de Téhéran avec Moscou et Pékin est redouté par Washington.

Enfin, pour Téhéran, un accord réaménagé avec Washington pose fondamentalement une question de confiance et de garanties. En effet, quel crédit accorder à un accord avec les États-Unis, lorsqu’un nouveau titulaire à la Maison-Blanche pourrait remettre en cause l’engagement de l’État américain ? C’est la raison pour laquelle les dirigeants iraniens demandent des garanties qui transcendent les contingences de la politique interne américaine.

Lorsqu’on parle du Moyen-Orient à l’«ère» de Biden, il est impératif d’évoquer la Palestine, quand bien même l’on partage le point de vue de H. Alaoui pour qui «Biden ne bouleversera pas le déséquilibre… qui favorise Israël par rapport à la Palestine». Cette conviction a été confirmée dans son discours le 21 septembre 2022 à l’Assemblée générale des Nations unies et lors de son périple dans la région en juillet 2022 lorsqu’à Bethléem il avait déclaré, à côté de M. Abbas, «l’immuabilité» de son engagement en faveur de la solution à deux États», précisant, néanmoins, qu’à l’heure actuelle «le terrain n’est pas mûr» pour la reprise des négociations palestino-israéliennes.

D’ailleurs, «la nouvelle administration a laissé entendre qu’elle ne reviendrait pas sur le déménagement de l’ambassade des états-Unis à Jérusalem. De même, elle ne devrait pas remettre en cause les accords d’Abraham conclus sous Trump». Ce qui se vérifie encore aujourd’hui.

Pour sa part, H. Laurens(7) pense que «l’affaire palestinienne est plus un problème de politique intérieure américaine que de politique extérieure» en faisant allusion au rôle joué par «la communauté juive américaine organisée et le sionisme chrétien, la droite religieuse américaine principalement les évangélistes» et le soutien des élus républicains au Congrès à l’occupation coloniale israélienne.

Avec les monarchies alliées du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Biden tente de marquer le retour de son pays pour les rassurer vis-à-vis de l’Iran et les rapprocher davantage de l’«ami» israélien.

La crise qui avait éclaté le 5 juin 2017 au sein du CCG, qualifiée par F. Dazi-Héni(8) d’«une des crises internationales les plus absurdes depuis 40 ans», opposant le Qatar à trois pays du Conseil, l’Arabie saoudite, les EAU, Bahreïn, et l’Égypte, avait perturbé la stratégie américaine notamment vis-à-vis de l’Iran. Washington a pesé de son poids pour faire aboutir un accord de réconciliation intervenu le 4 janvier 2021 lors du 41e sommet du CCG tenu à Al-Ula, en Arabie saoudite. À cette occasion, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane a révélé que «les efforts (du Koweït et des États-Unis) nous ont aidés à obtenir un accord sur la déclaration d’Al-Ula où nous affirmons la solidarité et la stabilité dans le Golfe».

Parmi les pays qui, avec l’Iran, ont pesé dans la politique américaine au Moyen- Orient, figure l’Irak. Ce pays a été l’objet de deux guerres montées et orchestrées par Washington, en 1990-1991, avec ce qui est connu par la guerre du Golfe et l’invasion, le 20 mars 2003, de ce pays par une coalition menée par les États-Unis et qui a abouti à près d’un million de victimes civiles et militaires, la destruction de l’infrastructure économique du pays et l’anéantissement de l’État.

L’actuel président traîne un boulet avec l’Irak depuis 2006 lorsqu’il avait été le co-auteur d’un article de presse qui «envisageait la partition de l’Irak en 3 entités quasiment autonomes, dont l’une aurait été allouée aux Kurdes», souligne J. Bahout. Tandis que Brahim Oumansour(9) rappelle le soutien décisif de Biden, en 2002, à la stratégie d’intervention en Irak de l’Administration Bush dans le cadre de la «guerre globale contre le terrorisme» alors qu’il était à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat. Dans ce contexte, Myriam Benraad parle de «passif personnel» de Biden pour avoir commis un «péché originel» avec l’Irak.

Eu égard à l’instabilité que connaît toujours un Irak plus divisé que jamais en raison des influences extérieures notamment régionales, M. Benraad(10) conclut que «l’Irak est condamné à rester un champ de bataille entre Washington et Téhéran, tant que l’influence de l’Iran s’y approfondira».

L’autre chaudron du Moyen-Orient est celui de la Syrie. Plus que pour l’Irak, le conflit syrien s’est rapidement transformé, avec l’intervention russe en septembre 2015, l’engagement iranien dès l’irruption de la contestation populaire du régime en 2011, le Hezbollah libanais, certains pays de la région, et une noria d’organisations nationalistes et terroristes, en véritable melting-pot d’affrontements entre forces locales, régionales et internationales.

Lorsqu’en mars 2011, le Printemps arabe frappait aux portes de Damas, beaucoup d’analystes occidentaux étaient convaincus que le vent de la contestation populaire en faveur de la démocratie mènerait, comme dans certains autres pays arabes, à la chute du régime policier de Bachar Al Assad et que ce n’était qu’une question de temps. Plus de 21 ans plus tard, la problématique politique syrienne est toujours aussi complexe à résoudre.

Les États-Unis ont leur propre responsabilité dans ce contexte. Ce sont eux qui ont créé en 2014 la coalition internationale en Irak et en Syrie, qui se sont impliqués dans la lutte contre le régime et contre les organisations terroristes, à leur tête Daech. Cependant, la guerre russe contre l’Ukraine pourrait changer certains paramètres du conflit syrien.

L’intervention armée massive en Syrie a certes permis à Al Assad de demeurer au pouvoir contre la volonté de son peuple, mais le conflit ukrainien, qui semble s’installer dans la durée avec en arrière-plan la menace d’une déflagration nucléaire, coûte énormément à la Russie en hommes, matériels et finances. Ce qui pourrait inciter Moscou à revoir à la baisse sa présence en Syrie ouvrant ainsi une brèche à une influence plus conséquente des États-Unis dans ce pays. La perspective d’un accord sur le nucléaire iranien pourrait aussi favoriser une avancée politique américaine en Syrie.

En attendant, l’actuelle Administration Biden semble s’accommoder bon gré mal gré, selon J. Bahout, d’une «sous-traitance» russe du dossier syrien. Quoique le récent conflit ukrainien n’autorise pas à affirmer qu’une telle attitude américaine soit toujours possible.

Autre acteur politique et militaire important pour Washington au Moyen-Orient, la Turquie. Membre de l’Otan, elle se présente comme un allié stratégique de cette organisation, notamment des États-Unis, dans la région. Néanmoins, ses positions sur certains dossiers, notamment syrien et irakien qu’elle considère conformes à sa volonté de défendre ses intérêts, sont parfois éloignées de la stratégie de ses alliés, notamment américains, comme le souligne Sumbul Kaya(11) qui note que «sur de nombreux dossiers, Washington et Ankara s’opposent et défendent des intérêts différents».

Mais le réalisme politique et les intérêts bien compris font que Biden tente aujourd’hui de ménager le turbulent Erdogan qu’il avait pourtant qualifié d’«autocrate» lors de sa campagne d’investiture démocrate. Le réalisme c’est aussi, selon H. Alaoui, la volonté des États-Unis de «ramener la Turquie dans leur giron par des incitations positives» pour «affaiblir potentiellement la relation turco-russe». Néanmoins, la convergence des intérêts d’Ankara et de Washington exige des preuves solides de partenariat politique ; or, selon, J. Marcou,(12) la Turquie doit être «en mesure de convaincre la nouvelle administration qu’elle est toujours bien une alliée des États-Unis».

Par ailleurs, l’évolution en cours des relations américano-égyptiennes dans le contexte de l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche indique une volonté d’adaptation de la part de l’actuelle administration américaine.

Comme pour Erdogan, le candidat Biden avait usé de termes rudes à l’égard du président égyptien, Abdelfattah Al Sissi. Durant la campagne électorale, Biden avait tweeté, rappelle H. Abidi, «il n’y aura pas de chèque en blanc pour le dictateur favori de Trump» au sujet d’Al Sissi. C’est essentiellement sur le terrain des droits de l’Homme que des critiques sont formulées à l’égard du régime autoritaire du Caire autant par des membres du Congrès que par de nombreuses organisations non gouvernementales.

Certaines sources non gouvernementales parlent de 60 000 prisonniers politiques et d’opinion. Biden, qui avait fait de cette question un engagement à la fois de politique étrangère et un «serment» moral de son mandat, se trouve balancé entre la considération que l’Égypte est un partenaire stratégique des États-Unis (1er pays arabe à avoir reconnu Israël) qui reçoit la 2e plus importante aide américaine (en 2021, 1,17 milliard de dollars) après Israël, et la question des droits de l’Homme en Égypte. N. Abdalla rappelle qu’en 2020, de ce montant, seulement 1% est alloué aux droits de l’Homme comme c’est le cas pour l’éducation alors que plus de 94% sont alloués à l’aide militaire sous la rubrique «paix et sécurité» !

Néanmoins, le régime politique au Caire qui avait de sérieuses craintes d’une victoire de Biden à la présidentielle s’est vite aperçu qu’en dehors de la rhétorique politique sur les droits de l’Homme, l’essentiel sera maintenu dans les relations traditionnelles avec Washington. L’insatisfaction de Washington à ce sujet se manifeste alors, mais d’une manière souple.

Le Maghreb est un autre pôle de la politique américaine au Moyen-Orient (Middle East and North Africa).

Dans ce contexte, L. Martinez(13) souligne que quelle que soit l’importance que l’on accorde au rôle des États-Unis au Maghreb et au Sahel, ils ne sont pas la seule puissance à intervenir dans cette région où ils «sont loin d’être dominants». Par conséquent, «leur marge de manœuvre y est moins déterminante qu’au Moyen-Orient».

A l’époque où les protagonistes nationaux et étrangers sur le champ d’affrontement en Libye parlaient de calendrier de sortie de crise avec le mois de décembre 2021 comme date-butoir pour l’organisation d’élections générales, B. Oumansour rappelle que «l’engagement diplomatique et militaire de Washington au sein de la coalition contre les régimes libyen et syrien au nom de la défense des droits humains s’est soldé par des guerres civiles génératrices d’instabilité régionale…».

Biden à la Maison-Blanche, les États-Unis s’engagent à soutenir le processus de paix en Libye avec pour préoccupation de fond le retrait des forces étrangères, notamment les mercenaires russes du groupe Wagner (2000 hommes ?) et ceux qu’Ankara aurait transférés de Syrie.

Enfin, sur le site du Département d’état en date du 23 juin 2021 — bureau du porte-parole —, on peut lire : «L’objectif des États-Unis est une Libye souveraine, stable, unifiée et sûre, sans ingérence étrangère, dotée d’un gouvernement démocratiquement élu qui soutient les droits humains et le développement, et qui est capable de combattre le terrorisme au sein de ses frontières.» Un simple vœu ?

Par ailleurs, la contribution de Yousra Abourabi et Jean-Noel Ferrié(14) s’intéresse longuement à l’attitude des autorités américaines envers la question du Sahara occidental et, par ricochet, à l’implication de la décision de D. Trump du 10 décembre 2020 tant sur la situation globale dans la région que sur la gestion de cet héritage encombrant par Joseph Biden.

Dans ce contexte, les deux spécialistes rappellent le marché de dupes qui avait été conclu à cette date entre, d’une part, le Maroc qui «se félicitait d’obtenir la reconnaissance et le soutien par une grande puissance de son intégrité territoriale» et, d’autre part, «Israël qui se félicitait d’avoir un nouveau partenaire officiel dans la région» et «Donald Trump qui était satisfait d’avoir obtenu une percée massive pour la paix au Proche-Orient».

L’actuelle administration américaine gère le dossier sahraoui dans son contexte naturel, le Conseil de sécurité de l’ONU. Même si elle n’est pas revenue sur la décision de Trump, elle n’a pas donné suite à l’engagement de celui-ci d’ouvrir un consulat dans les territoires sahraouis occupés.

Le projet de loi sur l’utilisation des fonds au titre de l’aide américaine de la Commission du Sénat américain en charge du budget fédéral pour l’année 2022 dispose clairement qu’«aucun des fonds mis à disposition du Département d’État, par la présente loi ou des lois antérieures, ne peut être utilisé pour la construction ou le fonctionnement d’un consulat des États-Unis au Sahara occidental», et ajoute que l’affectation de ces fonds alloués sera destinée à «l’assistance et l’aide au Sahara occidental, ainsi qu’au soutien aux efforts diplomatiques en vue de faciliter un règlement politique au conflit dans ce territoire».

Abidi conclut que «le silence méthodique de Biden sur la question du Sahara occidental n’est pas un bon signe pour Rabat». À défaut de mieux, les dirigeants sahraouis y voient une attitude positive et souhaitent que la décision de Trump soit revue, voire annulée. Cette prérogative revient légalement au président des États-Unis.

La perspective de la relation américano-tunisienne a été examinée par L. Si Zoubir(15) qui d’emblée estime que, depuis longtemps, la Tunisie, au même titre que le reste des pays maghrébins, a «été traitée avec un relatif recul pour ne pas dire une relative indifférence» par les États-Unis. Pourtant, la Tunisie est toujours considérée comme le berceau du Hirak du Printemps arabe qui a porté haut les aspirations des peuples arabes à la démocratie et à l’État de droit. La transition politique qui a suivi le Hirak promettait un avenir serein pour les peuples arabes, tunisien en premier, et avait été saluée par la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, États-Unis en tête. La preuve en a été l’attribution du prix Nobel de la paix en octobre 2015, il y a tout juste 7 ans, à un quartette regroupant syndicat, patronat et Ligue tunisienne des droits de l’Homme «pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie». Et c’est au cours de la même année que la Tunisie est devenue, à l’initiative des États-Unis, alliée majeure non membre de l’Otan.

Mais l’enchaînement des évènements depuis le coup d’État constitutionnel mené par le président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021 a renforcé l’incertitude sur l’avenir politique du pays. Un an après, l’adoption, le 25 juillet 2022, d’une nouvelle Constitution par référendum, très largement boycotté par le peuple tunisien, ne semble pas en mesure de rassurer les Tunisiens quant à cet avenir. Cette situation a été critiquée par les États-Unis.

Le 28 juillet, le secrétaire d’État A. Blinken prenait acte de «la consolidation du pouvoir exécutif et de l’affaiblissement des institutions indépendantes» depuis le 25 juillet 2021 et s’inquiétait de la faible participation au référendum tout en exhortant les autorités tunisiennes à entamer des réformes sur un mode inclusif». Il ajoutait que «les États-Unis continueront d’utiliser tous les outils à leur disposition pour aider le peuple tunisien à forger un gouvernement démocratique et responsable». Sur Tweeter, Blinken avait écrit : «Nous soutenons ardemment les aspirations démocratiques du peuple tunisien.»

Comme attendu, les autorités tunisiennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, ont exprimé leur colère sur ce qu’elles considèrent comme une ingérence dans une affaire interne. Cette tension pourrait avoir des effets négatifs sur l’aide notamment financière américaine à la Tunisie qui vit de difficiles moments et l’assistance financière qu’elle sollicite du Fonds monétaire international. Affaire à suivre.

La relation algéro-américaine a été le sujet de la contribution de Naoufel Brahimi El-Mili.(16) L’auteur a effectué un survol politico-historique des relations bilatérales depuis les années 50 du siècle passé, durant la lutte d’indépendance de l’Algérie et l’attitude des dirigeants américains envers le dossier algérien aux Nations unies jusqu’à la veille des élections législatives algériennes en 2021.

De part et d’autre, les autorités des 2 pays évoquent souvent certains évènements phares des relations bilatérales. Ainsi, après avoir signé un traité de paix et d’amitié le 5 septembre 1795 entre les États-Unis et la Régence d’Alger, cette dernière reconnaît, en 1783, l’indépendance de la jeune nation américaine. Joel Barlow a été le 1er consul américain à Alger, durant deux ans, entre 1795 et 1797.

À une période plus proche, l’on se remémore le fameux «algerian speech» au Sénat du jeune sénateur du Massachusetts John Fitzgerald Kennedy prononcé le 2 juillet 1957 en faveur de l’indépendance algérienne et où il affirmait que «l’Algérie n’est plus un problème spécifiquement français et ne le sera jamais… les États-Unis soutiendront un effort international visant à obtenir, pour l’Algérie, la base de la réalisation de l’indépendance».

C’est ainsi, qu’à leur tour, les États-Unis seront parmi les premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Algérie, le 3 juillet 1962, juste après la proclamation du résultat du référendum sur l’indépendance. Les relations diplomatiques sont établies le 29 septembre 1962 date à laquelle l’Algérie consent à l’élévation du consulat général américain au statut d’ambassade.

Par ailleurs, en marge de sa participation à la cérémonie officielle de l’adhésion de son pays à l’ONU, le 8 octobre 1962, le président Ahmed Ben Bella avait été invité par le président Kennedy à une rencontre à la Maison-Blanche. El-Mili écrit que cette rencontre a été «amicale».

Mais cette relation apaisée a été bouleversée par la guerre arabo-israélienne de juin 1967 et, eu égard au rôle américain favorable à Tel Aviv, l’Algérie, en solidarité avec les peuples arabes, palestinien en premier, rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Elles reprendront le 12 novembre 1974 pour se réchauffer progressivement et aboutir à la première visite officielle d’un chef d’État algérien aux États-Unis, en la personne du président Chadli Bendjedid, du 16 au 21 avril 1985.

Un autre évènement symbolique souvent rappelé par les autorités américaines a été la libération, le 29 septembre 1981, des 52 otages américains détenus en Iran, grâce à la médiation algérienne.

Depuis l’effondrement du bloc socialiste d’Europe avec la disparition de l’URSS, les relations algéro-américaines sont entrées dans une phase de «normalité» perturbée, néanmoins pour une courte durée, par l’avènement du mouvement contestataire populaire pacifique du 22 février 2019 connu par le nom de «Hirak». À plusieurs reprises, les autorités américaines se sont exprimées à ce sujet pour réaffirmer le soutien de «Washington au droit du peuple algérien d’exprimer ses opinions et de manifester pacifiquement et en toute liberté».

Ce fut également le cas du 45ᵉ rapport annuel du 30 mars 2021 du département d’État américain très critique sur la situation des droits de l’Homme en Algérie.

Ce rapport, comme d’autres qui l’ont précédé à ce sujet, a été critiqué par les autorités algériennes pour «non-concordance avec la réalité» sans pourtant qu’il change fondamentalement à la satisfaction américaine déjà exprimée dans le communiqué du Pentagone du 18 novembre 2019 sur la qualité des relations bilatérales. À savoir que l’Algérie demeure «un partenaire stratégique et compétent, avec lequel les États-Unis entretiennent des relations de coopération solides en matière de diplomatie, maintien de l’ordre, économie et de sécurité».

À l’issue de sa visite le 30 mars 2022 à Alger, le secrétaire d’État Anthony Blinken a fait une déclaration de presse pour rappeler brièvement l’aspect historique de la relation bilatérale (traité de paix de 1795 et libération des otages américains en 1981) et souligner que «la pierre angulaire» de cette relation reste la «coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme» dans la région où l’Algérie joue un rôle-clé. Cependant, il y a lieu d’évoquer la récente campagne menée par certains sénateurs républicains auprès du secrétariat d’État contre l’Algérie pour ses relations commerciales militaires avec la Russie.

En effet, dans sa lettre datée du 15 septembre 2022 adressée à Blinken, le sénateur républicain de l’État de Floride, Marco Rubio, a exprimé «son inquiétude quant aux achats de matériel de défense en cours entre l’Algérie et la Russie» et souligné que «la Russie est le premier fournisseur militaire de l’Algérie. L’Algérie fait également partie des quatre principaux acheteurs d’armes russes dans le monde, culminant avec un accord d’armement de 7 milliards de dollars en 2021».

Il regrette que des sanctions n’aient pas été appliquées contre notre pays dans le cadre des dispositions de la loi américaine «Countering America’s Adversaires Through Sanctions Act» ou «loi sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par les sanctions».

Le 29 septembre, 27 sénateurs et députés américains emboîtent le pas au sénateur Rubio en expédiant une lettre similaire au secrétaire d’État pour réclamer des sanctions contre l’Algérie.

Néanmoins, ni les autorités algériennes ni le Département d’État américain ne semblent accorder d’importance à cette agitation que les médias algériens mettent sur le compte d’une campagne de lobbying orchestrée contre l’Algérie par un pays voisin. Les autorités des 2 pays préfèrent mettre l’accent sur «la richesse des relations bilatérales» et «l’importance des dialogues politique et militaire fréquents tenus entre Alger et Washington».

Il est évident que l’élection de Joe Biden était observée à partir d’Alger avec un certain espoir que le nouveau titulaire de la fonction présidentielle à la Maison-Blanche fasse «mieux» que son prédécesseur qui avait franchi le Rubicon avec sa décision lourde de sens politique sur la question du Sahara Occidental. Comme on l’a mentionné, le président Biden a réorienté les efforts des États-Unis sur ce dossier vers le Conseil de sécurité qui, aux yeux d’Alger, est l’instance appropriée et compétente pour régler cet épineuse question de décolonisation à parachever par les Nations unies avec le soutien de l’Unité africaine.

Comparée à la stratégie de Trump pour le Moyen-Orient, celle de Biden change dans la forme, mais peu dans le fond, les intérêts américains primant sur les sensibilités politiques du président. L’observation de J. Bahout que «la période où l’influence américaine était incontournable au Moyen- Orient est aujourd’hui révolue» est on ne peut plus pertinente.

En effet, qui aurait pu imaginer un seul instant la «rébellion» manifeste de Mahmoud Abbas contre les États-Unis lors de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine, en marge de la «Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA)», tenue à Astana le 13 octobre courant ? Le président palestinien a déclaré à son homologue russe : «Nous ne faisons pas confiance à l’Amérique, et vous connaissez notre opinion.» Il a ajouté : «Nous ne leur faisons pas confiance, nous ne dépendons pas d’eux et nous n’acceptons pas que l’Amérique – qu’importent les circonstances – soit la seule partie à résoudre le problème. Washington peut faire partie du quartette parce qu’elle constitue une superpuissance, et nous n’avons aucune objection, mais si elle est seule, nous ne l’accepterons pas.» Cette rébellion contre l’Oncle Sam est porteuse de plus d’un message, notamment celui de l’exaspération des Palestiniens de l’attitude de Biden envers leur pays exprimée lors de son passage à Bethléem en juillet passé et envers l’ennemi israélien comme en témoigne la Déclaration américano-israélienne de Jérusalem.(17)

Autre signe du temps, le vent de la rébellion a également soufflé à Djeddah, le 15 juillet, lors de la visite de Biden en Arabie saoudite. L’on se rappelle la réplique du MAE saoudien aux critiques de Biden sur la situation des droits de l’Homme au Royaume.

Le diplomate saoudien avait simplement rappelé les «erreurs américaines» en Irak, particulièrement l’affaire de la prison d’Abu Ghraib «où des militaires américains ont pratiqué torture et traitements humiliants». Quant au rapport de la CIA sur l’assassinat du journaliste Khashoggi, il en avait relevé la similitude avec «les conclusions du renseignement (américain) à propos des armes de destruction massive de Saddam Hussein».

Il est bien loin, ce mois de février 1945 lorsque les États-Unis et l’Arabie saoudite avaient scellé une transaction mêlant pétrole saoudien et protection militaire américaine. La récente décision de l’Opep + où l’Arabie saoudite, la Russie et l’Iran jouent un rôle- clé, est venue à point pour révéler à ceux qui voient toujours en Washington le «gendarme du monde» à quel point il est temps, aujourd’hui, de réviser leur stratégie.

M. Z.

[email protected]

1- Le Moyen-Orient selon Joe Biden Collectif sous la direction de Hasni Abidi. Ed. Encre d’Orient – Erick Bonnier – Mars 2021.

2- Hasni Abidi : Nouvelles configurations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

3- Joseph Bahout : Biden et l’arc de crise au Levant : ruptures, continuités et impondérables.

4- Hicham Alaoui : « La politique étrangère de Biden et le changement au Moyen-Orient »

5- Clément Terme : La nouvelle politique iranienne de Washington : entre héritage de Trump et contraintes régionales.

6- Nadine Abdala : La victoire de Biden : espoirs et craintes en Égypte.

7- Henry Laurens : Stratégie américaine ou politique du chien crevé qui suit le fil de l’eau ?.

8- Fatiha Dézi – Hani : Les monarchies du Conseil de Coopération du Golfe à l’aune de l’administration Biden : entre changements attendus et continuité.

9- Brahim Oumansour : Les limites dans l’étique américaine au Moyen-Orient : le cas du conflit israélo-palestinien.

10- Myriam Benraad : L’Irak finira-t-il par rattraper l’Administration Biden Entre lassitude collective et défis stratégiques rémanents ?

11- Sumbul Kaya : Joe Biden au pouvoir : un frein à la militarisation de la politique étrangère turque ?

12- Jean Marcou : Relations turco-américaines : quelles perspectives de changement après l’élection de Biden ?

13- Luis Martinez : Afrique du Nord : le retour du leadership américain ?

14- Yousra Abourabi et Jean-Noël Ferrié : Reconnaissance de la marocanité du Sahara et normalisation maroco-israélienne : le legs de Donald Trump à Joe Biden.

15- Lyes Si Zoubir : Vers un apaisement des tensions entre Tunis et Washington ?

16- Naoufel Brahimi El Mili : Rétrospective et perspectives des relations américano-algériennes.

17- Notre contribution intitulée «Le périple de Joseph Biden au Moyen-Orient et la Déclaration de Jérusalem » in quotidien national Le Soir d’Algérie du 20 août 2022.

18- Nombreux sites consultés sur internet sur le thème de la contribution.