Recteur Gérard-François DUMONT

Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir 1

Les événements géopolitiques du début du XXe siècle, et notamment les évolutions consécutives à la Première Guerre mondiale, sont essentiels pour la géographie frontalière du Moyen-Orient. Toutefois, il ne faut pas se limiter aux accords sykes-Picot mais prendre également en compte l’évolution géopolitique aux États-Unis, les négociations franco-britanniques, le « Yalta » a-ethnique, la révision apportée à la ligne Sykes-Picot, notamment la question des frontières concernant l’ethnie kurde et enfin le traité de Lausanne et la frontière septentrionale de l’Irak.

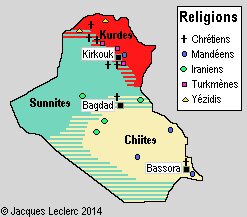

En outre, le caractère pluri-religieux et pluriethnique de l’Irak n’est pas seulement lié aux frontières retenues en 1920 mais aussi le fruit d’une histoire beaucoup plus ancienne des territoires qui composent ce pays, une histoire relatant une évangflisation chrétienne très précoce suivie de multiples séparations, de nombreux choix théologiques divergents au sein de l’islam jusqu’à l’apparition d’un groupe religieux minoritaire et géographiquement localisé : les yézidis, tous ces choix accentuant le caractère pluri-religieux. Les atteintes au peuplement diversifié de l’Irak ont suivi certaines évolutions au fil des siècles, d’une conflictualité limitée à une ligne panarabe contrariée puis, de 2003 à 2014, à la diversité constitutionnalisée mais également au confusionnisme politico-religieux, à la montée de Daesh appliquant un sanglant nettoyage ethnico-religieux, tous ces faits menaçant l’existence même de la nation irakienne.

La geographie du peuplement de l Irak est profondément bouleversée depuis les conquêtes militaires de Daesh2 en 2014. Pour comprendre la situation actuelle, il importe de revenir sur l’histoire du territoire irakien dans ses délimitations reconnues internationalement et de savoir pourquoi l’Irak est, à l’origine, un État pluri-religieux et pluriethnique. L’idée la plus souvent avancée consiste à y voir le résultat de décisions imposées de l’extérieur fixant les frontières du pays. Ce n’est pas faux. Les événements géopolitiques du début du XXe siècle, et notamment les évolutions consécutives à la Première Guerre mondiale, sont essentiels pour la géographie frontalière du Moyen-Orient. Toutefois, il ne faut pas se limiter aux accords Sykes-Picot mais prendre également en compte l’évolution géopolitique aux États-Unis et les négociations franco-britanniques auxquelles ont participé Clémenceau et Lloyd George en 1920.

En outre, le caractère pluri-religieux et pluriethnique de l’Irak n’est pas seulement lié aux frontières retenues en 1920 mais aussi le fruit d’une histoire beaucoup plus ancienne des territoires qui composent ce pays, une histoire qui explique la diffusion des religions du livre mais qui relate également de nombreux choix théologiques divergents au sein d’abord de la religion chrétienne puis de l’islam, choix accentuant le caractère pluri-religieux. Au total, l’Irak est un pays pluri-religieux et pluriethnique en raison non seulement d’un partage territorial imposé de l’extérieur mais aussi de sa propre histoire.

Une géographie politique signifiant une pluriethnicité

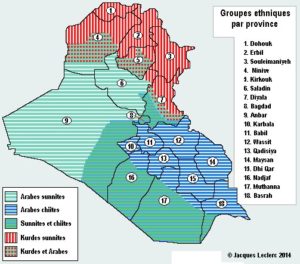

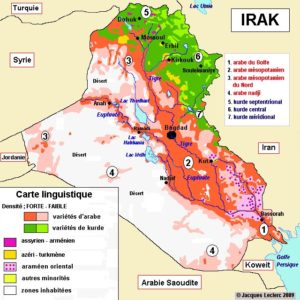

L’Irak est pluriethnique parce que, avec ses frontières telles qu’elles furent définies à l’origine, des populations d’ethnicité différente, qui subissaient auparavant la souveraineté de l’empire ottoman, se sont retrouvées englobées dans le même État. Il importe donc de comprendre d’où viennent les frontières de l’Irak telles qu’elles sont internationalement reconnues. Un tiers des frontières irakiennes sont plurisé-culaires, les deux autres tiers sont l’héritage des conséquences de la fin de l’empire ottoman et de ses suites.

Une frontière orientale pluriséculaire

En effet, les frontières orientales de l’Irak3, qui courent sur plus de 1200 kilomètres, datent pour l’essentiel du 17 mai 1639, date de signature du traité de Zohab entre l’empire ottoman et la Perse. Ce traité, qui met fin à la dernière guerre opposant les deux empires (1623-1639) et, plus généralement, à une période de conflit de 150 ans, reconnaît la souveraineté de l’empire ottoman sur les régions de Bagdad, Tabriz et Mossoul. Celle de la Perse est reconnue sur les régions d’Erevan et de l’est du Sud-Caucase, soit l’actuel Azerbaïdjan. Cette frontière orientale de l’empire ottoman, devenue en 1920 celle de l’Irak, respecte en partie une logique géographique puisque le tiers central de la frontière est clairement délimité par la frange occidentale des monts Zagros tandis que le tiers plus méridional fixe la frontière entre les monts Zagros et le Tigre, permettant à l’empire perse de bénéficier en partie de la vallée du principal affluent du Chatt-el-Arab4, la rivière Karun, qui descend justement des monts Zagros.

En dépit de quelques périodes de conflit susceptibles de remettre en cause cette frontière de 1639, celle-ci s’est trouvée confirmée lors d’un traité de paix en 1724, puis lors du traité d’Erzurum de 1847. Le principal différend ayant ensuite fait l’objet de tensions a concerné la liberté de circulation maritime sur le Chatt-al-Arab, toutefois actée dans les accords d’Alger de 1975. En septembre 1980, Saddam Hussein attaque l’Iran dans le but de remettre en cause cette frontière, mais après 8 ans de guerre, en août 1988, le retour à la situation antérieure prévaut. Le maintien de la frontière orientale pluriséculaire est approuvé par les Nations unies qui, dans leur résolution 598 de 1987, avaient enjoint les deux parties de respecter les frontières internationalement reconnues. Depuis la fin de la guerre Iran-Irak, donc depuis fin 1988, quelques tensions mineures ont concerné uniquement la question du Chatt-el-Arab ou le respect des eaux territoriales, et donc exclu plus des neuf dixièmes de la frontière irako-iranienne.

Un « Yalta » a-ethnique

Alors que la frontière orientale de l’Irak est pluriséculaire, ses frontières nord-ouest et sud-ouest sont beaucoup plus récentes. En 1914, les provinces arabes d’un empire ottoman déclinant intéressent les puissances européennes, ou encore les États-Unis. Les Jeunes-Turcs, au pouvoir depuis 1908, cherchent à se débarrasser des ingérences européennes et étatsuniennes. Mais ils pratiquent un centralisme autoritaire qui suscite l’émergence d’un mouvement autonomiste arabe prêt à chercher des appuis chez les Européens.

En raison de son rôle historique dans la région5, de ses investissements économiques et de son rayonnement scolaire et culturel, la France est considérée comme une référence dans les territoires dits Syriens. L’expression « Levant français », qui va devenir un terme quasi officiel de 1920 à 1946, apparaît. Et les Britanniques, qui occupent l’Égypte depuis 1882, ne peuvent que reconnaître la primauté française au nord du Moyen-Orient central.

Entrés en guerre en novembre 1914, les Ottomans espèrent s’affranchir des dominations étrangères et liquider les autonomismes locaux. Dès le début de 1915, ils répriment avec violence les élites politiques arabes (pendaisons, exils en Anatolie). Des populations sont martyrisées, comme les chrétiens du mont Liban décimés par la famine, tandis que le génocide arménien, mais aussi assyro-chaldéen, est mis en œuvre, engendrant 1,5 million de morts. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’armée anglo-indienne commence la conquête de la Mésopotamie à partir du sud, donc de Bassora. Cette Mésopotamie intéresse l’empire britannique surtout pour la mise en exploitation des immenses potentiels agricoles de cette région afin de « nourrir le monde »6.

Reste à fixer les limites, au Moyen-Orient central, entre les parties britannique et française. Le Français François Georges-Picot et l’Anglais Mark Sykes négocient pendant plusieurs mois jusqu’à un échange de lettres, en mai 1916, entre l’ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon, et le secrétaire au Foreign Office, Edward Grey.

Les frontières nord-occidentale et sud-occidentale de l’Irak s’inscrivent donc dans une sorte de « Yalta »7 appliqué au Moyen-Orient central, « Yalta » résultant des accords Sykes-Picot de mai 1916 par lesquels le Royaume-Uni et la France se partagent en deux zones d’influence et de tutelle des terres moyen-orientales précédemment dépendantes de l’empire ottoman. L’échange de lettres entre les deux gouvernements distingue une partie nord, courant du littoral méditerranéen, grosso modo de Beyrouth à Mossoul et à la frontière ottomane avec la Perse, plutôt réservée aux intérêts de la France, et une partie sud, allant d’Akaba à Kirkouk, pour les Britanniques. La Palestine doit être internationalisée, en fait sous forme d’un condominium franco-britannique ; la province irakienne de Bassora et une enclave palestinienne autour de Haïfa doivent être placées sous administration directe des Britanniques.

Ce « Yalta » moyen-oriental, fondé sur ce que les deux puissances coloniales considèrent comme leurs intérêts, ne prend en compte ni l’avis des populations ni leur géographie ethnique. Il est donc a-ethnique. Il conduit inévitablement à des délimitations qui vont créer des frontières étatiques entre les différentes ethnies vivant dans la région : Arabes, Assyriens, Turkmènes (présents tout particulièrement au sud-est de Kirkouk) ou Kurdes, même si chacune de ces ethnies pourrait avoir le sentiment que ce qui l’unit est plus important que ce qui peut la diviser et souhaiterait donc éventuellement se retrouver au sein du même État. Mais il est vrai qu’un découpage national conforme à la géographie des ethnies serait quasiment impossible puisque de nombreux territoires de ce Moyen-Orient central se caractérisent par une variété ethnique supposant, ipso facto, une cohabitation au sein d’un même État et, donc, donnant un caractère pluriethnique aux États, quelles que soient les délimitations retenues.

Une révision apportée à la ligne Sykes-Picot

Par la suite, dérogeant la ligne dite Sykes-Picot de séparation entre les influences française et britannique, un aspect important concernant l’Irak est modifié. Le 1er décembre 1918, alors que la question pétrolière devient dominante, une discussion en tête en tête se tient au 10 Downing Street entre le Premier ministre britannique Lloyd George et son homologue français Georges Clémenceau. Lloyd George obtient une modification de la ligne dite Sykes-Picot avec l’inclusion du vilayet de Mossoul dans la zone britannique, donc son intégration dans le futur Irak, la France disposant en contrepartie de concessions sur les revenus des ressources pétrolières attendues de la région de Mossoul. Comme cette région de Mossoul comporte un peuplement kurde assez important, cela engendre ipso facto une présence kurde dans une zone pétrolière qui devient irakienne.

Dans son journal, le 11 décembre 1920, Maurice Hankey, secrétaire du gouvernement britannique, note : « Clemenceau et Foch ont traversé [la mer] après l’armistice, et on leur a donné une grande réception militaire et publique. Lloyd George et Clemenceau ont été conduits à l’ambassade de France… Quand ils furent seuls… Clemenceau dit : « Bien. De quoi devons-nous discuter ? » « De la Mésopotamie et de la Palestine», répondit Lloyd George. « Dites-moi ce que vous voulez », demanda Clemenceau. « Je veux Mossoul », dit Lloyd George. « Vous l’aurez », a dit Clemenceau. « Rien d’autre ? » « Si, je veux aussi Jérusalem», a continué Lloyd George. « Vous l’aurez », a dit Clemenceau, « mais Pichon8 fera des difficultés pour Mossoul ». Il n’y a absolument aucune trace écrite ou mémorandum fait sur le moment (…). Cependant, en dépit de grandes pressions de la part de ses collègues et de toutes sortes de parties concernées, Clemenceau, qui a toujours été inflexible, ne revint jamais sur sa parole et je suis bien placé pour dire que Lloyd George ne lui en a jamais laissé l’occasion. C’est ainsi que l’histoire est

faite9. »

Les accords Sykes-Picot révisés de facto par la discussion du 1er décembre 1918 se trouvent validés par le traité de Sèvres du 10 août 1920. Ce dernier est signé entre, d’une part, « l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon, Puissances désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées ; l’Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz10, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène et la Tchécoslovaquie, constituant avec les principales puissances ci-dessus les Puissances alliées », et « la Turquie, d’autre part ».

Ce traité de Sèvres marque les frontières entre les protectorats britanniques et français et les territoires conservés par la Turquie vaincue. L’Arménie est reconnue dans un territoire qui inclut tout le Nord-est de l’Anatolie et s’étend jusqu’à la mer Noire avec notamment le port de Trébizonde. Ainsi le traité de Sèvres prend-il en compte certaines réalités ethniques historiques.

Les frontières et la question de l’ethnie kurde

Concernant les zones à peuplement kurde, le traité de Sèvres évoque, dans sa section III intitulé « Kurdistan », une autonomie pouvant conduire à la création d’un État : « Une commission siégeant à Constantinople, et composée de trois membres respectivement nommés par les gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l’autonomie locale pour les régions, où domine l’élément kurde, situées à l’est de l’Euphrate, au sud de la frontière méridionale de l’Arménie, telle qu’elle pourra être déterminée ultérieurement, et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie. [… Un plan] devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l’intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s’il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse. »

Parce qu’il acte le démembrement de l’Empire ottoman, qui perd ainsi ses possessions en Europe, à l’exception de la région d’Istanboul, ainsi que ses provinces moyen-orientales de Mésopotamie, Palestine, Syrie, Arabie, Arménie et Kurdistan, le traité de Sèvres est mal perçu par les Turcs. Aussi, bien qu’il soit accepté par le sultan Mehmet VI, il est dénoncé par le dirigeant nationaliste Moustafa Kemal. Ce dernier, après plusieurs victoires militaires en 1921-1922 contre les Grecs, obtient la révision du traité de Sèvres, et plus précisément son annulation de fait, puisqu’il n’avait pas été ratifié par toutes les parties, lors du traité de Lausanne (24 juillet 1923) signé entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, d’une part, et la Turquie, d’autre part.

En particulier, le traité de Lausanne, renonçant à « une autonomie des régions où domine l’élément kurde », se traduit donc par une géographie nationale dispersée du peuplement kurde.

Le traité de Lausanne et la frontière septentrionale de l’Irak

Ce traité instaure donc la frontière irakienne nord-occidentale. Elle est d’abord dessinée en pointillé sachant que les Turcs obtiennent une pleine souveraineté sur l’Arménie occidentale et le Kurdistan occidental (tout comme sur les Détroits, Istanbul et son arrière-pays européen, ainsi que la côte orientale de la mer Égée, dont Smyrne et Éphèse…)11. Cette frontière est confirmée trois ans plus tard par la Société des Nations, qui octroie à titre définitif la région de Mossoul à l’Irak. Moustafa Kemal s’incline, appréciant par ailleurs qu’une annexe au traité prévoie – fait inédit – des échanges de populations entre la Grèce et la Turquie12.

En fixant le territoire sous souveraineté de la Turquie, le traité de Lausanne établit donc la frontière septentrionale de l’Irak, sans écouter les élites locales dont certaines considéraient ou continuent de considérer cette frontière, ainsi que celles, nord-occidentales et sud-occidentales, comme illégitimes. Dès la moitié des années 1920, l’idée de revenir sur des frontières imposées ou plutôt de les dépasser par la constitution d’un État arabe unifié, qui permettrait de surmonter tous les maux de la région, est envisagé.

Parallèlement, en 1926, la Société des Nations confirme les frontières de l’Irak et, en particulier, sa souveraineté sur la région de Mossoul, souveraineté contestée par la Turquie13.

Il résulte de ce qui précède un Irak pluriethnique. Cette situation est incontestablement la conséquence de décisions franco-britanniques non concertées avec les populations, des victoires de Moustafa Kemal et de la décision isolationniste du congrès des États-Unis après le rejet par le Sénat américain, le 19 mars 1920 du traité de Versailles, rejet qui vaut aussi refus, par la même occasion, de l’entrée des États-Unis à la SDN, contrairement aux vifs souhaits du Président Wilson. Mais doit-on pour autant la juger anormale ?

En réalité, l’histoire des peuples met en évidence que l’unicité ethnique des États relève du mythe ou n’est possible que par la mise en œuvre de pratiques génocidaires ou particulièrement violentes. Il convient donc de préciser que même si les frontières septentrionale, nord-ouest et sud-ouest de l’Irak, ou du pays moyen-oriental qui serait né dans cette région, avaient résulté d’une histoire différente, l’Irak serait pluriethnique.

En outre, ce pays est pluri-religieux en raison de l’héritage historique.

Un caractère pluri-religieux issu de l’histoire

Un caractère pluri-religieux issu de l’histoire

En effet, le territoire irakien est l’héritier de plusieurs confessions religieuses. Pour se limiter au calendrier chrétien, la première religion monothéiste qui se répand largement dès son premier siècle est justement le christianisme14.

Une évangélisation très précoce suivie de multiples séparations

Compte tenu de l’importance d’Antioche15 dans l’empire romain, la fondation de son église s’avère déterminante pour l’évangélisation de la Mésopotamie. Bien que cet important port soit alors tourné vers l’Occident, Antioche est aussi un point de départ pour aller porter la parole de Jésus dans son vaste arrière-pays, peuplé notamment d’Araméens et d’Assyriens. On en trouve un écho dans la fameuse liste cartographique établie par saint Luc dans son récit de la Pentecôte des Actes des apôtres : « Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie…, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu »16.

Au cours des premiers siècles, le christianisme se diffuse donc en Mésopotamie, au sein d’un empire romain qui tente de s’y opposer jusqu’au fameux Edit de Milan, publié par Constantin en 313. Le Ve siècle marqua ensuite le temps des divisions, liées à des désaccords théologiques.

En 431, Nestorius et Cyrille d’Alexandrie s’opposent ainsi au sujet de l’union dans le Christ des deux natures, divine et humaine. Distinguant l’une et l’autre dans sa personne, Nestorius conteste que la Vierge puisse être considérée comme « Mère de Dieu ». Les églises d’Orient qui lui emboîtent le pas se détachent dès lors de Rome, qui les tient pour hérétiques. L’actuelle église assyrienne d’Orient est l’héritière de cette branche nestorienne. Vingt ans plus tard, en 451, le concile de Chalcédoine17 condamne les monophysites, qui, par réaction outrée à l’arianisme (dont les adeptes professaient quant à eux que le Christ n’était qu’un homme, une créature que Dieu avait élevée à lui en considération de sa perfection), ne reconnaissent au Christ que la seule nature divine. Les catholiques d’Orient qui refusent cette condamnation forment alors une église chrétienne autonome, dénommée jacobite ou, de nos jours, syriaque-orthodoxe18.

Une autre division tient au fameux « grand schisme d’Orient » de 1054, qui donna naissance à l’orthodoxie. C’est à elle que remonte l’église grecque orthodoxe de rite byzantin, toujours active en Mésopotamie. Ainsi, le caractère pluri-religieux de l’Irak l’est d’abord au sein de la première religion monothéiste qui s’y est implantée. Sa caractéristique géographique, résultant de l’histoire, est, au moins jusqu’en 2014, de se trouver présente, toujours de façon minoritaire ou très minoritaire, presque sur l’ensemble du territoire irakien, donc sans localisation limitée à tel ou telle région du pays.

Une autre division tient au fameux « grand schisme d’Orient » de 1054, qui donna naissance à l’orthodoxie. C’est à elle que remonte l’église grecque orthodoxe de rite byzantin, toujours active en Mésopotamie. Ainsi, le caractère pluri-religieux de l’Irak l’est d’abord au sein de la première religion monothéiste qui s’y est implantée. Sa caractéristique géographique, résultant de l’histoire, est, au moins jusqu’en 2014, de se trouver présente, toujours de façon minoritaire ou très minoritaire, presque sur l’ensemble du territoire irakien, donc sans localisation limitée à tel ou telle région du pays.

La montée d’un Islam qui se divise

En 622, l’apparition de l’islam bouleverse la géographie religieuse car, rapidement, la nouvelle religion lance ses adeptes dans une politique de conquête. Dès 635, ils prennent Damas avec l’armée19 mise sur pied l’année précédente. Victorieux sur terre et sur mer des empires byzantin et perse, le calife Omar (634-644), deuxième successeur de Mahomet, achève la conquête de la Mésopotamie.

Mais l’islam est déjà divisé, dès le premier siècle de son implantation, au sujet de la succession de Mahomet. En 632, la mort du Prophète Mahomet laisse la nouvelle religion dans un certain désarroi car son guide et chef de guerre n’a pas officiellement désigné de successeur20. Certes, son gendre et cousin, Ali, est l’un des successeurs probables : né vers 600, il est l’un des premiers à avoir suivi Mahomet, dont il a épousé la fille Fatima en 622 ; comme il est non seulement gendre de Mahomet, mais aussi son « fils spirituel », sa légitimité peut alors paraître incontestable. Pourtant, le système de tribus et divers compromis politiques amènent au choix du plus âgé et plus consensuel Abou Bakr21, considéré comme représentant d’un retour aux traditions tribales. Abou Bakr gouverne pendant deux années un territoire qui s’étend de l’Arabie à l’Égypte.

Lorsqu’Abou Bakr meurt en 634, Ali est à nouveau écarté au profit d’Omar, l’un des grands conquérants de l’histoire de l’Islam. Après l’assassinat de ce dernier en 644, c’est cette fois Othman qui devient calife. Lorsque ce troisième calife est à son tour assassiné, en 656, du fait des tensions au sein de l’Islam, Ali devient enfin calife, donc le quatrième calife successeur de Mahomet. Mais les tensions s’exacerbent d’une part parce qu’Ali souhaite réduire aux seuls descendants de Mahomet la possibilité de devenir califes et, d’autre part, sur différents aspects doctrinaux, ce qui conduit à une fitna (guerre civile en Islam). En 660, Muawiya se fait proclamer calife, fondant à Damas la dynastie des Omeyyades et, le 28 janvier 661, Ali, qui s’oppose à Muawiya, est assassiné. La division se confirme et se développe sur des champs de bataille, instaurant une séparation durable qui se traduit notamment par la bataille de Kerbala en 680, au cours de laquelle Hussein, fils d’Ali et de Fatima, et petit-fils de Mahomet, considéré comme le troisième iman des chiites, ayant succédé à son frère ainé Hasan mort en 670, est tué le 10 octobre. Aussi, pour les chiites, les lieux saints de l’Islam sont donc souvent considérés dans l’ordre suivant : après La Mecque et Médine, Nadjaf22, où se trouve le mausolée d’Ali, Kerbala, ville du mausolée d’Hussein23, et Qom, lieu du mausolée de Fatima. La guerre de succession de Mahomet, qui a duré pendant deux générations, installe entre sunnites et chiites une haine durable et les diverses tentatives faites au cours des siècles pour tenter d’apaiser les relations entre ces deux branches de l’islam ont toujours échoué. D’ailleurs, les califes omeyyades et abbassides ont souvent tenté d’empêcher les pèlerinages ; des incendies, dont certains probablement criminels, s’y sont produits au cours de l’histoire et, en 1801, ou 1802, le mausolée d’Hussein à Kerbala fut endommagé par un raid de tribus bédouines sunnites, mené par le chef wahhabite Abdelaziz ben Mohammed ben Séoud.

La séparation entre les sunnites et les chiites ne signifie nullement une homogénéité au sein de ces deux branches de l’Islam et confirme la nature plurielle de cette religion, complexifiée par des variétés doctrinales.

En effet, en Occident, l’importance de la révolution iranienne de 1979 conduit souvent à penser que le chiisme peut se résumer à la théologie khomeyniste. En réalité, cette dernière doit plutôt être considérée comme novatrice. Pour la première fois, l’intégralité du pouvoir politique est revendiquée par les oulémas et cela va être inclus dans la Constitution de l’Iran de 1979.

Mais le chiisme comporte des positions théologiques diversifiées. Pour simplifier, d’un côté, on trouve la logique quiétiste selon laquelle la religion ne doit pas commander au pouvoir politique, même si elle doit affirmer des valeurs inspirant tous les comportements humains et, donc, notamment celui des politiques. Ce chiisme quiétiste comprend de nombreux théologiens, dont plusieurs de Nadjaf. De l’autre, se trouve un chiisme politique dont la connaissance des caractéristiques est indispensable pour comprendre le fonctionnement de l’État iranien depuis 1979.

Quant au sunnisme irakien, il convient aussi de le considérer au pluriel. Certains de ses adeptes considèrent que son rôle est de limiter la présence des chiites, considérés comme hérétiques, jusqu’à les combattre en recourant à la violence. D’autres Irakiens sunnites et arabes, privilégiant le paramètre ethnique, considèrent comme inférieurs les sunnites irakiens d’ethnie kurde. D’autres encore, tout en se positionnant différemment des chiites au plan de la doctrine religieuse24, sont partisans d’un modus vivendi permettant à chacun d’honorer sa propre conception religieuse.

Toutefois, compte tenu de la géographie religieuse des autres territoires du Moyen-Orient, les Irakiens sunnites sont surtout présents au Nord-Ouest et dans l’Ouest du pays tandis que les Irakiens chiites sont essentiellement présents dans le Sud et le Sud-est25.

Outre la chrétienté et l’islam, le caractère pluri-religieux de l’Irak tient à la présence de yézidis26.

Un groupe religieux minoritaire et géographiquement localisé : les yézidis

Un groupe religieux minoritaire et géographiquement localisé : les yézidis

Les yézidis, dont les croyances sont un mélange d’éléments chrétiens, islamiques, gnostiques et zoroastriens, sont presque tous d’ethnie kurde. Leur religion est mal connue, non seulement parce le nombre de ses adeptes est faible, de l’ordre de 600 000 personnes, mais aussi parce qu’elle a longtemps été fondée sur des traditions orales. Les croyances de la religion yézidi n’ont été consignées dans des livres sacrés qu’à la fin du XIXe siècle. Pourtant, tout laisse penser que cette religion yézidie date probablement du XIIe siècle puisque l’un des principaux centres de pèlerinage des yézidis est la tombe de Cheikh Adi (1073-1162), à Lalish (province irakienne de Ninive) dans les monts Sinjar. Cheikh Adi, né au Liban dans la Bekaa, près de Baalbek, a fondé au XIIe siècle la confrérie soufie des al-Adawiya. Il est considéré par les yézidis, qui croient en la métempsycose, comme une réincarnation de la divinité Malak Tawus, l’Ange-Paon. Au mois d’avril, lors du pèlerinage à Lalish, les chants des fidèles sont issus d’une transmission orale effectuée au fil des générations.

Dans une région où le pouvoir politique est détenu par des musulmans, la religion yézidie a été exclue de la catégorie requise par les législations islamiques et s’est retrouvée écartée de tout statut légal, ses adeptes ne pouvant être considérés dhim-mis comme les gens du Livre (juifs et les chrétiens). Aussi, au cours de l’histoire, les yézidis ont subi des persécutions périodiques venues de musulmans les traitant d’»adorateurs du diable», parce que croyant en un ange appelé « Malak Tawous », l’Ange-Paon, dont l’histoire, selon des musulmans, ressemblerait à celle d’« Iblis », associé à l’orgueil, considéré comme mécréant et assimilé souvent à Satan dans l’islam.

En fait, sur ce point, les yézidis semblent plutôt les héritiers de la tradition zoroastrienne, selon laquelle l’Ange-Paon, à cause de son orgueil (puisqu’il a refusé de se prosterner devant Adam), perd certes la faveur de Dieu mais, pris de remords, se réconcilie avec lui. L’Ange-Paon n’est donc pas pour les yézidis, comme dans l’islam, la personnification du diable, Iblis, mais un ange signifiant une émanation bienveillante de la divinité. Pour les yézidis, le mal comme le bien résident plutôt dans l’être humain, qui choisit sa propre voie.

Mais, du fait de l’interprétation satanique d’Iblis, les yézidis ont dû faire face à de nombreux massacres religieux, y compris au XIXe siècle, par exemple en 1836 avec la destruction de plusieurs de leurs villages. Pourtant, en 1849, leur communauté est reconnue par l’Empire ottoman. Cela n’a pas empêché, en 1894, qu’ils soient une fois de plus menacés de conversion forcée à l’islam, à l’époque du sultan Abdel-Hamid II (1876-1909).

Pour résister aux persécutions, les yézidis ont périodiquement trouvé refuge auprès des chrétiens27. Surtout, ils se sont concentrés géographiquement sur un lieu de peuplement montagneux, précisément le djebel Sindjâr, à l’ouest de Mossoul, qui surmonte la plate-forme syro-arabique sur 100 kilomètres et culmine à 1 498 mètres au piton de Chilmiré.

En conséquence de ce qui précède, l’Irak est donc intrinsèquement plurieth-nique et pluri-religieux28.

Les atteintes au peuplement diversifié de l’Irak

Mais des atteintes au respect de la diversité ont déjà été portées avant la création de l’État irakien. Après sa création, ces atteintes se sont accrues dans les années 1980, puis ont été accentuées depuis 2003, et de façon encore plus dramatique en 2014.

Les évolutions au fil des siècles

À compter du VIIe siècle, sur les territoires de Mésopotamie qui formeront l’Irak au début du XXe siècle, il faut constater la part progressivement croissante de l’islam qui devient majoritaire et, corrélativement, la diminution de la part des chrétiens, due sans doute à la multiplication des divisions au sein du christianisme et à de nombreuses conversions. Certes, certains chrétiens, plutôt que renoncer à leur foi préfèrent accepter les contraintes de la dhimmitude, qui font du chrétien un sujet inférieur. En théorie, il ne doit pas être l’objet de persécutions, mais il subit de fortes discriminations. Il doit acquitter la jiziah, impôt de capitation attaché au statut de dhimmi. Ce statut, fait de servitude et d’humiliation, corsète d’autant plus la vie quotidienne que le chrétien est tenu, en principe, à certains signes visibles de soumission vis-à-vis des musulmans pouvant inclure l’interdiction d’accéder à certains emplois de l’administration, voire à tous, ne pas avoir le droit de porter des armes, être cantonné dans certains quartiers, ne pas pouvoir construire ou réparer des lieux de culte sans autorisation, marcher rapidement et les yeux baisés, voire coudre des pièces de couleur sur les vêtements… Et, lorsque un ou des chrétiens connaissent une certaine réussite, les vexations peuvent être accentuées, la discrimination institutionnelle devenant persécution.

Mais avec le temps, dans un contexte d’insurmontable inégalité puisque le statut de dhimmi implique des restrictions religieuses, sociales, politiques, économiques et militaires, le souhait d’exercer certains métiers ou d’améliorer ses conditions de vie entraîne aussi de nombreuses conversions à l’islam. « La conversion apporte des avantages – un croyant jouit de plus de droits qu’un non-musulman »29. Aussi la souveraineté musulmane sur la Mésopotamie y affaiblit-elle progressivement la présence chrétienne.

Après la conquête de la région par les Turcs Seldjoukides30 et son inclusion dans l’empire ottoman, créé en 1299 et devenu un califat en 1517, les chrétiens continuent à se voir imposer un statut inférieur. Mais les chefs de l’empire ottoman, qui privilégient les musulmans sunnites, sont parfois conscients de la diversité humaine et religieuse des territoires qu’ils dominent. Leur immense empire a peu à craindre de chrétiens désormais minoritaires et dont les divisions n’ont cessé de se multi-plier31.

Après l’indépendance de l’Irak, le souci du nouveau pouvoir d’imposer son autorité conduit à vouloir rendre plus homogène l’identité du pays, ce qui entraîne notamment des persécutions contre les yézidis, qui demandent à Bagdad non l’exemption du service militaire mais la constitution d’une unité spéciale yézidie. Refusant une telle demande, Bagdad, au début des années 1930, exerce des représailles militaires et incendie des villages yézidis puis décrète enfin une amnistie pour les défenseurs yézidis en 1936.

D’une conflictualité limitée à une ligne panarabe contrariée

Même si Bagdad, dans sa volonté de dominer l’ensemble des populations composant le pays, a pu perpétrer certaines violences, comme celles précisées ci-dessus, la présence de différences ethniques et religieuses sur le territoire national irakien a engendré, jusque dans les années 1970, une conflictualité limitée au vu des périodes postérieures. De l’indépendance à cette décennie 1970, l’une des raisons d’une certaine concorde imparfaite, mais constatable, dans le vécu pluri-religieux et pluriethnique, tient à ce que la politique est dominée par l’adhésion à un paradigme inspiré par le panarabisme. L’idée de développer une nation arabe prévaut, le mot arabe impliquant d’ailleurs la quasi-totalité de la population, y compris les Assyriens ou les Kurdes, car incluant une connotation de libération et d’indépendance par rapport à la longue domination ottomane32. Comme le paradigme panarabe prévaut, le politique l’emporte sur le religieux ou, autrement dit, « le religieux s’efface devant le politique33 ». Même le conflit avec Israël s’inscrit dans une logique panarabe, d’autant plus que certains pays arabes comptent des minorités chrétiennes significatives (Liban, Syrie, Égypte) et que les Palestiniens chrétiens sont certes minoritaires, mais non encore devenus ultra-minoritaires.

Puis la prégnance du paradigme panarabe régresse en Irak, avec la mise en place d’un régime très autoritaire par Saddam Hussein, et dans l’ensemble du Moyen-Orient34 surtout après la mort de Nasser, en 1967, qui marque la fin des discours politiques gouvernementaux panarabes. Dans le même temps, le rêve panarabe s’émousse dans l’opinion qui constate que les hommes politiques fidèles à ce paradigme n’ont guère obtenu de succès en matière de développement. Certes, encore en 1979, année où Saddam Hussein devient président de la République, l’Irak hérite d’une surreprésentation des arabes sunnites au sein des sphères politiques et militaires, legs de l’ère ottomane, et donc, a contrario, d’une sous-représentation des chiites, des Kurdes ou des chrétiens. Mais le pouvoir ne se fixe pas pour objectif – explicite ou implicite – de soumettre systématiquement les Irakiens non sunnites. Puis Saddam Hussein décide de gouverner en s’appuyant presque exclusivement sur les arabes sunnites et, donc, en écartant ou en limitant très fortement le rôle politique des autres groupes religieux ou ethniques et en voulant écraser leur identité religieuse ou culturelle. Saddam Hussein réprime, parfois avec une grande violence, les chiites ou les Kurdes ; il impose aux chrétiens ce que j’appelle une « dhimmitude inavouée » ; c’est-à-dire que les chrétiens subissent des vexations dans la mesure où ils se trouvent considérés comme des sujets de second zone, ce qui explique le début d’émigrations périodiques.

Une autre atteinte à la diversité est portée en 1970 lorsque l’Irak, qui se dit république « laïque », inscrit, dans un article 4 de sa constitution, l’islam comme religion d’État. Et les chrétiens, très minoritaires, restent des citoyens aux droits limités, soumis à des vexations. De façon générale, les cultes chrétiens ne bénéficient pas des aides allouées au culte islamique tandis que le droit irakien, puisant nombre de ses dispositions aux sources de la charia, marque nettement des différences religieuses. Ainsi, un chrétien ne peut épouser une musulmane, et une chrétienne, même si elle peut se marier avec un musulman, doit élever ses enfants dans la seule religion de Mahomet. Le mariage religieux musulman est valide pour l’état civil, alors que le mariage chrétien impose un passage devant l’autorité administrative. La donation d’un chrétien à un musulman est licite, non l’inverse35. À partir de 1991, le régime baasiste de Saddam Hussein recule encore davantage sur la laïcité affichée, faisant de nouvelles concessions aux autorités de l’islam : une loi interdit ainsi les prénoms chrétiens36.

Parallèlement, Saddam Hussein réprime les chiites par une politique visant à les empêcher d’honorer leur religion et, par exemple, de faire leurs pèlerinages, ainsi que les Kurdes, arabisant des territoires à important peuplement kurde. Par exemple, Saddam Hussein, pour assurer un peuplement arabe sunnite dominant dans la région de Mossoul, très pétrolifère, chasse militairement des Kurdes tout en encourageant des Arabes irakiens sunnites, vivant plus au sud, d’aller s’installer à Mossoul. Entre 1980 et 1988, le régime baasiste a détruit quelque 4 000 villages à peuplement majoritairement kurde, déplaçant jusqu’à un million de personnes. La violence antikurde a été maximale en 1986-1988, causant la mort de plus de 100 000 Kurdes.

De 2003 à 2014, la diversité constitutionnalisée…

Après le renversement de Saddam Hussein en 2003 par l’armée étatsunienne, l’Irak se dote, le 28 décembre 2005, d’une Constitution37 qui proclame, dans l’alinéa 1 de l’article 2, que « l’islam est la religion officielle de l’État et une des sources des fondements de la législation ». La seconde partie de cet alinéa est, a priori, essentielle car, pour simplifier, deux formules se distinguent dans les pays à majorité musulmane : ceux où l’islam est l’une des sources principales de la législation et celles où c’est la source de la législation. Par exemple, la Constitution jordanienne déclare aussi, dans son article 2, que l’islam est la religion de l’État, mais il résulte de la Charte nationale de 1990 que la charia est retenue « en tant qu’ensemble de normes se suffisant à elles-mêmes »38, donc appliquée par les tribunaux.

Les deux alinéas suivants interrogent. En effet, l’alinéa 2 précise qu’« aucune loi ne peut être promulguée qui contredirait les dispositions établies par l’islam ». Mais, parallèlement, l’alinéa 3 indique « qu’aucune loi ne peut être promulguée qui contredirait les principes de la démocratie ». Puis la Constitution reconnaît le caractère pluri-religieux du pays dans le dernier alinéa de l’article 2 : « Cette Constitution garantit l’identité islamique de la majorité du peuple irakien et garantit les pleins droits de liberté religieuse et de pratique de toutes les personnes, telles que chrétiens, yézidis, sabéens ou mandéens ».

Au plan ethnique, la Constitution de 2005 reconnaît aussi la pluralité dans un article 3 qui insiste aussi, toutefois, sur des éléments d’unité : « L’Irak est un pays comportant plusieurs ethnies, religions et sectes. Il est fondateur et membre actif de la Ligue des États arabes et est engagé par sa charte, et il fait partie du monde islamique ». Mais le caractère pluriethnique est davantage souligné via les questions linguistiques. Certes, « la langue arabe et la langue kurde sont les deux langues officielles de l’Irak ». Cet article 4 semble donc limitatif mais il se prolonge ainsi : « On garantit le droit des Irakiens à éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle, comme le turkmène, le syriaque, l’arménien dans les établissements publics d’enseignements conformément aux directives éducatives, ou dans une autre langue dans des établissements privés ». Allant plus loin dans le souci de reconnaissance de la diversité, le point quatrième de l’article 4 est ainsi rédigé : « La langue turkmène et le syriaque sont deux autres langues officielles dans les unités administratives dans lesquelles la majorité de la population parle ces langues. »

… mais un confusionnisme politico-religieux

Toutefois, les principes de la Constitution reconnaissant la diversité du peuplement de l’Irak doivent être relativisés tant par des réalités réglementaires que par les multiples événements, souvent violents, qui nuisent à une diversité vécue, même si cette dernière est nettement mieux respectée dans les provinces kurdes de l’Irak.

Par exemple, comme l’appartenance religieuse fait partie de l’état civil et apparaît publiquement sur les papiers d’identité de tous les citoyens, les chrétiens ou les yézidis sont facilement identifiables, ce qui les rend d’autant plus victimes d’injustices et d’inégalités de traitement. Les enfants sont considérés comme ayant automatiquement la même religion que leur père. Mais si le père se convertit de l’islam au christianisme, ce qui est pourtant quasiment impossible, l’enfant est toujours officiellement enregistré en tant que musulman. Aussi, par exemple en 2007, l’archevêque de Bagdad pour les Latins, auditionné par le sénat français, déclare : « Le statut de dhimmi [instauré au VIIe siècle] continue à régir la société irakienne »39.

Dans un autre témoignage plus récent, de 2013, le chef de la communauté chaldéenne (catholique), communauté chrétienne la plus importante d’Irak, le Patriarche Louis Raphael Ier Sako, archevêque de Bagdad, déclare : « le seul critère pour la coexistence est la citoyenneté. Je suis un citoyen, quelle que soit ma religion, que je sois chrétien ou musulman. Il est donc nécessaire de séparer la religion de la vie politique. Si les musulmans acceptaient, par exemple, de retirer toute référence religieuse de la Constitution, de leurs opinions politiques, ainsi que de la réglementation des relations entre les citoyens, il n’y aurait plus aucun problème. De même, il ne devrait pas être nécessaire d’écrire « chrétien » ou « musulman » sur son passeport, car cela crée des problèmes (…). Il existe aussi une législation qui limite le rôle politique et social des chrétiens »40.

Toujours en 2013, Mgr Bashar Warda, archevêque chaldéen d’Erbil, dans le Kurdistan irakien, déclare : « La liberté religieuse est garantie par la Constitution, mais la liberté de conscience n’est pas garantie… La loi islamique tient compte des autres religions, mais le droit de changer de religion n’existe pas, sauf quand il s’agit de se convertir à l’islam. De plus, les chrétiens continuent de souffrir parce qu’ils sont chrétiens, même si la situation au Kurdistan est nettement meilleure qu’ailleurs dans le pays »41.

Le confusionnisme politico-religieux est incontestable pendant la période où El Maliki est Premier ministre (2006-2014). Tout se passe comme si le pouvoir irakien considérait qu’il doit se venger des vexations infligées aux chiites sous Saddam Hussein en abaissant, parfois en ignorant, la place politique que méritent les autres Irakiens. Le pouvoir connaît donc une dérive communautariste. Ainsi, ce que l’on peut appeler la déconstruction nationale de l’Irak n’est pas le fait de la diversité des groupes humains qui compose ce pays. Elle est le résultat d’actes politiques internes : sous Saddam Hussein, un autoritarisme politique quasi systématiquement pro-arabe sunnite ; en 2003, la mise en place par les États-Unis d’une réorganisation politique fondée sur des critères ethno-confessionnels ; en 2006, le refus du nouveau pouvoir irakien de mettre en œuvre une « réconciliation nationale » (mou-salaha wataniyya) pourtant officiellement lancée. D’ailleurs, « lors de la campagne électorale de 2010, Nouri al-Maliki n’a pas hésité à récuser le plan de réconciliation qu’il avait lui-même lancé en juin 2006 en gelant des travaux du ministère pour le dialogue national »42. En particulier, sachant que le Président irakien Jabal Talabani, un Kurde sunnite, se trouve souvent à l’extérieur du pays pour des raisons de santé, le Premier ministre, Nouri El-Maliki, chiite, pense qu’il a les mains plus libres pour défavoriser les Irakiens non chiites. D’où la radicalisation de certains musulmans sunnites.

C’est donc quelques mois après la nomination de Nouri al-Maliki comme Premier ministre que Al-Qaïda, instaure, à l’automne 2006, un « État islamique d’Irak » qui signifie une attitude non « panislamique », mais en réalité « panis-lamiste ». Et l’Irak connaît attentats meurtriers, assassinats et enlèvements. La confrontation entre sunnites et chiites, qui s’accompagne de fréquentes explosions et autres actes de violence, devient de plus en plus frontale. Plusieurs attentats terroristes causés par des sunnites se traduisent par des dizaines de morts d’Irakiens chiites dans les villes saintes de Kerbala et de Nadjaf43. Par exemple, au cours de la seule année 2013, la violence sectaire entre chiites et sunnites cause la mort de 6 650 personnes dans les deux communautés44.

Comme les chrétiens et les chiites, les yézidis ne sont pas épargnés : malgré leur volonté de rester à l’écart des violents conflits confessionnels et politiques qui ensanglantent une grande partie de l’Irak, le 14 août 2007, la communauté yézidie est victime de quatre attentats suicides faisant plus de 400 morts dans la province de Ninive.

Toutefois, la situation apparaît différente au Kurdistan irakien. Son gouvernement autonome doit se conformer à la Constitution irakienne, mais son autonomie lui confère une certaine marge de manœuvre. Bien avant 2014, donc avant la guerre conduite par Daesh sur le territoire irakien, le gouvernement kurde fait de cette région autonome un refuge pour les minorités persécutées, en particulier les chrétiens et les yézidis, qui participent au gouvernement de cette région. D’ailleurs, le 11 juin 2012, le gouvernement régional du Kurdistan a décrété la neutralité religieuse des écoles. Alors que les grandes religions sont désormais placées sur un pied d’égalité, leur enseignement fait l’objet d’examens à passer pour pouvoir obtenir le diplôme. La connaissance des préceptes islamiques, jusqu’alors nécessaire pour pouvoir obtenir un diplôme, n’est désormais plus obligatoire.

Montée de Daesh et nettoyage ethnico-religieux

Montée de Daesh et nettoyage ethnico-religieux

Puis, sauf au Kurdistan irakien, l’année 2014 éloigne terriblement et doublement le droit à l’altérité. L’organisation État islamique en Irak et au Levant (EIIL – Daesh, nom qu’elle s’est donnée le 9 avril 2013) parvient à territorialiser son projet panislamiste en 2014 en Irak, après y être parvenu en Syrie, en usant de ce que l’on peut appeler le djihad de l’épée. Le 11 juin 2014, cet EIIL prend Mossoul, s’emparant de gisements pétroliers, après avoir conquis Falloujah en janvier 2014, face à une armée irakienne mal organisée, essentiellement chiite et dont des officiers sunnites semblent être passés à l’ennemi. Dans les jours suivants, l’organisation islamiste prend d’autres villes, poussant au sud vers Bagdad, puis annonce, le 29 juin 2014, le rétablissement du califat qu’elle intitule « État islamique » (EI) et qui s’étend à cette date de l’Irak jusqu’au nord de la Syrie. La violence à laquelle recours Daesh est totale. Les meurtres, tortures, viols et enlèvements commis relèvent du nettoyage ethnique. Des centaines, peut-être des milliers de femmes sont mariées de force, vendues ou offertes par l’EI à des combattants ou sympathisants. À l’été 2014, face aux exactions dont elles sont victimes de la part des islamistes de l’EI, plusieurs jeunes femmes yézidies ont choisi de se donner la mort plutôt que d’endurer ces souffrances. Des centaines de prisonniers chiites membres des forces de sécurité irakiennes45 sont massacrés. Et les islamistes massacrent des chrétiens, des yézidis, des Kurdes ou des sunnites qui s’opposent à leur totalitarisme.

Mossoul, où une présence chrétienne existait depuis vingt siècles, et qui en comptait encore 35 000 en 2003, est « nettoyé » de ses derniers chrétiens ; seulement environ 3 000 chrétiens ayant échappé aux massacres dans cette ville ont pu fuir. C’est la survie du christianisme en Irak qui se pose, avec des conséquences potentiellement désastreuses. En effet, la diminution du nombre de chrétiens en Irak s’est accentuée depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Environ 1,2 million de chrétiens vivaient en Irak durant les années 1990 et beaucoup ont émigré à cause de la série d’attaques dont leur communauté a été victime. Leur nombre, déjà réduit à environ 636 000 en 2005, est estimé à 250 000 à la fin de 2014. Une diminution mise en évidence par l’essor des diasporas chrétiennes d’Irak, apparues par exemple ces dernières années en Suède.

Avant les conquêtes de Daesh du printemps de 2014, Mgr Louis Raphael Ier Sako qualifiait déjà de « désastre » pour l’Église l’hémorragie de ses fidèles, en déclarant le 25 avril : « L’émigration quotidienne des chrétiens d’Irak est terrible et très préoccupante. » Il a ajouté : « L’Église fait face à une catastrophe, et si la situation continue comme cela, nous ne serons plus que quelques milliers dans dix ans. » Le Patriarche a attribué la responsabilité de l’exode à la détérioration des conditions de sécurité comme à l’extrémisme religieux, et a décrit les menaces de mort proférées contre les chrétiens et la confiscation de leurs biens par la force46. Après les attaques de Daesh, la situation est pire.

La nation irakienne en péril

La nation irakienne en péril

Or, la présence chrétienne en Irak ne peut se limiter à une dimension symbolique ou être considérée comme anecdotique. Elle a souvent exercé un rôle de liant. Elle a participé – désormais plus modestement, du fait des exodes – à une diversité utile à la nation irakienne, ne serait-ce que pour contribuer à enrayer les risques d’un face-à-face d’incompréhension entre les Irakiens chiites et sunnites, en offrant une pédagogie de l’altérité. Tout le contraire d’un poids pour la nation irakienne, elle en est une condition, d’où les violences qu’elle a subies de la part de ceux qui veulent détruire cette nation.

Avec la résistance contre Daesh, assumée d’abord, et toujours aujourd’hui, par les peshmergas (combattants irakiens kurdes) puis par le gouvernement de Bagdad, qui se réorganise après la démission de Al Maliki en septembre 2014 et avec le soutien militaire aérien, essentiellement des États-Unis47 à compter du discours du Président Obama du 5 septembre 2014, la progression de Daesh est contenue. Mais la prise de contrôle de régions entières de l’Irak par le groupe État islamique, brutal et rapide, a fondamentalement modifié le peuplement du pays, poussant à l’exode environ deux millions de civils. La grande majorité des Irakiens touchés sont des déplacés internes, contraints à l’exode pour échapper aux violences.

Avec la brutale prise de contrôle par Daesh d’un tiers du territoire irakien, l’année 2014 a été particulièrement catastrophique pour l’Irak et sa diversité humaine, qui est un élément essentiel de sa richesse. L’addition des déplacements internes et des exodes vers l’étranger, dus à la mainmise de Daesh, témoigne d’un épouvantable nettoyage ethnique. Comme précisé ci-dessus, pour la première fois depuis vingt siècles, il n’y a plus de chrétiens48 à Mossoul puisque la deuxième ville irakienne (près d’1,5 million d’habitants au début de 2014) a été prise par Daesh en juin 2014. D’autres déplacements internes ont pour origine la plus vaste des 18 provinces d’Irak, celle d’Anbar, à l’ouest du pays. La troisième province ayant subi le plus de départs est celle de Salah ad-Din, au nord de Bagdad. Toutes les religions ont dû subir des déplacements internes, qu’il s’agisse de sunnites opposés à la botte de Daesh, de chiites devant fuir la province de Ninive pour se réfugier dans des provinces de Karbala, Najaf, Wasir ou à Bagdad, des chrétiens et des yézidis de la province de Ninive se réfugiant dans les provinces, à majorité kurde, de Dohuk ou d’Erbil, au nord de l’Irak.

Selon l’OIM (organisation internationale des migrations)49, près de la moitié des personnes déplacées ont trouvé refuge dans la région autonome kurde de l’Irak. C’est aussi là que se trouve la grande majorité des réfugiés syriens ayant fui en Irak. Un petit nombre d’Irakiens se sont réfugiés en Jordanie, en Turquie, ou même dans la partie de la Syrie non occupée par Daesh.

Donc, au sein de l’Irak, la destination des exodes est tout sauf aléatoire. Les sunnites, chrétiens et yézidis ont généralement fui vers le nord, dans le Kurdistan irakien, tandis que les chiites se sont dirigés vers les provinces du sud du pays, espérant y bénéficier d’un meilleur secours. La géographie ethnique et religieuse de l’Irak s’en trouve profondément modifiée : une vaste région occidentale où Daesh a imposé sa terreur et éliminé toute diversité religieuse, sauf à réduire à l’esclavage, lorsqu’ils ne les ont pas tués, ceux et celles qu’ils jugent impies ; au nord, le Kurdistan irakien, avec une diversité ethnique et religieuse croissante d’autant qu’en outre, les peshmergas sont parvenus à contrôler Kirkouk50, la faisant échapper à Daesh ; au sud, une région dont le peuplement chiite est plus que jamais homogène ; et une capitale, Bagdad, environ 7 millions d’habitants, soit un cinquième de la population du pays, adjonction de quartiers dont la plupart se caractérisent par une homogénéité ethnique souvent entourée de points de contrôle (« checkpoints »).

Donc, au sein de l’Irak, la destination des exodes est tout sauf aléatoire. Les sunnites, chrétiens et yézidis ont généralement fui vers le nord, dans le Kurdistan irakien, tandis que les chiites se sont dirigés vers les provinces du sud du pays, espérant y bénéficier d’un meilleur secours. La géographie ethnique et religieuse de l’Irak s’en trouve profondément modifiée : une vaste région occidentale où Daesh a imposé sa terreur et éliminé toute diversité religieuse, sauf à réduire à l’esclavage, lorsqu’ils ne les ont pas tués, ceux et celles qu’ils jugent impies ; au nord, le Kurdistan irakien, avec une diversité ethnique et religieuse croissante d’autant qu’en outre, les peshmergas sont parvenus à contrôler Kirkouk50, la faisant échapper à Daesh ; au sud, une région dont le peuplement chiite est plus que jamais homogène ; et une capitale, Bagdad, environ 7 millions d’habitants, soit un cinquième de la population du pays, adjonction de quartiers dont la plupart se caractérisent par une homogénéité ethnique souvent entourée de points de contrôle (« checkpoints »).

Face au nettoyage ethnique de grande ampleur, le pouvoir de Bagdad doit accepter les enseignements de la loi des groupes humains51. Il lui faut apprendre à mieux instaurer la concorde sociale dans tous ses territoires en écartant les attitudes communautaristes. Il faut espérer qu’un jour52, Daesh sera enfin vaincu, mais il n’est pas trop tôt, sans attendre, pour œuvrer en faveur d’une Mésopotamie qui permettent à tous ses fils, quelle que soit leur ethnie ou leur religion, de vivre en paix au bénéfice du développement de leur région.

Car les attitudes communautaristes sont destructrices du « vivre ensemble ». L’idée de parvenir à une pureté ethnique ou religieuse est battue en brèche par l’histoire et ne garantit nullement la concorde civile dans un pays. Prenons deux exemples.

La Turquie, après le génocide arménien, a pensé fonder un homme turc homogène en écrasant les minorités ne correspondant pas au modèle unique souhaité, comme l’atteste l’obligation d’appeler les Kurdes des « Turcs des montagnes ». Cela n’a nullement permis la concorde sociale puisque le refus de la prise en compte de l’altérité réelle se traduit par de lourds conflits non seulement avec l’importante minorité ethnique kurde, mais aussi avec une importante minorité religieuse, les alevis53, ou encore avec d’autres petites minorités. Parmi elles, il convient de citer les Arméniens ayant échappé au génocide54, longtemps ignorés, appelés les « restes de l’épée » ou les Hémichis, terme qui désigne généralement des Arméniens islamisés de force ou par instinct de survie55, ou encore Arméniens de Hemsin parce que nombre d’entre eux habitaient dans la région de Hemsin, au nord-est de l’actuelle Turquie, à proximité de la mer Noire. Ces musulmans de langue arménienne, descendants des rares survivants de 1915, sont aujourd’hui environ 50 000 en Turquie.

Second exemple : la Somalie est plutôt un pays monoethnique, contrairement à nombre de pays africains, ce qui ne l’empêche pas de vivre depuis plusieurs décennies une violente guerre civile.

L’Irak, dont la pérennité sur les territoires de son indépendance est en cause, n’est pourtant pas, originellement, un État mirage. Certes, certaines de ses frontières lui ont été imposées et, donc, les délimitations de ses périphéries Nord-ouest et Sud-ouest auraient pu être différentes. Mais, en réalité, l’Irak est, comme la très grande majorité des États dans le monde, pluriethnique et pluri-religieux, ce qui n’a pas empêché la réalité d’un patriotisme irakien. Par exemple, la « grande révolution de 1920 » a bien rassemblé les catégories les plus diverses de la société contre le Royaume-Uni, puissance mandataire. Des années 1930 jusqu’au coup d’État militaire de 1968 qui l’a contraint au silence, un mouvement national où l’on retrouvait des Irakiens de toutes ethnies et de toutes confessions promouvait d’ailleurs une tendance « irakiste » voulant mettre en avant la nation irakienne. Parallèlement, jusqu’au 14 juillet 1958, date du coup d’État d’officiers proclamant la République, le roi symbolisait l’unité du pays (1920-1958).

Les difficultés de la nation irakienne ne viennent pas de ses diversités ethniques et religieuses, qui sont une richesse. Elles viennent de ce que des erreurs politiques internes et externes se sont traduites par des attitudes communautaristes, blessant la mémoire du pays, tandis que se développait dans la région un paradigme panis-lamique, puis panislamiste notamment avec Daesh.

Bien sûr, il faut endiguer l’État islamique, puisqu’il s’agit d’un totalitarisme, en l’empêchant de contrôler davantage de territoires irakiens (et syriens), en l’obligeant à évacuer les territoires qu’il occupe et en espérant un jour l’étouffer. Mais l’action militaire nécessaire pour atteindre ce but, si nécessaire soit-elle, n’est pas suffisante. La véritable question est politique : elle suppose de construire un « vivre ensemble ». Dans le cas contraire, celui de l’exploitation politique des différences ethniques et religieuses ou celui de décisions créant des inégalités entre les citoyens irakiens, la persistance des tensions est inévitable car il se trouvera toujours un groupe ethnique ou religieux pour contester les limitations géographiques ou prolonger les tensions pluri-décennales de la période noire que l’Irak a connue depuis plusieurs décennies.

Notes

- Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, Président de la revue Population & Avenir (191 rue Saint-Jacques 75005 Parispopulation-demographie.org, gerard-francois.dumont@ wanadoo.fr)

- Le 9 avril 2013, un mouvement islamiste radical prend le nom d’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), soit, en arabe, Daesh, « D » pour État, « a » pour islamique, « e » pour Irak et « ch » pour Levant, et, dans les pays anglo-saxons, l’usage courant de l’acronyme Toutefois, Daesh a raccourci son nom en 2014, adoptant celui d’«État islamique».

- Dumont, Gérard-François, « Histoire et géopolitique des territoires irakiens », Géostratégiques, n° 7, 2e trimestre 2005.

- Large voie d’eau formée par la confluence du Tigre et de l’Euphrate et débouchant sur le golfe Arabo-persique, seul débouché maritime de l’Irak.

- Selon les Capitulations, accords successifs signés par les sultans auprès des nations chrétiennes, accordant des droits et privilèges en faveur des sujets chrétiens résidant dans les possessions ottomanes, à la suite de la chute de l’Empire Byzantin. Plus précisément, du fait des accords établis en 1536 entre le sultan Soliman le Magnifique et le roi de France François 1er, et plus tard élargies à d’autres pays européens, l’empire ottoman octroie aux Occidentaux des droits particuliers en Turquie ainsi qu’un droit de regard sur le sort fait aux chrétiens de ce pays. Ces accords sont abolis en 1923 avec le traité de Lausanne.

- Tripp Charles, « Leçons d une histoire coloniale oubliée », Le Monde diplomatique, janvier 2003.

- Avant l’heure, puisque la conférence de Yalta, qui réunit les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS pour décider d’un partage de l’Europe, s’est déroulée du 4 au 11 février 1945.

- Ministre français des Affaires étrangères.

- Stephen Roskill, Hankey, Man ofSecrets, Collins, Londres, vol. II, 1972, p. 28-29 cité par Laurens Henry, « Comment l’Empire ottoman fut dépecé », Le Monde diplomatique, avril 2003.

- C’est-à-dire la région qui va devenir, additionnée aux conquêtes d’Abdel Aziz Ibn Séoud, l’Arabie Saoudite en 1932.

- Par ailleurs, les troupes françaises installées en Cilicie, au sud, ne conservent plus qu’une enclave, le sandjak dAlexandrette, que la France abandonnera à la Turquie en 1939 ; Dumont, Gérard-François, « Syrie : de la géopolitique des populations à des scénarios prospectifs », Géostratégiques, n° 37, 3e trimestre 2012.

- Dumont, Gérard-François, Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations, Paris, Ellipses, 2007.

- Ce qui est un élément de compréhension de l’attitude de la Turquie vis-à-vis de Daesh.

- Dumont, Gérard-François, « La longue histoire des chrétiens d’Orient », Le Figaro Histoire, n° 16, octobre-novembre 2014.

- Antioche (en turc Antakya ou Hatay) est depuis 1938 une ville de Turquie, proche de la frontière syrienne et chef-lieu de la province de Hatay, issue de l’ancien Sandjak d’Alexandrette.

- 2, 9-11, Traduction œcuménique de la Bible, p. 2 619.

- Ancienne ville d’Asie mineure sur le Bosphore, devenue aujourd’hui un faubourg d’Istanboul.

- Le chef de cette église, de nature autocéphale, porte le titre de Patriarche dAntioche et de tout l’Orient, avec résidence à Damas.

- Dubois, Stéphane, Le fait religieux dans le monde, Paris, Ellipses, 2005.

- Cahen, Claude, L’Islam : des origines au début de l’Empire ottoman, Paris, Pluriel Hachette, 1968 ; Djaït Hichem, La Grande Discorde, Religion et politique dans l’Islam des origines, Paris, Gallimard, 2007.

- C’est pourquoi celui qui s’est proclamé calife, successeur de Mahomet, « au nom de « l’état islamique », le 29 juin 2014, déclare s’appeler Abou Bakr al-Baghdadi.

- Dumont, Gérard-François, « Nadjaf, une ville-monde émergente ? », Géostratégiques, n° 34, janvier 2012.

- Visitée par des millions de pèlerins chaque année, notamment au cours des commémorations de l’achoura, mot qui signifie événement religieux.

- Notamment sur la question du retour de 12e imam, le Mahdi.

- Dumont, Gérard-François, Montenay, Yves, « L’Irak, géopolitique et populations », Population & Avenir, n° 660, novembre-décembre 2002.

- Les territoires correspondant à l’Irak ont aussi été longtemps habités par des juifs, mais ces derniers n’y sont pratiquement plus présents sous l’effet des tragédies de l’histoire.

- Tandis que, par exemple lors du génocide arménien, les yézidis ont accueilli, au péril de leur vie, dans leurs montagnes des dizaines de milliers de refugiés chrétiens arméniens et syriaques parvenant à fuir les massacres et déportations ordonnés par le gouvernement turc.

- Début 2014, avant la prise de contrôle de régions irakiennes par Daesh, l’estimation était la suivante : une majorité des Irakiens est arabe chiite (60 %), 38 % sont musulmans sunnites (répartis entre Arabes et Kurdes) tandis que les 2 % restants se composent de chrétiens et de yézidis. L’Irak a aussi connu dans le passé une présence juive pluriséculaire qui a été poussée à l’exode.

- Sciences humaines, hors série, n° 3, décembre 2014-janvier 2015.

- Tribu turque partie du Turkestan pour conquérir les actuels Iran et Irak puis l’Asie mineure entre le milieu du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle.

- Dumont, Gérard-François, « La mosaïque des chrétiens d’Irak », Géostratégiques, n° 7, 2e trimestre 2005.

- Au plan religieux, en 1957, les chrétiens forment 3,2 % de la population de l’Irak, les 95,6 % autres se répartissant entre les chiites et les sunnites, les premiers supérieurs en nombre aux seconds.

- Selon la formulation de Razoux, Pierre, « Moyen-Orient. Pourquoi tant de guerres ? », L’Express, n° 3 311, 17 décembre 2014.

- Dumont, Gérard-François, « Changement de paradigme au Moyen-Orient », Géostratégiques, n° 15, 2007.

- Valognes, Jean-Pierre, Vie et mort des Chrétiens d’Orient, Paris, Fayard, 1994.

- Sur les vexations subies par les chrétiens d’Irak, le témoignage de Joseph Fadelle, Le prix à payer, Paris, L’œuvre éditions, 2010.

- Al Yaqoobi, Ali, La constitution irakienne de 2005. La diversité reconnue et assumée, Éditions universitaires européennes, 2012.

- Amor Abdelfattaf, « La place de l’Islam dans les constitutions des États arabes : modèles théorique et réalité juridique », Islam et droits de l’homme, Paris, Economica, 1994 ; cité par Georges Nael, « Minorités et liberté religieuse dans les constitutions des États de l’Orient arabe », Égypte/Monde arabe, troisième série, n° 10 / 2013.

- Mgr Jean-Benjamin Sleiman, dans : Europe-Orient, Dialogue avec l’islam, colloque au Sénat,

12 juillet 2007.

- Oasis, 20 novembre 2013

- Journal La Vie, 11 avril 2013.

- Benraad, Myriam, « l’impossible réconciliation irakienne », Revue internationale et stratégique, n° 81, 2011.

- Par exemple les 2 mars 2004, 15 décembre 2004, 5 janvier 2006, 14 avril 2007, 17 mars 2008,

11 septembre 2008, 12 février 2009, 1er, 3 et 5 février 2010.

- Site web RFI, 27 décembre 2013.

- New York Times, 15 juin 2014.

- Arab News/AFP, « Christians face ‘disaster’ in Iraq », vendredi 25 avril 2014.

- Contrairement aux annonces tonitruantes faites en France, l’apport militaire français est marginal. Comme l’a précisé le général Vincent Desportes lors d’une Audition par la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du sénat français le mercredi 17 décembre 2014, « Nos capacités sont limitées et dérisoires, là-bas, par rapport à celles des États-Unis, et notre influence stratégique est extrêmement limitée. Bien que nous soyons le troisième en termes de participation aérienne, nous sommes considérés par les Américains comme le neuvième contributeur, derrière l’Arabie Saoudite. Au sein de l’état-major interalliés et interarmées opératif au Koweït, notre poids et notre accès est très limité. »

- Dumont, Gérard-François, « 2014, annus horribilis pour les chrétiens d’Orient », Atlantico, 24 décembre 2014.

- Thibos Cameron, « 35 years of forced displacement in Iraq: Contexualising the ISIS threat, unpacking the movements », Migration Policy Centre, october 2014.

- Kaval, Allan, « Dans Kirkouk, la Jérusalem kurde », Le Monde diplomatique, juillet 2014.

- Dumont, Gérard-François, Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations,

Paris, Ellipses, 2007.

- Inévitablement lointain. Dumont, Gérard-François, « l’État islamique », dans : Pautet, Arnaud (direction), Le Moyen-Orient, Paris, Ellipses, 2015, sous presse.

- Dumont, Gérard-François, « La Turquie et l’Union européenne : intégration, divergence ou complémentarité ? », Géostratégiques, n° 30, 1er trimestre 2011.

- Rappelons que, en 2007, les obsèques du journaliste Hrant Dink, alors assassiné, furent accompagnées par des centaines de milliers de gens, criant tous « Nous sommes tous Arméniens, nous sommes tous Hrant Dink ! », du jamais vu en Turquie.

- On ne saura jamais exactement le nombre de jeunes Arméniens qui, ayant survécu aux massacres et à la déportation, ont été adoptés par des familles musulmanes. Un petit nombre d’hommes et de femmes ont également survécu en se mariant avec des musulmans. Et, fait plus rare, des familles entières ou des villages arméniens ont été sauvés en se faisant passer pour des musulmans. Tandis que certains rescapés (surtout les jeunes hommes) ont retrouvé leurs familles quelques années plus tard ou ont été récupérés par des orphelinats de missionnaires et par l’aide humanitaire, nombre d’entre eux ont vécu leur vie en tant que « musulmans » avec un nom turc, kurde ou arabe.