Au petit matin, dans le froid aigre de ce 11 février 1957, vers 7 heures, quand Hélène entendit que l’on frappait à sa porte. Elle ouvrit. C’était Pascal, le père de Fernand Iveton. Il pleurait. Hélène comprit le malheur qui venait de s’abattre sur eux. Ensemble, ils partirent pour lire l’annonce affichée sur la porte de la prison. Puis ils allèrent au cimetière d’El Alia. Trois tombes étaient encore fraiches. Les démarches qu’ils effectuèrent pour que Fernand repose auprès de sa mère se heurtèrent à un refus.

Pour l’Histoire :

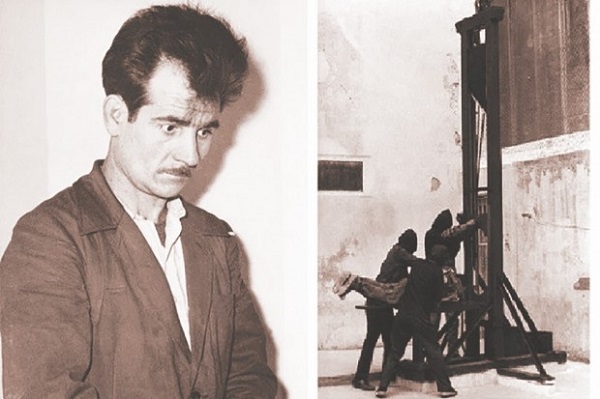

C’est là l’épilogue d’un drame noué le 14 novembre 1956, lorsque Fernand Iveton, membre du PCA, ouvrier tourneur dans l’usine à gaz du Hamma appelé aussi « le Ruisseau » passe à l’action afin de mettre en accord ses actes avec ses convictions. Pour aider ses frères algériens dans la lutte qu’ils ont engagée pour l’Indépendance, il décide de placer une bombe près du gazométre à une heure où l’usine serait déserte, évitant ainsi de faire des victimes.

Mais l’engin explosif placé dans un placard est découvert par les petits chefs Oriol et Carrio, trop heureux de dénoncer le délégué CGT. Iveton est aussitôt arrêté, emmené au commissariat, torturé, il en sort noir de coups et des brûlures à l’électricité. Au terme d’un procés vite expédié, où il n’aura pour le défendre que deux avocats commis d’office, lui qui n’a ni tué, ni blessé personne, le jeune militant de 31 ans est condamné à mort. C’est alors que va se jouer la dernière scène d’un crime d’état où le Président René Coty, après avoir longuement hésité, a refusé la grâce sur les injonctions du Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la justice, François Mitterrand, comme celui-ci a refusé celle de 45 autres condamnés à mort Algériens. En 1965, François Mitterrand devenait candidat unique de la gauche à l’élection présidentielle. Le silence s’étendait sur son action durant la guerre d’Algérie, comme ministre de l’Intérieur, puis comme ministre de la Justice.

Cette histoire-là reste à écrire.

Ce 14 novembre 1956 dans l’après-midi, Hélène voit arriver trois tractions. Dans chacune il y a trois hommes, la fine fleur de la police colonialiste. Ils entrent, et saccagent la maison. La perquisition terminée, ils emmènent Hélène au commissariat de la rue Carnot où elle est enfermée dans une petite cellule, malmenée avant d’être relachée, faute de preuves.

Dans la soirée, Hélène est remise en liberté. Il est vingt heures. Il fait nuit. elle va jusqu’à la station de taxis. Il y a là un chauffeur musulman. En cours de route, ils bavardent. Elle lui dit qu’elle est la femme d’Iveton. Arrivés à son domicile 73, rue des Coquelicots, il ne veut pas qu’elle le paie. C’est la première marque d’une solidarité que de nombreux Algériens ont voulu lui témoigner.

Le procès :

La nouvelle est officielle : Fernand va être jugé par un tribunal militaire en flagrant félit. Le procès est fixé au 24 novembre. Le jour du procès, Hélène s’est fait couper les cheveux. Quand elle arrive avec les parents de Fernand, les photographes s’en donnent à coeur joie. Elle dit à sa belle mère : « il ne faudra surtout pas pleurer, simplement écouter », afin de ne pas se montrer à ce public de colons hostiles et menaçants. La petite salle d’audience est archi-comble. Hélène pense à une salle de théâtre. Autour de la salle sur une sorte de balcon, il y a une vingtaine de militaires en armes.

Les juges entrent. Ils sont sept, en tenues militaires. Le président est Roynard, un magistrat volontaire, rappelé pour juger sous l’uniforme. Paul Teitgen, Haut Commissaire du gouvernement n’hésitait pas à dire : « les juges rapelés étaient de véritables voyous ».

Le tribunal se retire pour délibérer. Il est 16H.45. Le président Roynard rend le verdict. Fernand est condamné à mort.

Dans le public, des individus crient : « Bravo ! Bravo ! Ces gens là formeront le gros des troupes de la criminelle O.A.S. qui précipitera la fin de l’Algérie française, quelques années après.

Ne pleure pas !, ne pleure pas !. Ils seraient trop heureux de te voir pleurer » se répète Hélène. Elle serre le bras de sa belle-mère pour qu’elle aussi ne pleure pas.

Tout d’un coup, elle ne peut plus marcher. Elle s’accroche au bras de Pascal. « Je ne peux plus avancer, lui dit elle, tirez moi ! » Son beau-père d’un côté, sa belle-mère de l’autre, elle sort du tribunal. « On pleurera à la maison, mais pas ici » répète-t-elle. Dans la rue, ils attendent, espérant voir Fernand.

Le fourgon cellulaire démarre. Au passage, ils lui font signe. Quand ils arrivent, rue des Lilas, chez ses beaux parents, Hélène s’effondre à terre, dans la cour de la maison. Maintenant, elle peut pleurer.

C’est au matin du 11 février 1957 que Fernand est conduit au supplice avec deux compagnons Mohamed Lakhnèche et Mohamed Ouenouri. Au greffe de la prison Barberousse, Il déclare « La vie d’un homme, la mienne compte peu. Ce qui compte c’est l’Algérie, son avenir. Et l’Algérie sera libre demain. Je suis peruadé que l’amitié entre Algériens et Français se ressoudera ».

Dans la cour de la prison, la guillotine est dressée. ses deux compagnons le rejoignent. Les trois condamnés à mort s’embrassent. « Iveton, mon frère » dit l’un d’eux à Fernand. Face à la guillotine, il crie une dernière fois, d’une voix forte « l’Algérie libre vivra ! Tahia el Djezaïr. » Il est 5h.10 quand la vie de l’ancien gamin du Clos Salembier est tranchée.

Le Destin :

Ce n’est là que l’épilogue du premier acte du drame vécu par les proches de Fernand Iveton. Pascal, le père de Fernand, quitta l’Algérie. On craignait qu’il soit arrêté et interné. Après l’Indépendance, il revint plusieurs fois déposer des fleurs devant le monument élevé à la mémoire des enfants du Clos Salembier, aujourd’hui appelé El Madania.

On dit qu’il supplia les autorités algériennes de donner le nom de son fils à une rue d’Alger. Ce fut en vain. Puis il mourut. Je repris sa requête auprès du Président de la République Algérienne, bien des années après, sans plus de succès. Dans la dernière période, on ne doit qu’à la bravoure de quelques militants Algériens pour que ne soit pas débaptisée la rue Fernand Iveton à Oran.

Hélène Iveton, interdite de travail, sans ressources, repartit pour la France quelques temps après l’exécution. Quand Fernand était en prison, elle avait du vendre ses meubles. Avant de partir, elle donna ce qui restait à ses voisins. Sa soeur lui envoya de l’argent pour payer le billet d’avion.

Lorsque le grand Jean-Luc Einaudi, historien de cette terrible période rencontra Hélène Iveton, elle fut heureuse d’apprendre que quelqu’un allait enfin sortir de l’oubli celui qui fut son mari.

Il se posa la question de savoir comment cette femme avait réussi à survivre à tant d’épreuves.

C’est que le malheur continua à s’acharner. Le plus terrible des drames pour une mère survint ensuite. Son fils unique, Jean-Claude fut tué en 1974 à l’âge de 35 ans dans un accident de voiture. C’est lui qui déclarait : « S’ils ne nous avaient pas tué Fernand, nous étions bien à Alger, nous y serions restés » et qui lui demanda de garder le nom d’Iveton quoi qu’il advienne dans sa vie.

Malgré la terrible souffrance indicible, malgré la solitude où elle fut abandonnée, elle trouva la force de survivre, sans doute grâce à ce caractère bien trempé qui la fit aimer de Fernand.

Au cours de l’été 1984, avec Jean-Luc Einaudi, qui a rassemblé les documents et les témoignages qui nous permettent aujourd’hui d’en parler, brisant ainsi l’omerta bien française qui pèse toujours sur ce crime d’état, Hélène se rend à Alger pour la première fois depuis 1957. Ils allèrent ensemble au cimetière européen de Saint-Eugène où le corps de Fernand fut transféré en 1957. Après bien des difficultés, ils trouvèrent la tombe de Fernand Iveton. Elle n’était plus entretenue depuis longtemps. Sur une plaque, une photo, un visage . Un sourire toujours présent pour Hélène.

De retour en France, elle survécut encore quelques années dans la commune d’Arcueil, dans cette banlieue ouvrière au sud de Paris où elle exerça le travail de serveuse dans des restaurants d’entreprise, ce qui lui permit de rester au contact des autres. Malgré les avanies et la dureté de sa vie, elle qui méritait bien autre chose, modeste et d’un courage hors du commun, Hélène Iveton fut une véritable héroïne qui mérite de garder dans notre Mémoire et dans nos coeurs une place privilégiée.

Le dimanche 10 mai 1998, une vieille dame de 77 ans est morte à Arcueil. Selon ses volontés, elle a emporté avec elle, les lettres et la photo de l’homme qui fut l’amour de sa vie. Elle s’appelait Hélène Iveton. Elle repose aujourd’hui au cimetière d’Annet S/Marne.

Le 15 décembre 2011, au C.C.A. de Paris, Jean-Luc Einaudi, ce chercheur de vérité infatigable, déclarait que lors des obsèques d’Hélène, il était l’une des rares personnes à l’accompagner dans sa dernière demeure. L’oubli !

La promesse :

Pour tenir une promesse formulée quelques mois auparavant après la pièce tirée du beau livre de Joseph Andras « De nos frères blessés », au Centre Culturel Algérien, c’est ainsi qu’avec quelques camarades, nous nous sommes rendus sur la tombe où est inhumée Hélène avec son fils Jean-Claude.

C’était à l’occasion du solstice d’été, le premier jour de la belle saison. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant ce coin de campagne où se trouve le cimetière. Nous étions seuls à nous recueillir dans ce vaste espace où repose également le grand artiste contemporain Vasarély, père de l’art optique géométrique. Lui aussi avait du choisir ce coin de Seine et Marne pour la beauté et la sérénité du site.

Chacun a déposé des fleurs sur la tombe d’Hélène dont ces roses rouges. Rouge comme le drapeau et sa foi dans les luttes pour un monde meilleur et plus juste, toujours à conquérir.

Sur la pierre tombale, où son nom est inscrit, ne figure que son année de naissance : 1921. Rien pour la date de son décès, sans doute était elle la dernière de sa lignée. Mais c’est bien ainsi, car si nous en parlons encore aujourd’hui, c’est qu’elle continue de vivre dans nos coeurs. Elle n’est pas morte à tout jamais. La force du symbole est là pour nous rappeler que si nous ne savons pas le faire, qui donc le dira aux générations futures, l’immense courage de ces Femmes et de ces Hommes qui sacrifièrent tout à leur idéal pour arracher l’Indépendance de l’Algérie.

René Fagnoni

Auteur de « Chronique des Aurès ».

Voir aussi :

>>> Entretiens avec René Fagnoni et Annick Hurst, amis de l’Algérie

>>> Entretiens avec René Fagnoni et Annick Hurst, amis de l’Algérie