![]()

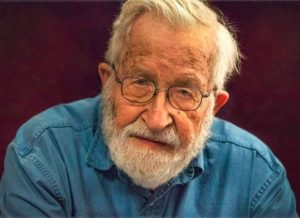

Nous vivons dans un monde confronté à des menaces existentielles alors que les inégalités extrêmes déchirent nos sociétés et que la démocratie est en net recul. Les États-Unis, quant à eux, s’acharnent à maintenir une hégémonie mondiale alors qu’une collaboration internationale est urgemment nécessaire pour relever les nombreux défis de la planète. Dans l’entretien qui suit, Noam Chomsky explique pourquoi nous sommes au point le plus dangereux de l’histoire de l’humanité et pourquoi le nationalisme, le racisme et l’extrémisme se manifestent aujourd’hui dans le monde entier.

Noam Chomsky est professeur émérite du département de linguistique et de philosophie du MIT, professeur lauréat de linguistique [Le titre de professeur lauréat est décerné aux universitaires les plus éminents en reconnaissance de leurs réalisations et de leur contribution exceptionnelle à leur domaine d’études et à leur université, NdT] et titulaire de la chaire Agnese Nelms Haury du programme sur l’environnement et la justice sociale de l’université d’Arizona. Il est l’un des chercheurs les plus fréquemment cités dans le monde et un intellectuel reconnu considéré par des millions de personnes comme un trésor national et international, Chomsky a publié plus de 150 ouvrages sur la linguistique, la pensée politique et sociale, l’économie politique, l’étude des médias, la politique étrangère des États-Unis et les affaires mondiales. Ses derniers livres sont The Secrets of Words (avec Andrea Moro ; MIT Press, 2022) (Le mystère des mots, non traduit) ; The Withdrawal : Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of US Power (avec Vijay Prashad (Le repli : Irak, Libye, Afghanistan, et la fragilité de la puissance américaine, non traduit ) ; The New Press, 2022) ; et The Precipice : Neoliberalism, the Pandemic and the Urgent Need for Social Change (avec C. J. Polychroniou ; Haymarket Books, 2021) (Le Précipice : néolibéralisme, pandémie et urgence d’un changement social, non traduit).

C. J. Polychroniou : Noam, vous avez déclaré à plusieurs reprises que le monde se trouve au point le plus dangereux de l’histoire de l’humanité. Pourquoi pensez-vous cela ? Les armes nucléaires sont-elles plus dangereuses aujourd’hui qu’elles ne l’étaient dans le passé ? La montée de l’autoritarisme de droite ces dernières années est-elle plus dangereuse que la montée et la propagation du fascisme dans les années 1920 et 1930 ? Ou est-ce à cause de la crise climatique, dont vous avez dit qu’elle représentait la plus grande menace à laquelle le monde ait jamais été confronté ? Pouvez-vous expliquer en termes comparatifs pourquoi vous pensez que le monde est aujourd’hui beaucoup plus dangereux qu’il ne l’était auparavant ?

Noam Chomsky : La crise climatique est unique dans l’histoire de l’humanité et s’aggrave d’année en année. Si des mesures importantes ne sont pas prises dans les prochaines décennies, le monde risque d’atteindre un point de non-retour et d’être confronté à une catastrophe indescriptible. Rien n’est certain, mais cette évaluation semble beaucoup trop plausible.

Les systèmes d’armes deviennent de plus en plus dangereux et de plus en plus inquiétants. Depuis le bombardement d’Hiroshima, nous vivons sous une épée de Damoclès. Quelques années plus tard, il y a 70 ans, les États-Unis, puis la Russie, ont testé des armes thermonucléaires, révélant que l’intelligence humaine avait « progressé » jusqu’à la capacité de tout détruire.

Les questions opérationnelles ont trait aux conditions sociopolitiques et culturelles qui limitent leur utilisation. Celles-ci ont failli se briser lors de la crise des missiles de 1962, décrite par Arthur Schlesinger comme le moment le plus dangereux de l’histoire mondiale, avec raison, bien que nous puissions bientôt atteindre à nouveau ce moment indicible en Europe et en Asie. Le système MAD [Mutually Assured Destruction, destruction mutuelle assurée, NdT] a permis d’instaurer une forme de sécurité, lunatique, mais peut-être le meilleur moyen de parvenir à une transformation sociale et culturelle qui, malheureusement, n’est encore qu’une aspiration.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, le système de sécurité MAD a été sapé par le triomphalisme agressif de Clinton et le projet Bush II-Trump de démanteler le régime de contrôle des armements laborieusement construit. Benjamin Schwartz et Christopher Layne ont récemment réalisé une étude importante sur ces sujets, dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils expliquent comment Clinton a initié une nouvelle ère des affaires internationales dans laquelle « les États-Unis sont devenus une force révolutionnaire dans la politique mondiale » en abandonnant « l’ancienne diplomatie » et en instituant le concept révolutionnaire d’ordre mondial qu’ils préféraient.

« L’ancienne diplomatie » cherchait à maintenir l’ordre mondial par « une compréhension des intérêts et des motivations de l’adversaire, et une capacité à faire des compromis judicieux ». Le nouvel unilatéralisme triomphant fixe comme « objectif légitime [pour les États-Unis] la modification ou l’éradication de ces arrangements [internes à d’autres pays] s’ils ne sont pas en accord avec les idéaux et les valeurs qu’ils professent. »

Le mot « professé » est crucial. Il est communément expurgé de la conscience ici, pas ailleurs.

En arrière-plan se trouve la doctrine Clinton selon laquelle les États-Unis doivent être prêts à recourir à la force, de manière multilatérale si nous le pouvons, de manière unilatérale si nous le devons, pour garantir leurs intérêts vitaux et « un accès sans entrave aux marchés clés, aux approvisionnements énergétiques et aux ressources stratégiques. »

La doctrine militaire qui l’accompagne a conduit à la création d’un système d’armes nucléaires beaucoup plus avancé qui ne peut être compris que comme « une capacité préemptive de contre-force contre la Russie et la Chine » (Rand Corporation) – une capacité de première frappe, renforcée par le démantèlement par Bush du traité qui interdisait l’installation de systèmes ABM [Anti Ballistic Missiles, NdT] à proximité des frontières d’un adversaire. Ces systèmes sont présentés comme défensifs, mais toutes les parties comprennent qu’il s’agit d’armes de première frappe.

Ces mesures ont considérablement affaibli l’ancien système de dissuasion mutuelle, le remplaçant par des dangers considérablement accrus.

On peut débattre de la nouveauté de ces développements, mais Schwartz et Layne démontrent avec force que cet unilatéralisme triomphant et ce mépris ouvert pour l’ennemi vaincu ont joué un rôle important dans le déclenchement d’une guerre majeure en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec le risque d’une escalade jusqu’à la guerre totale.

L’évolution de la situation en Asie n’est pas moins inquiétante. Avec un fort soutien bipartisan et médiatique, Washington affronte la Chine sur les fronts militaire et économique. Avec l’Europe sous leur contrôle total grâce à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont pu étendre l’OTAN à la région indo-pacifique, associant ainsi l’Europe à leur campagne visant à empêcher la Chine de se développer – un programme considéré non seulement comme légitime, mais aussi comme hautement louable. L’une des colombes de l’administration, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, a exprimé ce consensus avec lucidité : « Si nous voulons vraiment ralentir le rythme d’innovation de la Chine, nous devons travailler avec l’Europe. »

Il est particulièrement important d’empêcher la Chine de développer des énergies durables, domaine dans lequel elle est largement en tête et devrait atteindre l’autosuffisance énergétique d’ici 2060 selon les analystes de Goldman Sachs. La Chine menace même de faire de nouvelles percées dans le domaine des batteries qui pourraient contribuer à sauver le monde d’une catastrophe climatique.

Il s’agit manifestement d’une menace qui doit être contenue, tout comme l’insistance de la Chine sur la politique d’une seule Chine pour Taïwan, que les États-Unis ont également adoptée il y a 50 ans et qui a permis de maintenir la paix pendant 50 ans, mais que Washington est en train d’abroger. Il y a bien d’autres choses à ajouter qui renforcent cette image, des questions que nous avons abordées ailleurs.

Il est difficile de prononcer les mots dans cette culture de plus en plus étrange, mais c’est presque un truisme de dire qu’à moins que les États-Unis et la Chine ne trouvent des moyens de s’accommoder, comme les grandes puissances aux intérêts conflictuels l’ont souvent fait dans le passé, nous sommes tous perdus.

Les analogies historiques ont bien sûr leurs limites, mais il en existe deux pertinentes qui ont été maintes fois évoquées dans ce contexte : le Concert de l’Europe créé en 1815 et le raité de Versailles de 1919. Le premier est un exemple parfait de la « vieille diplomatie ». L’agresseur vaincu (la France) a été intégré dans le nouveau système d’ordre international en tant que partenaire égal. Cela a conduit à un siècle de paix relative. Le Traité de Versailles est un exemple paradigmatique du concept « révolutionnaire » de l’ordre mondial institué par le triomphalisme des années 90 et ses conséquences. L’Allemagne vaincue n’a pas été intégrée dans l’ordre international d’après-guerre, mais a été sévèrement punie et humiliée. Nous savons où cela a mené.

Actuellement, deux concepts d’ordre mondial s’opposent : le système des Nations unies et le système « fondé sur des règles », en étroite corrélation avec la multipolarité et l’unipolarité, cette dernière signifiant la domination des États-Unis.

Les États-Unis et leurs alliés (ou « vassaux » ou « États sous-impériaux », comme on les appelle parfois) rejettent le système des Nations unies et exigent l’adhésion au système fondé sur des règles. Le reste du monde soutient généralement le système des Nations unies et la multipolarité.

Le système des Nations unies repose sur la Charte des Nations unies, fondement du droit international moderne et « loi suprême du pays » aux États-Unis en vertu de la Constitution américaine, à laquelle les élus sont tenus d’obéir. Elle présente un grave défaut : elle exclut la politique étrangère des États-Unis. Son principe fondamental interdit « la menace ou l’usage de la force » dans les affaires internationales, sauf dans des circonstances étroites sans rapport avec les actions des États-Unis. Il serait difficile de trouver un président américain de l’après-guerre qui n’ait pas violé la Constitution américaine, un sujet de peu d’intérêt, comme le montrent les archives.

Quel est le système préféré fondé sur des règles ? La réponse dépend de qui fixe les règles et détermine quand elles doivent être respectées. La réponse n’est pas obscure : il s’agit de la puissance hégémonique, qui a repris le manteau de la domination mondiale de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, en élargissant considérablement son champ d’action.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’une des pierres angulaires de ce système fondé sur des règles et dominé par les États-Unis. Nous pouvons donc nous demander comment les États-Unis l’honorent.

En tant qu’hégémon mondial, les États-Unis sont les seuls à pouvoir imposer des sanctions. Il s’agit de sanctions imposées par des tiers, auxquelles les autres doivent obéir, sinon. Et ils obéissent, même lorsqu’ils s’opposent fermement aux sanctions. Les sanctions américaines visant à étrangler Cuba en sont un exemple. Le monde entier s’y oppose, comme le montrent les votes réguliers des Nations unies. Mais elles sont respectées.

Lorsque Clinton a instauré des sanctions encore plus sauvages qu’auparavant, l’Union européenne a demandé à l’OMC d’en déterminer la légalité. Les États-Unis se sont retirés avec colère de la procédure, la rendant nulle et non avenue. Il y avait une raison, expliquée par le secrétaire au Commerce de Clinton, Stuart Eizenstat : « Eizenstat a fait valoir que l’Europe contestait « trois décennies de politique américaine à l’égard de Cuba, qui remonte à l’administration Kennedy », et qui visaient entièrement à forcer un changement de gouvernement à La Havane. »

En bref, l’Europe et l’OMC n’ont aucune compétence pour influencer la campagne de terreur et d’étranglement économique menée de longue date par les États-Unis dans le but de renverser par la force le gouvernement de Cuba. Les sanctions prévalent et l’Europe doit les respecter – et elle le fait. Une illustration claire de la nature de l’ordre fondé sur des règles.

Il y en a beaucoup d’autres. Ainsi, la Cour mondiale a jugé illégal le gel des avoirs iraniens par les États-Unis. Cette décision n’a guère fait de vagues.

C’est compréhensible. Dans le cadre du système fondé sur des règles, l’autorité mondiale n’a pas plus de raison d’accéder aux arrêts de la CIJ [Cour internationale de justice, NdT] qu’aux décisions de l’OMC. Cela a été établi il y a des années. En 1986, les États-Unis se sont retirés de la juridiction de la CIJ lorsque celle-ci a condamné les États-Unis pour leur guerre terroriste contre le Nicaragua et leur a ordonné de payer des réparations. Les États-Unis ont réagi en intensifiant la guerre.

Pour citer une autre illustration du système fondé sur des règles, les États-Unis se sont retirés seuls de la procédure du tribunal chargé d’examiner les accusations portées par la Yougoslavie contre l’OTAN. Ils ont fait valoir à juste titre que la Yougoslavie avait parlé de génocide et que les États-Unis s’excluaient eux-mêmes du traité international interdisant le génocide.

Il est facile de poursuivre. Il est également facile de comprendre pourquoi les États-Unis rejettent le système des Nations unies, qui interdit leur politique étrangère, et préfèrent un système dans lequel ils fixent les règles et sont libres de les abroger quand ils le souhaitent. Il n’est pas nécessaire de discuter des raisons pour lesquelles les États-Unis préfèrent un ordre unipolaire à un ordre multipolaire.

Toutes ces considérations se posent de manière critique dans le cadre des conflits mondiaux et des menaces qui pèsent sur la survie.

CJP : Toutes les sociétés ont connu des transformations économiques spectaculaires au cours des 50 dernières années, la Chine en tête, qui est passée en quelques décennies d’une société agraire à une puissance industrielle, sortant ainsi des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Mais cela ne veut pas dire que la vie est nécessairement une amélioration par rapport au passé. Aux États-Unis, par exemple, la qualité de vie a diminué au cours de la dernière décennie, tout comme la satisfaction à l’égard de la vie dans l’Union européenne. Sommes-nous en train d’assister au déclin de l’Occident et à la montée de l’Orient ? Quoi qu’il en soit, alors que de nombreuses personnes semblent penser que la montée de l’extrême droite en Europe et aux États-Unis est liée aux perceptions du déclin de l’Occident, la montée de l’extrême droite est un phénomène mondial, qui s’étend de l’Inde et du Brésil à Israël, au Pakistan et aux Philippines. En fait, l’extrême droite a même trouvé un foyer confortable sur l’internet chinois. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi le nationalisme, le racisme et l’extrémisme font-ils un tel retour sur la scène internationale ?

NC : Il y a une interaction entre de nombreux facteurs, dont certains sont spécifiques à des sociétés particulières. Par exemple, le démantèlement de la démocratie laïque en Inde, alors que le Premier ministre Modi poursuit son projet d’établir une ethnocratie hindoue raciste et dure. Cette situation est propre à l’Inde, mais elle n’est pas sans analogie avec d’autres pays.

Certains facteurs ont une portée assez large et des conséquences communes. L’un d’eux est l’augmentation radicale des inégalités dans une grande partie du monde, conséquence des politiques néolibérales émanant des États-Unis et du Royaume-Uni, et se propageant au-delà de diverses manières.

Les faits sont assez clairs et particulièrement bien étudiés pour les États-Unis. L’étude de la Rand Corporation dont nous avons déjà parlé estime à près de 50 000 milliards de dollars la richesse transférée des travailleurs et de la classe moyenne – les 90 % de revenus les plus bas – vers les 1 % les plus riches au cours des années néolibérales. Les travaux de Thomas Piketty et d’Emanuel Saez, résumés avec lucidité par l’économiste politique Robert Brenner, fournissent davantage d’informations.

La conclusion de base est que pendant « le boom de l’après-guerre, nous avons en fait connu une diminution des inégalités et une augmentation très limitée des revenus vers les tranches supérieures ». Pendant toute la période allant des années 1940 à la fin des années 1970, les 1 % de personnes les mieux rémunérées ont reçu 9 à 10 % du revenu total, pas plus. Mais au cours de la courte période qui s’est écoulée depuis 1980, leur part, c’est-à-dire la part des 1 % supérieurs, est passée à 25 %, tandis que les 80 % inférieurs n’ont pratiquement pas progressé.

Les conséquences sont nombreuses. L’une d’entre elles est la réduction de l’investissement productif et le passage à une économie de rente, en quelque sorte un retour de l’investissement capitaliste pour la production à une production de style féodal de richesse, et non de capital – le « capital fictif », comme l’appelait Marx.

Une autre conséquence est l’effondrement de l’ordre social. Dans leur ouvrage incisif The Spirit Level, Richard Wilkinson et Kate Pickett montrent une corrélation étroite entre l’inégalité et une série de désordres sociaux. Un pays est hors norme : des inégalités très élevées, mais un désordre social encore plus grand que ne le laissait prévoir la corrélation. Il s’agit du pays qui a ouvert la voie à l’assaut néolibéral – officiellement défini comme un engagement en faveur d’un gouvernement restreint et du marché, dans la pratique radicalement différent, plus précisément décrit comme une guerre de classe dévouée utilisant tous les mécanismes disponibles.

Le travail révélateur de Wilkinson-Pickett a été repris depuis, récemment dans une étude importante de Steven Bezruchka. Il semble bien confirmé que l’inégalité est un facteur primordial dans l’effondrement de l’ordre social.

Des effets similaires ont été observés au Royaume-Uni dans le cadre de politiques d’austérité sévères, qui se sont étendues à d’autres pays à bien des égards. En général, les plus durement touchés sont les plus faibles. L’Amérique latine a subi deux décennies perdues en raison de politiques d’ajustement structurel destructrices. En Yougoslavie et au Rwanda, ces politiques ont fortement exacerbé les tensions sociales dans les années 80, contribuant aux horreurs qui ont suivi.

On prétend parfois que les politiques néolibérales ont été un grand succès, en soulignant la réduction de la pauvreté mondiale la plus rapide de l’histoire, mais on oublie d’ajouter que ces résultats remarquables ont été obtenus en Chine et dans d’autres pays qui ont fermement rejeté les principes néolibéraux prescrits.

En outre, ce n’est pas le « consensus de Washington » qui a incité les investisseurs américains à déplacer la production vers des pays où la main-d’œuvre est beaucoup moins chère et où les droits du travail ou les contraintes environnementales sont limités, désindustrialisant ainsi l’Amérique avec les conséquences que l’on sait pour les travailleurs.

Il ne faut pas croire qu’il s’agissait là des seules options possibles. Des études menées par le mouvement ouvrier et par le propre bureau de recherche du Congrès (OTA, aujourd’hui dissous) proposaient des alternatives réalisables qui auraient pu profiter aux travailleurs du monde entier. Mais elles ont été rejetées.

Tout cela fait partie de la toile de fond des phénomènes inquiétants que vous décrivez. L’assaut néolibéral est un facteur important de l’effondrement de l’ordre social qui laisse un grand nombre de personnes en colère, désillusionnées, effrayées, méprisantes à l’égard des institutions qui, selon elles, ne travaillent pas dans leur intérêt.

Un élément crucial de l’assaut néolibéral a été de priver les cibles de moyens de défense. Reagan et Thatcher ont ouvert l’ère néolibérale en s’attaquant aux syndicats, principale ligne de défense des travailleurs contre la guerre des classes. Ils ont également ouvert la porte aux attaques des entreprises contre les travailleurs, souvent illégales, mais cela n’a pas d’importance lorsque l’État qu’elles contrôlent en grande partie détourne le regard.

La première défense contre la guerre des classes est un public éduqué et informé. L’éducation publique a été durement attaquée au cours des années néolibérales : défraiement massif, modèles d’entreprise qui favorisent une main-d’œuvre bon marché et facilement jetable (auxiliaires, étudiants diplômés) au lieu de professeurs, modèles d’enseignement par tests qui sapent la pensée critique et la recherche, et bien d’autres choses encore. Le mieux est d’avoir une population passive, obéissante et atomisée, même si elle est en colère et pleine de ressentiment, et donc une proie facile pour les démagogues habiles à exploiter les courants hideux qui courent pas trop loin sous la surface dans toute société.

CJP : Nous avons entendu à d’innombrables reprises des experts politiques et des universitaires influents dire que la démocratie était en déclin. En effet, l’Economist Intelligence Unit (EIU) a affirmé au début de l’année 2022 que seulement 6,4 % de la population mondiale jouit d’une « pleine démocratie », bien qu’il soit difficile de savoir comment la filiale de l’hebdomadaire conservateur The Economist comprend la signification et le contexte réels du terme « pleine démocratie ». Quoi qu’il en soit, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que plusieurs indicateurs clés indiquent un dysfonctionnement de la démocratie au XXIe siècle. Mais n’est-il pas vrai que la perception d’une crise de la démocratie existe depuis presque aussi longtemps que la démocratie moderne elle-même ? De plus, n’est-il pas vrai que le discours général sur la crise de la démocratie s’applique exclusivement au concept de démocratie libérale, qui est tout sauf une démocratie authentique ? Je suis intéressé par vos réflexions sur ces sujets.

NC : Qu’est-ce qu’une crise de la démocratie ? Le terme est familier. C’était, par exemple, le titre de la première publication de la Commission trilatérale, composée d’universitaires internationalistes libéraux d’Europe, du Japon et des États-Unis. Avec le mémorandum Powell, c’est l’un des signes avant-coureurs de l’assaut néolibéral qui prenait de l’ampleur dans l’administration Carter (essentiellement composée de trilatéralistes) et qui a pris son essor avec Reagan et Thatcher. Le mémorandum Powell, qui s’adressait au monde des affaires, était le côté dur. Le rapport de la Commission trilatérale était le côté libéral et doux.

Le mémorandum Powell, rédigé par le juge Lewis Powell, ne mâchait pas ses mots. Il appelait le monde des affaires à utiliser son pouvoir pour repousser ce qu’il percevait comme une attaque majeure contre le monde des affaires – c’est-à-dire qu’au lieu que le secteur des entreprises dirige librement presque tout, il y avait quelques efforts limités pour restreindre son pouvoir. La part de paranoïa et les exagérations sauvages ne sont pas sans intérêt, mais le message était clair : lancer une guerre des classes acharnée et mettre fin à la « période de troubles », terme standard pour désigner l’activisme des années 1960, qui a grandement civilisé la société.

Comme Powell, les Trilatéralistes étaient préoccupés par cette « période de troubles ». La crise de la démocratie était due au fait que l’activisme des années 60 apportait trop de démocratie. Toutes sortes de groupes réclamaient davantage de droits : les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les travailleurs, les agriculteurs… parfois appelés « intérêts particuliers ». L’échec des institutions responsables de « l’endoctrinement des jeunes », à savoir les écoles et les universités, constituait une préoccupation particulière. C’est pourquoi nous voyons les jeunes mener leurs activités perturbatrices. Ces efforts populaires imposent un fardeau impossible à l’État, qui ne peut répondre à ces intérêts particuliers : une crise de la démocratie.

La solution était évidente : « Plus de modération dans la démocratie ». En d’autres termes, un retour à la passivité et à l’obéissance pour que la démocratie puisse s’épanouir. Ce concept de démocratie a des racines profondes, qui remontent aux Pères fondateurs et à la Grande-Bretagne avant eux, et qui ont été ravivées dans des travaux majeurs sur la théorie démocratique par des penseurs du XXe siècle, parmi lesquels Walter Lippmann, l’intellectuel public le plus en vue, Edward Bernays, gourou de l’énorme industrie des relations publiques, Harold Lasswell, l’un des fondateurs de la science politique moderne, Reinhold Niebuhr, connu comme le théologien de l’establishment libéral.

Tous étaient de bons libéraux à la Wilson-FDR-JFK [Wilson-Roosevelt-Kennedy, NdT]. Tous étaient d’accord avec les fondateurs pour dire que la démocratie était un danger à éviter. Dans une démocratie qui fonctionne correctement, les citoyens ont un rôle à jouer : celui d’appuyer sur un levier tous les deux ou trois ans pour choisir la personne qui leur est proposée par les « hommes responsables ». Ils doivent être « spectateurs et non participants », maintenus dans la ligne des « illusions nécessaires » et des « simplifications excessives à forte charge émotionnelle », ce que Lippmann appelait la « fabrication du consentement », un art primordial de la démocratie.

La satisfaction de ces conditions constituerait une « démocratie complète », telle que le concept est compris dans la théorie démocratique libérale. D’autres peuvent avoir des points de vue différents, mais ils font partie du problème, pas de la solution, pour paraphraser Reagan.

Pour en revenir aux préoccupations concernant le déclin de la démocratie, même la démocratie complète dans ce sens est en déclin dans ses centres traditionnels. En Europe, la « démocratie illibérale » raciste d’Orban en Hongrie inquiète l’Union européenne, de même que le parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne et d’autres partis qui partagent ses tendances profondément autoritaires.

Récemment, Orban a accueilli une conférence des mouvements d’extrême droite en Europe, dont certains ont des origines néofascistes. Le National Conservative Political Action Caucus (NCPAC) des États-Unis, un élément central du GOP [Parti républicain, NdT] actuel, était l’un des principaux participants. Donald Trump a prononcé un discours important. Tucker Carlson a réalisé un documentaire élogieux.

Peu après, le NCPAC a organisé une conférence à Dallas, au Texas, dont l’orateur principal était Victor Orban, considéré comme l’un des principaux porte-parole du nationalisme chrétien blanc autoritaire.

Il n’y a pas de quoi rire. Tant au niveau des États qu’au niveau national, le Parti républicain actuel aux États-Unis, qui a abandonné son rôle passé de parti parlementaire authentique, cherche des moyens d’acquérir un contrôle politique permanent en tant qu’organisation minoritaire, engagée dans la démocratie illibérale à la Orban. Son dirigeant, Donald Trump, n’a pas caché son intention de remplacer la fonction publique non partisane, fondement de toute démocratie moderne, par des loyalistes nommés, d’empêcher l’enseignement de l’histoire américaine de manière un tant soit peu sérieuse et, d’une manière générale, de mettre fin aux vestiges d’une démocratie formelle plus que limitée.

Dans l’État le plus puissant de l’histoire de l’humanité, doté d’une longue tradition démocratique mixte et parfois progressiste, il ne s’agit pas de questions mineures.

CJP : Les pays situés à la périphérie du système mondial semblent vouloir se détacher de l’influence de Washington et réclament de plus en plus un nouvel ordre mondial. Par exemple, même l’Arabie saoudite suit l’Iran pour rejoindre le bloc de sécurité de la Chine et de la Russie. Quelles sont les implications de ce réalignement dans les relations mondiales et quelle est la probabilité que Washington utilise des tactiques pour empêcher ce processus d’aller plus loin ?

NC : En mars, l’Arabie saoudite a rejoint l’Organisation de coopération de Shanghai. Elle a été suivie peu après par le deuxième poids lourd pétrolier du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, qui étaient déjà devenus une plaque tournante de la Route de la Soie maritime de la Chine, allant de Calcutta, dans l’est de l’Inde, à l’Europe en passant par la mer Rouge. Ces développements font suite à l’accord conclu par la Chine entre l’Iran et l’Arabie saoudite, auparavant ennemis jurés, et qui entrave les efforts des États-Unis pour isoler et renverser le régime. Washington prétend ne pas être inquiet, mais c’est difficile à croire.

Depuis la découverte du pétrole en Arabie saoudite en 1938, et la reconnaissance rapide de son ampleur extraordinaire, le contrôle de l’Arabie saoudite est une priorité pour les États-Unis. Sa dérive vers l’indépendance – et pire encore, vers la sphère économique en expansion basée sur la Chine – doit susciter une profonde inquiétude dans les milieux politiques. Il s’agit là d’un autre grand pas vers un ordre multipolaire qui est anathème pour les États-Unis.

Jusqu’à présent, les États-Unis n’ont pas conçu de tactiques efficaces pour contrer ces tendances lourdes dans les affaires mondiales, qui ont de nombreuses sources – y compris l’autodestruction de la société et de la vie politique américaines.

CJP : Les intérêts commerciaux organisés ont exercé une influence décisive sur la politique étrangère des États-Unis au cours des deux derniers siècles. Toutefois, certains affirment aujourd’hui que l’hégémonie des entreprises sur la politique étrangère des États-Unis se relâche, et la Chine est présentée comme la preuve que Washington n’est plus à l’écoute des entreprises. Mais n’est-il pas vrai que l’État capitaliste, tout en travaillant toujours au nom des intérêts généraux de l’establishment commercial, possède également un certain degré d’indépendance et que d’autres facteurs entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de la politique étrangère et de la gestion des affaires étrangères ? Il me semble que la politique étrangère des États-Unis à l’égard de Cuba, par exemple, témoigne de la relative autonomie de l’État par rapport aux intérêts économiques des classes capitalistes.

NC : Il est peut-être caricatural de décrire l’État capitaliste comme le comité exécutif de la classe dirigeante, mais c’est une caricature de quelque chose qui existe, et qui existe depuis longtemps. Rappelons-nous la description faite par Adam Smith des premiers temps de l’impérialisme capitaliste, lorsque les « maîtres de l’humanité » qui possédaient l’économie de l’Angleterre étaient les « principaux architectes » de la politique de l’État et veillaient à ce que leurs propres intérêts soient correctement servis, quelles qu’en soient les conséquences pour les autres. Les autres comprenaient le peuple anglais, mais bien plus encore les victimes de la « sauvage injustice » des maîtres, en particulier en Inde au début de la destruction par l’Angleterre de ce qui était alors, avec la Chine, la société la plus riche de la planète, tout en lui volant sa technologie la plus avancée.

Certains principes de l’ordre mondial ont une longue durée de vie.

Il n’est pas nécessaire de rappeler à quel point la politique étrangère des États-Unis s’est conformée à la maxime de Smith jusqu’à aujourd’hui. L’un des principes directeurs est que les États-Unis ne toléreront pas ce que les fonctionnaires du département d’État ont appelé « la philosophie du nouveau nationalisme », qui englobe « les politiques destinées à assurer une plus large répartition des richesses et à élever le niveau de vie des masses », ainsi que l’idée pernicieuse « que les premiers bénéficiaires du développement des ressources d’un pays devraient être les habitants de ce pays ». Ce n’est pas le cas. Les premiers bénéficiaires sont les investisseurs, principalement américains.

Cette leçon sévère a été enseignée aux Latino-Américains arriérés lors d’une conférence hémisphérique convoquée par les États-Unis en 1945, qui a établi une charte économique pour les Amériques qui a éradiqué ces hérésies. Elles ne se sont pas limitées à l’Amérique latine. Il y a 80 ans, il semblait que le monde allait enfin sortir de la misère de la Grande Dépression et des horreurs fascistes. Une vague de démocratie radicale s’est répandue dans une grande partie du monde, avec l’espoir d’un ordre mondial plus juste et plus humain. Les premiers impératifs des États-Unis et de leur partenaire junior britannique ont été de bloquer ces aspirations et de restaurer l’ordre traditionnel, y compris les collaborateurs fascistes, d’abord en Grèce (avec une violence énorme) et en Italie, puis dans toute l’Europe occidentale, s’étendant également à l’Asie. La Russie a joué un rôle similaire dans ses propres domaines. Il s’agit là de l’un des premiers chapitres de l’histoire de l’après-guerre.

Si les maîtres de l’humanité de Smith veillent généralement à ce que la politique de l’État serve leurs intérêts immédiats, il existe des exceptions qui permettent de mieux comprendre la formation de la politique. Nous venons d’en évoquer une : Cuba. Le monde n’est pas le seul à s’opposer vigoureusement à la politique de sanctions à laquelle il doit se conformer. Il en va de même pour des secteurs puissants parmi les maîtres, notamment l’énergie, l’agro-industrie et en particulier les produits pharmaceutiques, désireux de s’associer à l’industrie de pointe cubaine. Mais le comité exécutif l’interdit. L’intérêt à long terme d’empêcher une « défiance réussie » des politiques américaines remontant à la doctrine Monroe, comme l’a expliqué le département d’État il y a 60 ans, l’emporte sur leurs intérêts de clocher.

N’importe quel mafieux comprendrait.

Le même individu peut faire des choix différents en tant que PDG d’une entreprise et au département d’État, avec les mêmes intérêts à l’esprit mais une perspective différente sur la manière de les promouvoir.

Un autre cas est celui de l’Iran, qui remonte en l’occurrence à 1953, lorsque le gouvernement parlementaire a cherché à prendre le contrôle de ses immenses ressources pétrolières, commettant l’erreur de croire « que les premiers bénéficiaires du développement des ressources d’un pays devraient être le peuple de ce pays ». La Grande-Bretagne, longtemps suzeraine de l’Iran, n’avait plus la capacité de renverser cette déviation du bon ordre, et a donc fait appel à la vraie force de frappe à l’étranger. Les États-Unis ont renversé le gouvernement, instaurant la dictature du Shah, première étape de la torture du peuple iranien par les États-Unis, qui s’est poursuivie sans relâche jusqu’à aujourd’hui, perpétuant ainsi l’héritage de la Grande-Bretagne.

Mais il y avait un problème. Dans le cadre de l’accord, Washington exigeait que les entreprises américaines reprennent 40 % de la concession britannique, mais elles n’étaient pas disposées à le faire, pour des raisons d’intérêt à court terme. Cela porterait préjudice à leurs relations avec l’Arabie Saoudite, où l’exploitation des ressources du pays est moins coûteuse et plus rentable. L’administration Eisenhower a menacé les compagnies de poursuites antitrust, et elles se sont exécutées. Ce n’est pas un grand fardeau, certes, mais un fardeau dont les entreprises ne voulaient pas.

Le conflit entre Washington et les entreprises américaines persiste encore aujourd’hui. Comme dans le cas de Cuba, l’Europe et les entreprises américaines s’opposent fermement aux sanctions sévères imposées par les États-Unis à l’Iran, mais sont obligées de s’y conformer, ce qui les exclut du lucratif marché iranien. Une fois encore, l’intérêt de l’État à punir l’Iran pour avoir réussi à le défier l’emporte sur les intérêts particuliers du profit à court terme.

La Chine contemporaine est un cas beaucoup plus vaste. Ni les entreprises européennes ni les entreprises américaines ne se réjouissent de l’engagement de Washington à « ralentir le taux d’innovation de la Chine » alors qu’elles perdent l’accès au riche marché chinois. Il semble que les entreprises américaines aient trouvé un moyen de contourner les restrictions commerciales. Une analyse de la presse économique asiatique a révélé « une forte relation prédictive entre les importations de ces pays [Vietnam, Mexique, Inde] en provenance de Chine et leurs exportations vers les États-Unis », ce qui suggère que le commerce avec la Chine a simplement été réorienté.

La même étude indique que « la part de la Chine dans le commerce international augmente régulièrement. Le volume de ses exportations […] a augmenté de 25 % depuis 2018, tandis que le volume des exportations des nations industrielles a stagné. »

Il reste à voir comment les industries européennes, japonaises et sud-coréennes réagiront à la directive d’abandonner un marché primaire pour satisfaire l’objectif américain d’empêcher le développement de la Chine. Ce serait un coup dur, bien pire que de perdre l’accès à l’Iran ou bien sûr à Cuba.

CJP : Il y a plus de deux siècles, Emmanuel Kant présentait sa théorie de la paix perpétuelle comme le seul moyen rationnel pour les États de coexister les uns avec les autres. Pourtant, la paix perpétuelle reste un mirage, un idéal inaccessible. Se pourrait-il qu’un ordre politique mondial s’éloignant de l’Etat-nation en tant qu’unité principale soit une condition préalable nécessaire à la réalisation de la paix perpétuelle ?

NC : Kant soutenait que la raison apporterait la paix perpétuelle dans un ordre politique mondial bienveillant. Un autre grand philosophe, Bertrand Russell, voyait les choses différemment lorsqu’on l’interrogeait sur les perspectives de paix mondiale :

« Après des âges au cours desquels la terre a produit des trilobites et des papillons inoffensifs, l’évolution a progressé au point d’engendrer des Néron, des Gengis Khans et des Hitler. Cependant, je crois qu’il s’agit là d’un cauchemar passager. Avec le temps, la terre redeviendra incapable d’accueillir la vie et la paix reviendra. »

Je n’ai pas la prétention d’entrer dans ces rangs. J’aime à penser que les humains ont la capacité de faire beaucoup mieux que ce que prévoit Russell, même si ce n’est pas pour atteindre l’idéal de Kant.

C. J. Polychroniou est politologue/économiste politique, auteur et journaliste. Il a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités et centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Actuellement, ses principaux intérêts de recherche portent sur l’intégration économique européenne, la mondialisation, le changement climatique, l’économie politique ainsi que la politique des États-Unis et la déconstruction du projet politico-économique du néolibéralisme. Il contribue régulièrement à Truthout et est membre du Public Intellectual Project de Truthout. Il a publié de nombreux livres et plus de 1000 articles qui sont parus dans nombre de revues, de magazines, de journaux et de sites d’information populaires. Plusieurs de ses publications ont été traduites en plusieurs langues étrangères, notamment en arabe, chinois, croate, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais, russe et turc. Ses derniers livres sont Optimism Over Despair : Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change (2017) ; Climate Crisis and the Global Green New Deal : The Political Economy of Saving the Planet (avec Noam Chomsky et Robert Pollin comme principaux auteurs) ; The Precipice : Neoliberalism, the Pandemic, and the Urgent Need for Radical Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky publiée à l’origine sur Truthout et rassemblée par Haymarket Books ( 2021) ; et Economics and the Left: Interviews with Progressive Economist (2021).

Photo par Leeloo Thefirst

Source : Global Policy, C. J. Polychroniou, 26-05-2023

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises